株式会社トラフィックブレイン太田恒平社長の見解を紹介します。(地域公共交通勉強会編集部)

車依存脱却の視点が乏しい国交省「地域公共交通計画の実質化」中間報告

国交省「地域公共交通計画の実質化」の中間報告には、都市公共交通への投資による車依存脱却の視点が相変わらず乏しいんですね。

https://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/transport/content/001740865.pdf

座長の中村文彦先生との対談テーマが「熊本から今いちど真面目に都市交通~『車1割削減、渋滞半減、公共交通2倍』の実現へ~」だっただけに、ギャップが大きいです。

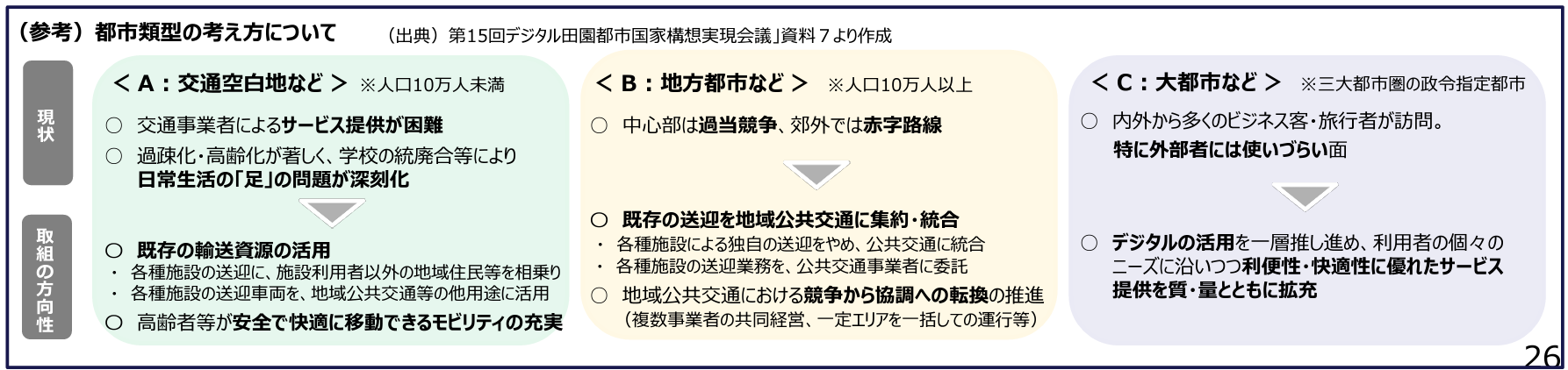

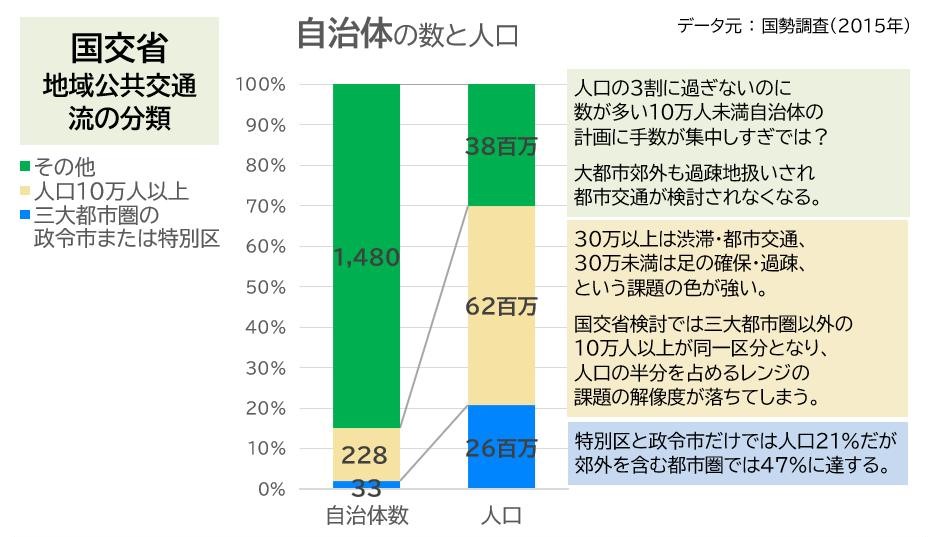

都市規模の解像度の粗さ

三大都市圏以外の人口10万人以上の自治体を同じ区分として検討されていて、驚きました。

郊外市を抜きにすれば、概ね人口30万人以上の自治体では、渋滞解消のための都市公共交通が課題になります。

30万人未満では、車依存でも現役世代の移動がそれなりに成り立つので、高齢者や子どものための生活支援交通の方が課題になります。

両者を一緒にしてしまうと、公共交通政策の解像度が落ちてしまいます。

そもそも自治体人口ベースでは、

・人口の30%に過ぎない10万人未満都市の数が85%を占める

・郊外市が中心市と切り離されて小都市扱いされる

ということで、都市交通軽視・過疎地偏重になりがちです。

自治体数ベースだと、過疎地が主流に見えてしまう。

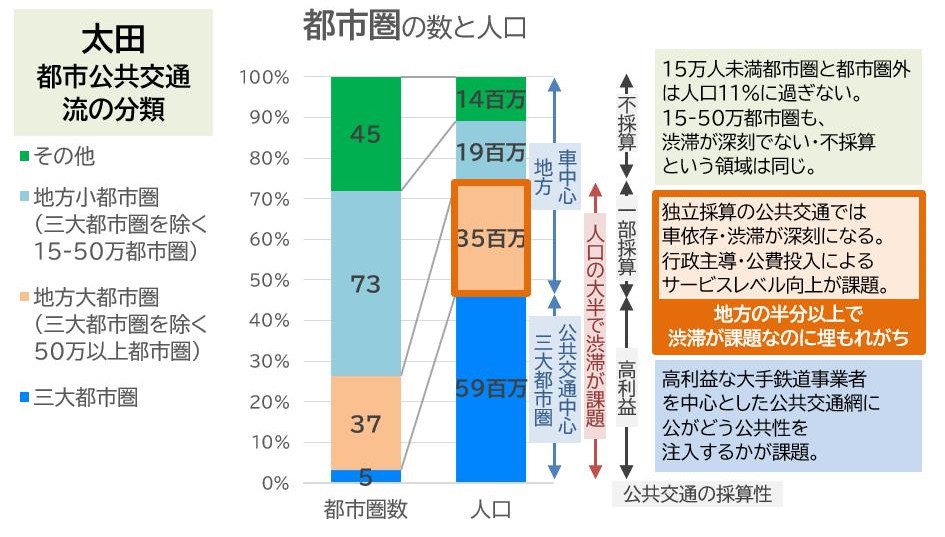

都市圏人口で考える公共交通政策

都市圏人口ベースであれば、規模、分担率、渋滞、公共交通の採算性の関係が、概ね3つに類型化されます。

①三大都市圏

→公共交通中心、渋滞が課題、公共交通は高利益

②地方大都市圏(三大都市圏を除く50万以上)

→車依存、渋滞が課題、公共交通は独立採算では過小供給となり車依存が深刻

③その他

→車依存、渋滞はあまり課題でない、公共交通は不採算

人口密度最高の埼玉県蕨市(7.5万人)は①三大都市圏に、

TSMCと工場渋滞で話題の菊陽町(4.4万人)は②地方大都市圏に、

ほとんど渋滞しない八代市(12.3万人)は③その他に、

それらしく分類されます。

渋滞問題は古いのか?

「渋滞問題は古い」「大都市なんてごく一部」などと交通有識者には言われますが、人口の74%は渋滞が課題になる大都市圏にいるわけです。

地方では「公共交通は福祉≒運転できない人の足の確保」などと言われますが、地方でも人口の半分以上で渋滞が課題なわけです。

人口の47%を占める三大都市圏では、公共交通は全体としては高利益なものの、少子高齢化にコロナによる移動減少が重なり、郊外を中心にサービスレベル低下が進んでいます。民間事業に丸々依存のままで良いのでしょうか?

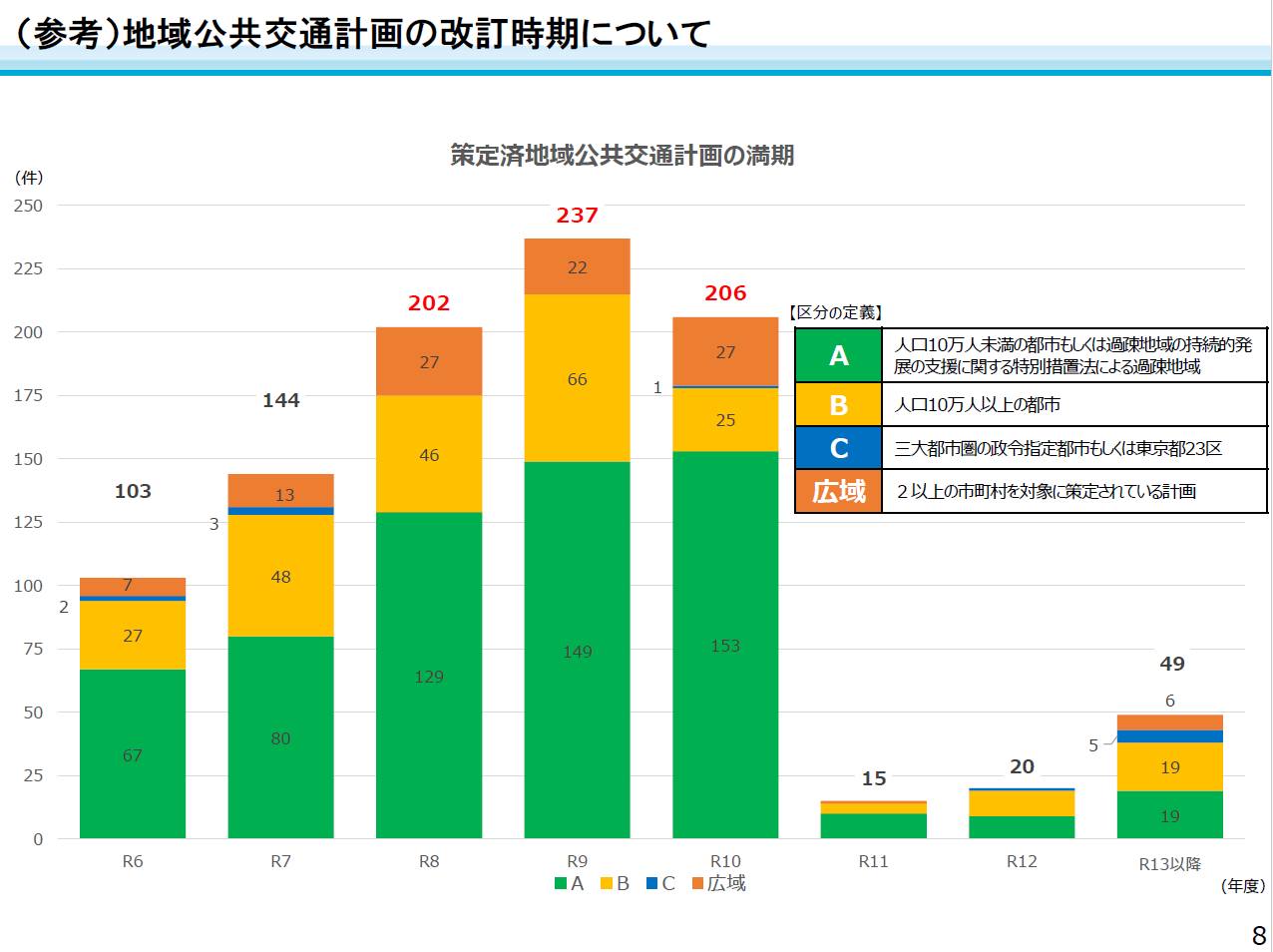

過疎地の生活支援交通維持を中心とした「地域公共交通」の政策が、計画の努力義務化や都道府県による策定が進んだ結果、大都市においても存在感を高めています。

その一方でPT調査や都市交通戦略などの従来からの都市交通政策は形骸化しています。世界ではこちらが花形だというのに。。

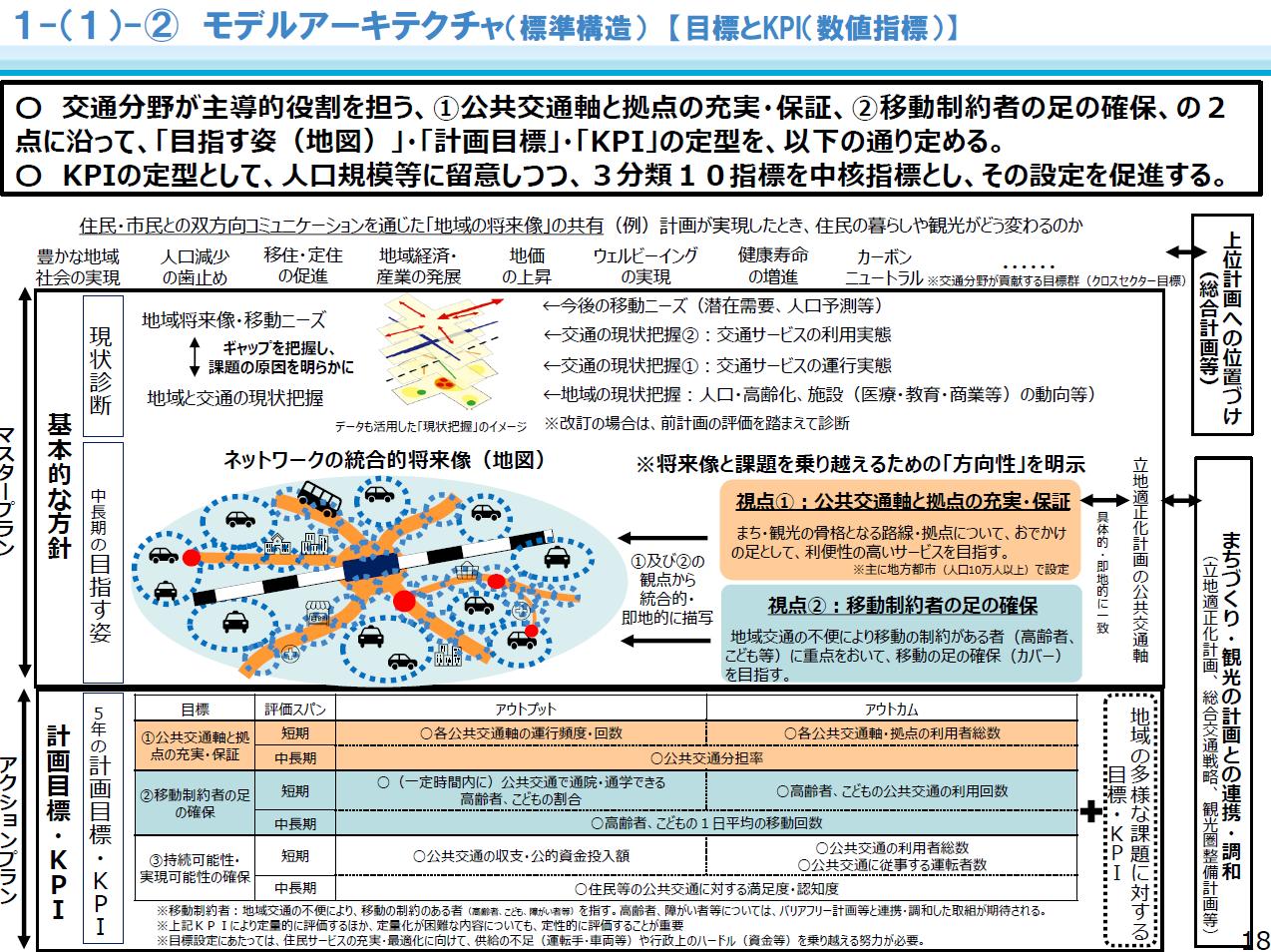

国交省の中間報告では、上記「都市」の解像度の粗さだけでなく

・公共交通分担率がアウトカム?? 渋滞解消や環境負荷軽減ではなく?

・日30本以上で基幹路線扱い? それは都市交通としての最低限度であり、車からの大転換には100本要るのでは?

・結局、公共交通自体の公費削減・収支率向上?? 社会的便益向上ではなく?

といった、都市交通政策としては疑問が多い指標が並んでいます。データ活用が検討の中心になっていますが、そもそも政策の方向性は大丈夫ですか?

都市交通政策の仕切り直しの必要性を、改めて痛感しました。

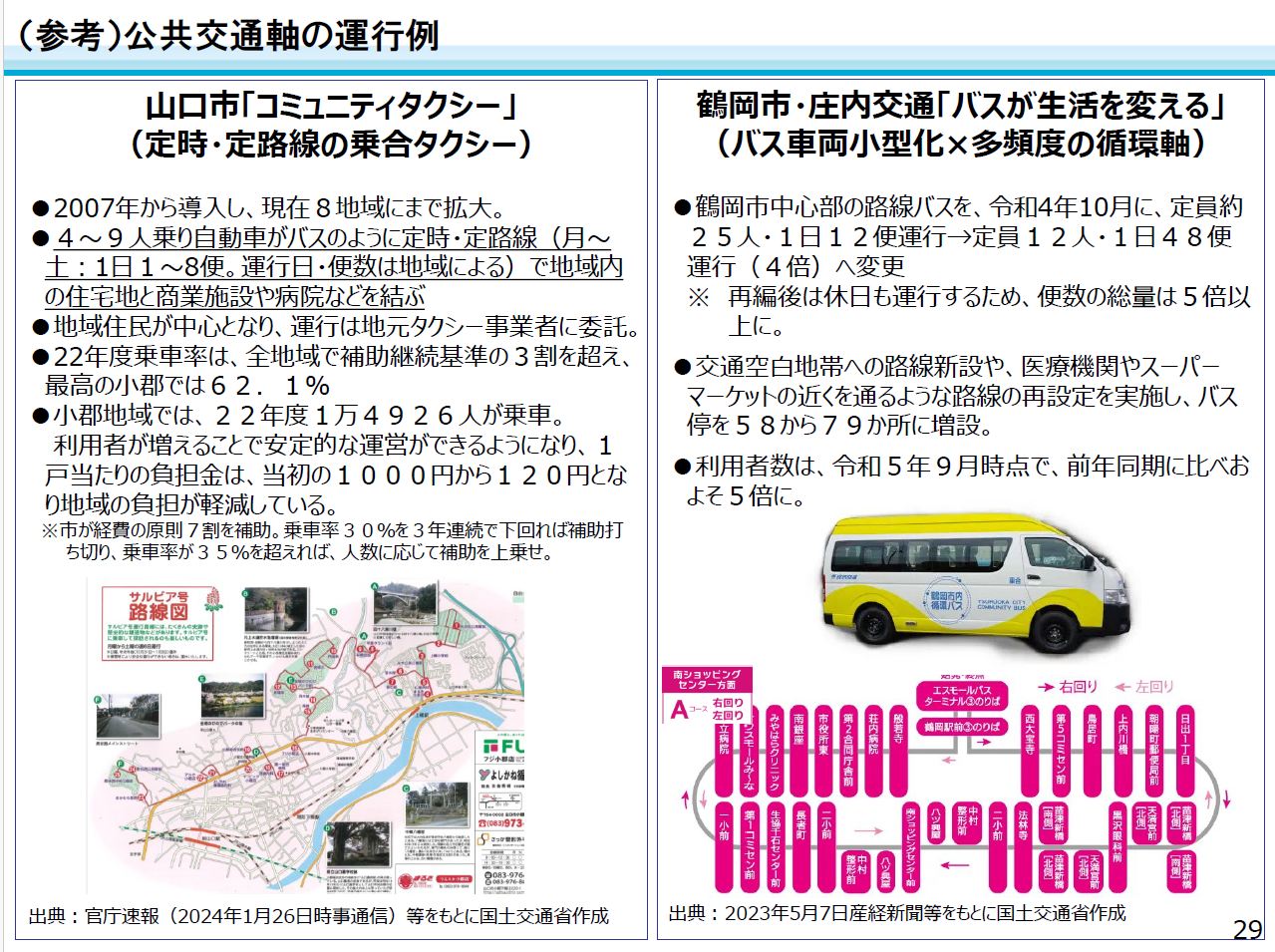

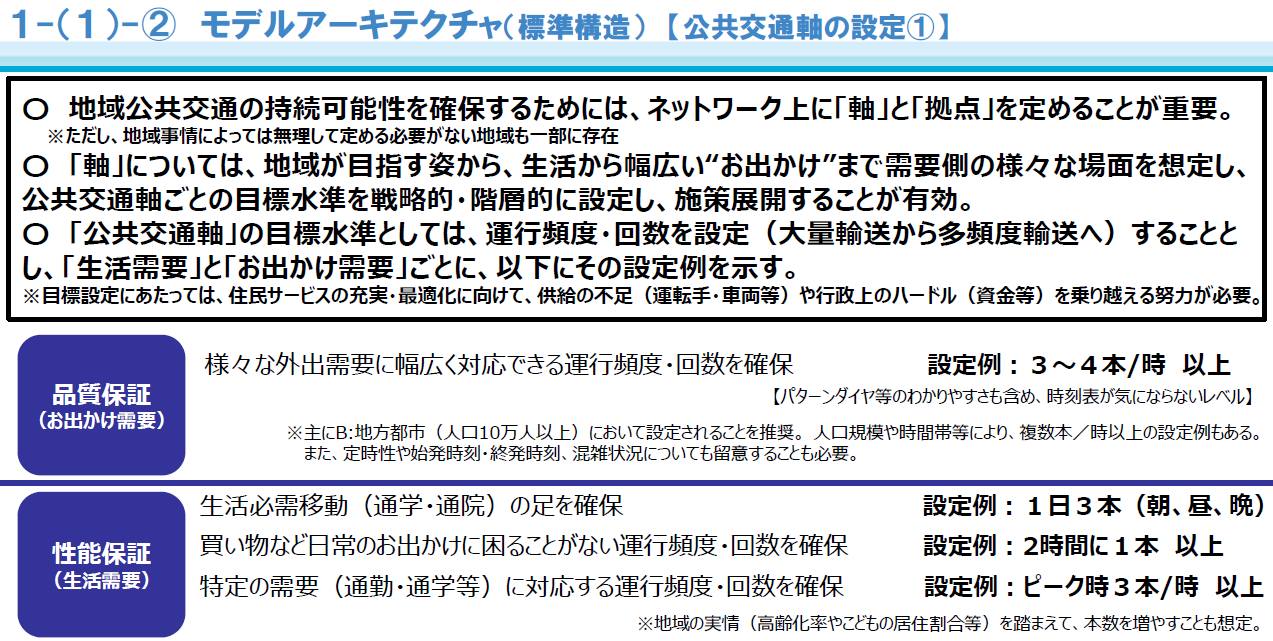

公共交通軸の意味するところは?

「公共交通軸」というのが、単なる空間配置の存在なのか、国補助の「地域間幹線バス」なのか、はたまた車からの転換を狙う高いサービスレベルのものなのか、よくわかりません。

1日数便、ハイエースで「公共交通軸」のようですし。