谷本圭志・喜多秀行らの地域公共交通研究リストです。喜多らの査読付き論文をリストにしています。

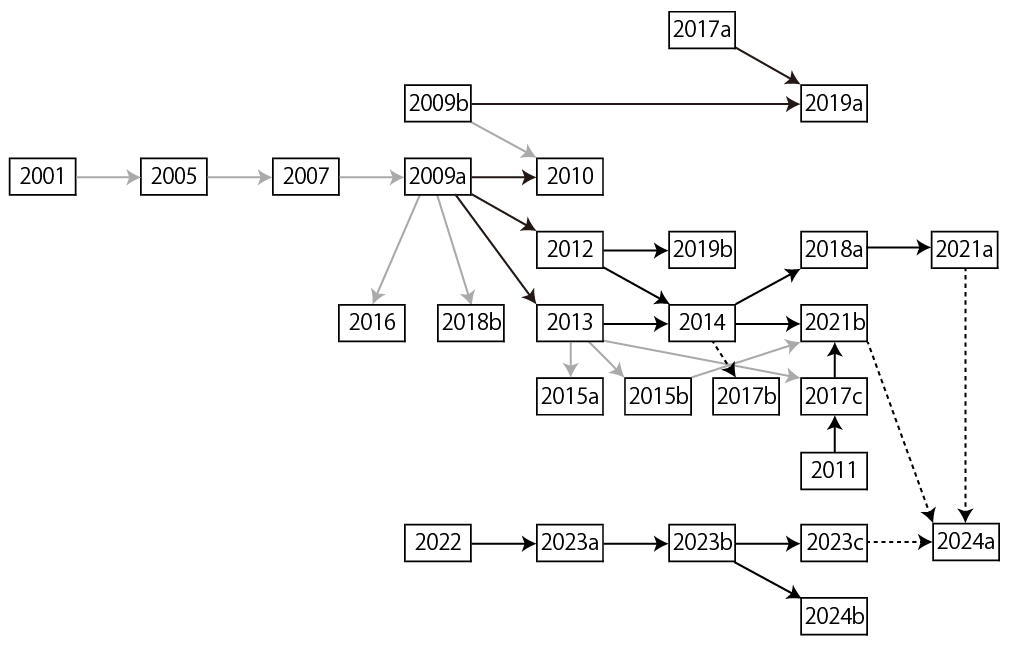

発展関係の図

研究論文相互間の発展関係を図示しました。

- 実線の黒矢印は、モデルや議論の発展が見られ、論文間の直接的な関連が見られるものを意味します。

- 薄い黒の矢印は、直接的な関係はほとんど無い(例:「論文Aでは~~が明らかとなったが、~~には触れられていない。よってこの論文Bでは~~をやる」)が、何かしらと関連させないと孤立してしまうので、一応矢印を引いておいたという程度です。

- 破線の黒矢印は、モデルを用いた実証研究を意味します。モデルやそれまでの議論を直接利用しているが、モデルや議論自体の直接的な発展が見られるわけではないというものです。同じ論文の前半でモデルや議論の発展、後半でその実証研究・適用例という形式のものもありますが、その場合はモデルや議論の発展が見られるということで実線の黒矢印にしています。

論文で言及されたものを全て矢印で繫ぐと煩瑣になりますし、そうする意味も無いので、矢印の数はかなり限定しています。

作成者:東京大学大学院総合文化研究科広域科学専攻広域システム科学系博士課程 柴田卓巳

2001年

喜多秀行,谷本圭志,有田和人:過疎地域におけるバスサービスの利便性調査手法と評価手法の提案,土木計画学研究・講演集,24巻,pp.743-746,2001.

図中2001。査読無しだが、被引用があるため掲載。

国際交通安全学会:過疎地域における生活交通サービスの提供方策に関する検討 報告書,2001.

背景と目的

都市における交通問題は混雑に起因するものが多く、地方生活圏とりわけ過疎地域における交通問題は移動手段の不足に起因するものが多い。前者は問題が深刻になるほど混雑が目に見える形で現れてくるため認識されやすいが、後者は移動を断念する場合が増加し目に見えなくなってしまうため、ともすれば見過ごされがちである。規制緩和の進展により既存バス事業者が撤退する地域では、マイカーを利用できない住民の生活の足の確保が困難になりこういった問題は一挙に深刻化する。

地域住民自らがこのような事態への対処方策を策定しなければならない時代の到来を目前に控え、本研究では、過疎地域において生活交通を確保し、質の高い生活の維持を可能とするための種々の方策を見出したい。地域住民の足は、本来、地域住民自身の手によって検討がなされ、地域の特性や住民の二一ズに応じたサービスの提供方策が確保されるべきであろう。しかし、わが国ではそのような経験が乏しく、住民が主体的に動くことを直ちには期待しにくい。とすると、当面、地域の生活交通確保に携わるのは自治体の職員であろう。これらの職員は交通問題の担当者ではあるものの必ずしもその専門家ではなく、生活交通の確保方策を模索する際に、住民との意思疎通や検討作業に精通しているわけでもない。そこで本研究では、実際の検討を行う者の多くが自治体職員であることに留意し、できるかぎり実施が容易なものを提案することを目指したい。

2002年

国際交通安全学会:過疎地における生活交通サービスの提供システムに関する研究 報告書,2002.

背景と目的

平成14年2月に実施された路線バス事業の規制緩和に伴って廃止された路線は3月末までの2ヶ月間に離島や過疎地域を中心に154系統に上った。この数を多いと見るか少ないと見るかは立場や見方によっても異なるであろう。問題はこの背後にある“廃止しようとしても廃止できない路線の数がその数倍にも上る”という状況であり、この事実が生活交通サーピスを確保する上で過疎地域が置かれている事態の深刻さを物語っている。

過疎地域では需要密度が低いため、路線バスをはじめとする公共交通サービスの維持・確保が容易でない。しかし、逆にみると、利用者が少なくかつ利用バターンの特定も比較的容易であるため、都市部では得がたい個々の利用者のニーズに沿ったきめ細かなサービスが提供できる可能性もある。また、住民自らが主体的に公共交通システムの計画作業に携わる体制をとる、あるいは地域が有するさまざまな交通資源の組み合わせをきめ細かく検討する、といったことも可能である。

平成12年度に実施した先行研究であるH296プロジェクト「過疎地域における生活交通サービスの提供システムに関する研究」では、路線バスによる生活交通サービスの提供に焦点を絞って理論と実証の両面から学際的に研究を進め、①住民属性ごとに行動パターンが大きく異なるものの各パターンの中では比較的共通した移動ニーズが認められる等いくつかの知見を見出した、②移動ニーズの充足度を運行ダイヤと関連づけて評価する方法を開発し、簡便な調査のみで路線バスによる生活交通サービスの提供水準を把握する方法論を構築した、などの成果が得られた。

本研究ではこれらを踏まえ、地域の特性と実状に即した生活交通サービスを維持可能な形で提供しうるしくみを構築するための検討を、特に「コミュニティによるサービスの自己調達」という観点から行う。

2003年

谷本圭志,鎌仲彩子,喜多秀行:広域バス路線の補助金負担に関する合意形成過程と公平性のゲーム論的分析,土木計画学研究・論文集,20巻,pp.721-726,2003.

財政が逼迫している自治体にとって, バス事業への多額の補助は大きな負担となっている.その対策の一つとして, 各自治体のバス路線を複数の自治体をまたぐ広域バス路線として再編し, その路線に関係自治体が共同で補助する取り組みがある.広域バス路線を開設・維持するためには, そこに関与する全ての自治体が補助金の負担に合意することが不可欠であり, 公平な負担が求められる.本研究では, これまでに広域バス路線を開設した事例を調査し, 補助金の負担に関して暗黙に想定されていた公平性の規範を協力ゲーム理論を用いて推定した.その結果, 現場で想定されていた有力な規範として仁, 相対仁, 平均差仁が有力であることが明らかになつた.

国際交通安全学会:過疎地域における生活交通サービスの調達方策に関する研究 報告書,2003.

背景と目的

平成14年2月に実施された路線バス事業の規制緩和に伴って廃止された路線は3月末までの2ヶ月間に離島や過疎地域を中心に154系統に上った。この数を多いと見るか少ないと見るかは立場や見方によっても異なるであろう。問題はこの背後にある“廃止しようとしても廃止できない路線の数がその数倍にも上る”という状況であり、この事実が生活交通サーピスを確保する上で過疎地域が置かれている事態の深刻さを物語っている。

過疎地域では需要密度が低いため、路線バスをはじめとする公共交通サービスの維持・確保が容易でない。しかし、逆にみると、利用者が少なくかつ利用バターンの特定も比較的容易であるため、都市部では得がたい個々の利用者のニーズに沿ったきめ細かなサービスが提供できる可能性もある。また、住民自らが主体的に公共交通システムの計画作業に携わる体制をとる、あるいは地域が有するさまざまな交通資源の組み合わせをきめ細かく検討する、といったことも可能である。

平成12年度に実施した先行研究であるH296プロジェクト「過疎地域における生活交通サービスの提供システムに関する研究」では、路線バスによる生活交通サービスの提供に焦点を絞って理論と実証の両面から学際的に研究を進め、①住民属性ごとに行動パターンが大きく異なるものの各パターンの中では比較的共通した移動ニーズが認められる等いくつかの知見を見出した、②移動ニーズの充足度を運行ダイヤと関連づけて評価する方法を開発し、簡便な調査のみで路線バスによる生活交通サービスの提供水準を把握する方法論を構築した、などの成果が得られた。

本研究ではこれらを踏まえ、地域の特性と実状に即した生活交通サービスを維持可能な形で提供しうるしくみを構築するための検討を、特に「コミュニティによるサービスの自己調達」という観点から行う。

2004年

谷本圭志,喜多秀行:広域バス路線の補助金負担方式に関するゲーム論的考察,土木学会論文集,No.751,pp.83-95,2004.

バス市場の参入・撤退規制が緩和され, 生活交通をどのようにして確保するかが中山間地域における自治体の課題となっている. その一つの方策として, 広域バス路線を設定してそのバス事業に複数の自治体が共同で補助を行う取り組みがある. これにより, 各自治体は補助金額を削減することができ, バス交通の維持が財政上容易になる. 共同での補助は, それに関与する自治体問での補助金の分担を伴うため, 各々の負担額への合意なしには実行不可能である. そこで本研究では, 実際の場面で広く用いられている走行キロ比に基づく補助金負担方式やそれに代替しうる方式が自治体間での合意形成の観点から有効であるかについて協力ゲーム理論を援用して検討する.

喜多秀行,谷本圭志:バスサービス検討のための統合的フレームワーク,土木計画学研究・論文集,21巻,pp.819-822,2004.

バスサービスに関しては, これまでさまざまな研究がなされているが, 個別問題に焦点が絞られていたためもあり, 相互の関連や全体構造についてはさほど明示的な扱いはなされていなかった. しかし, バスサービスの提供問題を理解するためには, 問題の “全体構造” を的確に把握しておくことが重要である. そこで, 本論文では, 地域特性と運行環境, 利用者の活動水準, 利用コスト, 運行コスト, 事業者の運行技術水準, リージョナルミニマムと補助額など, バスサービスに関わるさまざまな要素が互いにどのような関係にあるのかを整理し, 統合的な検討を行うためのひとっの分析フレームを提示した. これにより, 条件の変化や施策の変更がいかなる影響を及ぼしながら各要素に波及し, 新たなシステムの状態を規定するかを体系的に把握することが容易となった.

谷本圭志,喜多秀行,藤田康宏:住民によるバスサービスの自己調達費用の試算に関する考察,土木計画学研究・論文集,21巻,pp.811-818,2004.

住民自らがバスサービスを自己調達する例が見られる. その動きは交通確保の主体である自治体の財政事情や平成14年に実施された規制緩和の影響により, 今後増加する可能性がある. 住民がバスサービスを自己調達するに際しては, サービスの設計はもとより, 調達する路線の運行に必要となる費用を試算し, 事業者との交渉に当たることが必要となる. しかし, 住民が利用できる情報は限られており, それらに基づいて試算しなくてはならない, 本研究では, 費用関数の推計と費用の配賦から成る試算の過程を示すとともに, 住民が導出する試算値には多様な意味の合理性が備わることを明らかにした.

2005年

谷本圭志,喜多秀行:過疎地域における路線バスサービス水準の設定に関する考察,土木計画学研究・講演集,31巻,2005.

図中2005。査読無しだが、被引用があるため掲載。

宮崎耕輔,徳永幸之,菊池武弘,小枝昭,谷本圭志,喜多秀行:公共交通のサービスレベル低下による生活行動の格差分析,土木計画学研究・論文集,22巻,pp.583-591,2005.

本論文では, 公共交通のサービスレベルが生活行動の格差に影響を及ぼしていると考え, これを検証するために, 青森県南津軽郡平賀町において実施した高齢者を対象とした生活行動実態調査をもとに, 新たに導入した自動車の利用可能性による属性分類と公共交通のサービスレベルの違いによる比較分析により, 生活行動に格差があることを明らかにした.この格差は, 自動車を自由に利用できない人に顕著であり, 過疎地域における高齢者のモビリティの確保には, 公共交通のサービスレベルが密接に関わっていることが明らかになった.

喜多秀行,月岡修一:路線バスの乗降者データに基づく路線バスの利用者ODパターン推計とその評価,土木計画学研究・論文集,22巻,pp.145-152,2005.

本研究では, より正確なバス利用者ODパターンのデータを得るため, 停留所別の乗降者数を基にした推計方法を開発し, 現実のバス路線データを用いて推計方法の妥当性を検討した. その結果, 路線によって差はあるが, 観測乗降者数データのみから, 補助金の算定やバスサービスの向上に必要とされる, より正確なバス利用者ODパターンを推計することが可能となった. また, 限定的な調査結果を年間データに拡大して用いなくとも, 比較的簡単に観測できる乗降者数データを基に推計することができることを示した. 今後は推計計算の考え方について更に検討を行い, より推計精度を向上させる方法を開発する.

2006年

谷本圭志,喜多秀行:地方における公共交通計画に関する一考察 活動ニーズの充足のみに着目することへの批判的検討,土木計画学研究・論文集,23巻,pp.599-607,2006.

従来, 公共交通計画を策定する場合には, 活動ニーズを把握し, それを充足する計画がよいとされてきた. しかし, 公共交通サービス水準が低い地域においては, それによって提供される活動の機会によって活動ニーズの形成が影響を受ける可能性を否定できない. この作用が働く環境下にある地域を含めて各地域の公共交通サービス水準を決定する場合には, 活動ニーズおよびその充足によって得られる満足度がどのような状況下で形成されたのかの区別が重要であるが, 活動ニーズに着目している限りその区別をなしえない. 本研究ではその問題点を論じるとともに, 活動ニーズに先立って活動の機会に着目する計画論の重要性を述べる.

2007年

谷本圭志,宮崎耕輔,菊池武弘,喜多秀行,高山純一:公共交通不便地域におけるバスサービスの変化と住民の反応,運輸政策研究,9巻,4号,pp.17-23,2007.

本研究は,公共交通が不便な地域においてバスサービスの大幅な改善と縮小を経験した住民の反応に着目する.この過程において,サービス水準の低下に対する住民の行動の変化とともに,サービス水準の変化が住民の活動への欲求に与える影響を分析する.その結果,活動の種類によって行動の変化が異なるとともに,サービス水準の低下の度合いの差異が行動の質的な変化に影響を及ぼしうることが明らかになった.さらに,サービス水準が低下すれば欲する活動を取りやめるのみならず,欲すること自体をしなくなることが明らかになった.サービス水準の差異は,人々の行動面のみならず,活動への欲求面にも差異をもたらすことが示された.

谷本圭志, 神山結圭, 牧修平:地方部における公共交通計画のためのアクセシビリティ指標に関する比較分析,土木計画学研究・論文集,24巻,pp.677-686,2007.

図中2007。

公共交通計画を策定する際, どの地区にどれだけの活動の機会が提供されているかを把握することが重要である.一般に, 公共交通サービスは運行時刻や目的地が固定されている. 特に, 地方部など便数が極端に少ない地域では外出時間の選択肢が限定的であり, 自家用車と比べて活動の実施時間という観点で活動の機会を大きく制限している. そこで, 本研究では, 従来から用いられてきた計算が簡易で実用的なアクセシビリティ指標に修正を加えることで, 公共交通サービスが課す時空間的な制約を明示的に考慮した指標にどれだけ接近しうるかについて事例を用いて実証する.

2009年

谷本圭志,牧修平,喜多秀行:地方部における公共交通計画のためのアクセシビリティ指標の開発,土木学会論文集D,65巻,4号,pp.544-553,2009.

図中2009a。

公共交通は路線および運行の時刻が固定されている.このため,実行可能な個人の活動のパターンが制約される.活動の実行のしやすさを評価する指標としてアクセシビリティが提案されているが,それらがこの制約を明示的に考慮しうるかは必ずしも明らかではない.そこで本研究は,従来のアクセシビリティ指標をレビューし,この制約を直接的に考慮しえないことを明らかにする.その上で,その制約を考慮しうる指標として,所与の公共交通サービスのもとで実行可能な時間配分を数え上げる方法を定式化する.また,この指標を用いた適用例をいくつか示し,開発した指標が公共交通の計画に有用であることを示す.

谷本圭志,喜多秀行:地方部における公共交通の計画情報に関する考察-活動の機会と活動ニーズの関係に着目して,土木学会論文集D,65巻,4号,pp.534-543,2009.

地方自治体が公共交通を計画するに際しては,現行の公共交通サービスが住民の活動ニーズをどれだけ充足しているかをアンケートなどで把握し,それを中心的な計画情報として用いることが多々ある.しかし,現行の活動の機会に適応して住民の活動ニーズが形成される場合,この情報に依拠して策定される計画にはある特定の指向性が備わる可能性がある.本研究では,活動ニーズの充足に着目することの意味を再整理するとともに,住民の活動の機会と活動ニーズの関係を分析し,従来からサービス水準が著しく異なる地区を抱えることが一般的な地方部の自治体においては,活動ニーズの充足に着目した計画は地区間のサービス水準の格差の拡大を容認する計画となることを述べる.

喜多秀行,谷本圭志:“地域公共交通計画の新たな潮流”特集にあたって,土木学会論文集D,65巻,4号,pp.519-520,2009.

平井健二,小池淳司,喜多秀行:DEA手法による公営企業の運営効率性評価 ‐公営バス事業を事例とした評価‐,土木学会論文集D,65巻,4号,pp.133-140,2009.

公営事業に対する規制緩和の流れは,公共性の視点からの評価に留まっていた公営企業に対して,コストの削減や経営効率化などの必要性や事業の経営評価の重要性を高める結果となった.

本研究では,DEA(Data Envelopment Analysis)手法を用いて,地方自治体が独立採算で運営している公営バス事業の効率性を様々な視点から複数の効率性指標により評価を行った. DEA手法は,インプットとアウトプットデータのみで,ある分野の効率性の度合いを評価することが可能な分析方法である. また,DEA手法は目的に応じて,定量的かつ有用な情報を提供することが可能である. 本稿は,公営事業の経営効率性評価に対して,DEA手法を活用するための方法論を提案するものである.

岸野啓一,喜多秀行:活動機会の確保水準に着目したバスダイヤの設定法,第29回交通工学研究発表会論文集,pp.357-360,2009.

図中2009b。査読無しだが、被引用があるため掲載。

国際交通安全学会:地域社会が保障すべき生活交通のサービス水準に関する研究 報告書,2009.

背景と目的

自治体の交通政策担当者は、厳しい財政制約の下で生活交通サービスの提供方策を立案しなければならない。しかし、利用者数が少ないことや予算がないという理由のみで即座にサービスを縮小するなど、生活の保障を責務とする自治体自らが住民の生活を脅かす状況を作り出している例も少なからずあり、“望ましい交通社会”とはとうてい言えない状況が散見される。これは、サービス水準を適切に設定するための考え方や方法論についての蓄積が、実務界はもとより学術界にもほとんどないためといえる。

そこで本研究では、生活交通のサービス水準を設定するための計画方法論の構築を目的とする。具体的には、平成18、19年度の研究の中で提案した「活動機会の保障」という観点に立ち、提案する計画方法論に理論的基盤を与えるための理論研究と、その実効性、妥当性を確認するためのフィールドスタディを並行して研究を実施する。

2010年

岸野啓一,喜多秀行:活動機会の公平性を考慮したバスダイヤの評価指標,社会技術研究論文集,7巻,pp.152-161,2010.

図中2010。

自動車利用の進展とともに多くの乗合バス事業が不採算となる中で,市民生活に必要な公共交通サービスを自治体が提供するケースが増えている.その際,地域間の公平性に配慮した計画づくりが重要であるが,公平性を反映した計画評価の指標は整備されていない.本研究は,活動機会の公平性という視点から公共交通計画を評価する指標を提案するとともに,ケーススタディを通じ,その指標を用いて過疎地域のバスダイヤを設定する手法を実証的に示した.

岸野啓一,喜多秀行,寺住奈穂子:活動機会の獲得水準最大化を目指したバスダイヤの設定法,土木計画学研究・論文集,27巻,pp.633-641,2010.

人口密度の低い地域において、乗合バス事業が成り立たなくなり、自治体が公共交通を維持している。限られた財源の中では、活動機会の獲得水準がなるべく高い公共交通サービスを提供することが重要である。本稿ではアクセシビリティ指標に着目し、活動機会の獲得水準を評価する指標を提案するとともに、所与の活動パターンとバスの便数に対し、活動機会の獲得水準を最大化するバスダイヤの設定法を提案した。

また、ケーススタディの結果、実際のダイヤや活動機会を獲得できる人数を最大化する従来の方法で求められたバスダイヤより、活動機会の獲得水準の高いバスダイヤを設定でき、提案した方法の妥当性が確かめられた。

国際交通安全学会:地域でつくる公共交通計画―日本版LTP策定のてびき,2010.

土木学会:バスサービスハンドブック 改訂版,2024.に収録。

2011年

喜多秀行,野中一人,岸野啓一:活動機会の獲得水準に着目した生活交通サービスの評価に関する研究,土木計画学研究・講演集,Vol.43,2011.

図中2011。査読無しだが、被引用があるため掲載。

過疎地域では高齢者などの日常生活に必要な活動機会を確保するため,自治体が主体となって公共交通サービスを維持しているケースが少なくない.生活交通サービスは,住民のニーズを如何に充足するかという観点から計画されることが多いが,そのサービス水準が著しく低い地域では,実現可能な活動機会がニーズの形成に影響を及ぼし,本来のニーズが形成されない可能性がある。そのため,ニーズに着目するのではなく,活動機会そのものに着目した計画法が必要であると考えられる.

このような問題認識のもとで、本研究は潜在能力アプローチを援用し、活動機会の獲得水準に着目した生活交通サービスの評価方法の枠組みを提案するものである.

国際交通安全学会:地域公共交通と連携した包括的な生活保障のしくみづくりに関する研究 報告書,2011.

2012年

喜多秀行,小野祐資,岸野啓一:公共交通利用における身体的機能を考慮したアクセシビリティ指標の構築,土木学会論文集D3,68巻,5号,pp.I_983-I_990,2012.

図中2012。

交通は何らかの活動を行うための派生需要であり,公共交通サービスを評価する際,その利用によってどれだけ活動が行いやすいかを評価することが重要である.著者らはこれまでに,活動機会の獲得水準を表すアクセシビリティ指標を開発してきた.

その指標は,誰もが公共交通を利用できることを前提としている.そのため,身体機能に制約のある人は,公共交通サービスが提供されていても利用が困難であり,活動機会が十分に得られないという事象を説明できない.そこで,公共交通の利用しやすさを評価する指標に,身体機能が坂道の歩行などに及ぼす影響を評価した研究を統合し,身体機能を加味して活動機会の獲得のしやすさを評価する新たな指標を構築した.そして傾斜の急な地区を対象としたケーススタディを行い,構築した指標の有用性を示した.

喜多秀行,岸野啓一,今井正徳,岡田敬:地域公共交通計画策定の実証的研究~奈良県生駒市の例に基づく考察~,土木学会論文集D3,68巻,5号,pp.I_951-I_960,2012.

2002年のいわゆる乗合バス事業の規制緩和以降,全国各地で地域公共交通計画が策定されている.その策定にあたっては,活動ニーズではなく活動機会に着目することが重要であるとともに,提供される公共交通サービスによって保障される活動機会とそれに対する負担の組合せを住民が選択することが重要である.筆者らは,その考えに基づき,地域公共交通計画の枠組みを提案してきたが,それが実践された計画はまだ少ない.

そうした中で,奈良県生駒市で策定された地域公共交通計画は,筆者らの提案の趣旨に沿って立案されたものであり,高齢化が急速に進展する中で,今後の計画の指針ともなる内容を備えている.本稿は,その内容を示すとともに,立案された計画の意義や提案した枠組みの有用性について,実証的な視点から考察を行うものである.

国際交通安全学会:地域公共交通と連携した包括的な生活保障のしくみづくりに関する研究,2012.

背景と目的

過疎地域では、暮らしに必要な生活支援サービスを民間や行政、各種団体やNPOが独自・縦割り的に供給するのではなく、それらの横断的な連携により少ない財源やマンパワーに適応することが重要である。地域公共交通はその性格上、様々な生活支援サービスと補完/代替関係にあり、多様な人々の生活を包括的に保障するにはそれらとの持続的共生を目指した地域公共交通の計画が求められる。

そこで、本研究では、暮らしに必要となる生活支援サービスとその水準を福祉経済学的に明らかにするとともに、それらのサービス供給の維持可能性を地域公共交通との連携の形に関連付けてマーケティング科学的にアプローチし、包括的生活保障システムという視座に基づいて地域公共交通とその他の生活支援サービスとの効果的な連携を検討するための計画方法論の構築を目的とする。

2013年

喜多秀行,四辻裕文,小野祐資,菅洋子,岸野啓一,池宮六季:公共交通サービスを地域社会で選択するための支援手法,土木計画学研究・講演集,Vol. 47, 2013.

図中2013。査読無しだが、被引用があるため掲載。

お互いに相手の置かれている状況が分かり合えるような小さなコミュニティでは,コミュニティとしての合意がなされる場合があり,生活必需の活動にアクセスする機会が保障される程度のサービス水準を達成できる可能性がある。一方,コミュニティ内の全員の資源利用能力を知ることはできないような比較的大きなコミニティでも、共通の活動機会保障水準が求められるためには、各人の資源利用能力に即した”活動機会へのアクセシビリティ”を計測し,それをもとに地域社会で公共交通サービス水準を選択するための仕組みや制度が必要になると考える.

本研究では、アクセシビリティで測った各人のサービス水準評価値を機能平面上で社会的に評価できるような合意形成支援手法を提案する。

国際交通安全学会:地域公共交通と連携した包括的な生活保障のしくみづくりに関する研究 報告書,2013.

背景と目的

過疎地域では、暮らしに必要な生活支援サービスを分野別・主体別に縦割りで供給するのでなく、横断的な連携を図ることにより、より少ない財源やマンパワーで賄うことが重要である。そこで、本研究では、包括的生活保障システムという視座に基づいて地域公共交通とその他の生活支援サービスとの効果的な連携を検討するための計画方法論の構築を目的とする。

2014年

西村和記,土井勉,喜多秀行:社会全体の支出抑制効果から見る公共交通が生み出す価値-クロスセクターベネフィットの視点から-,土木学会論文集D3,70巻,5号,pp.I_809-I_818,2014.

地方部の公共交通利用者は減少傾向が続いていることから維持が困難な状況となっているため,補助金という形で行政支援がなされている.しかし,行政側も財政難から公共交通に対する財源確保が困難な状況である.また,これまでは公共交通の価値や必要性を交通分野単独で検討していることが多く,収支を重視した評価を行う結果,公共交通の価値や必要性が小さく評価されている面もある.

そこで本稿では,交通分野だけでなく他の行政分野も含めて社会全体の支出の削減を目的として,公共交通の価値や必要性をクロスセクターベネフィットの考え方から整理した.公共交通が関係する12分野において,公共交通が担っている役割・効果,そしてその価値を算出した結果,公共交通が地域社会に果たす役割は大きいものであることが本稿により明らかになった.

辻皓平,喜多秀行,四辻裕文:公共交通の整備順位評価のためのアクセシビリティ指標に関する一考察,交通工学研究発表会論文集,34巻,pp.457-462,2014.

図中2014。査読無しだが、被引用があるため掲載。

2015年

喜多秀行,池宮六季,菅洋子,四辻裕文:潜在能力アプローチによる地域公共交通計画の検討フレーム,土木学会論文集D3,71巻,5号,pp.I_163-I_169,2015.

図中2015a。

公共交通サービスの計画方法論を構築するための理論基盤として,潜在能力アプローチの援用が少なからず見受られる.しかし,伝統的な効用理論に基づくアプローチでは何が不十分なのか,潜在能力理論に基づくアプローチがなぜ有用なのかについては,これまで明解な説明がなされてこなかった.

そこで,本研究では,提供されるサービスを十分利用できない状況に置かれている人の存在,すなわち,潜在能力理論でいう“資源”を“機能”に変換する“資源利用能力”が最適解選択に支配的な影響を及ぼしている構造を明示的に組み込んだ計画モデルを構築し,資源利用能力が異なる場合,効用アプローチに基づく最適解が潜在能力アプローチに基づく最適解とが異なること,および,効用アプローチではその差異自体を考慮しえないことを指摘する.

喜多秀行,辻皓平,四辻裕文:公共交通に支えられた活動機会の計測法と整備水準評価への利用,交通工学論文集,1巻,2号,pp.A_116-A_122,2015.

図中2015b。

過疎地域などの公共交通サービス水準が低い地域では,住民はその環境に適応して活動のニーズを低めに形成する可能性がある.故に公共交通計画を策定する際,住民の活動機会に着目すべきである. 著者らは活動機会の大きさを測定する一連のアクセシビリティ指標を提案している.しかし,公共交通利用者の活動機会に影響を与えると考えられるバスダイヤ,バス停までの歩行による疲労,活動を行う施設の営業時間帯などといった要素を統合的に評価するような指標は存在しない.そこで,本研究では既往研究を踏まえ,公共交通利用者の活動機会の大きさを測定する指標を構築する.さらに,指標を計画情報として用いる場合の測定法を提案する.

2016年

谷本圭志, 土屋哲:活動機会に着目した地域のアクセシビリティ指標に関する研究,土木学会論文集D3(土木計画学),72巻1号,pp.88-98,2016.

図中2016。

近年,地方ではモータリゼーションの進展や人口減少の影響により,公共交通や医療機関,商業施設が供給するサービスの縮小が相次いでいる.これに伴い,活動する際に住民が選択できる時間や目的地が減少しており,活動の機会への制限がより厳しくなっている.このような地域では,住民の活動機会を確保するための政策・事業を講じることが自治体の重要な課題となっている.具体的な政策等を検討するに際しては,どれだけの活動機会を確保しうるのかを定量的に把握することができれば,その目標の設定や効果の評価に有用である.そこで本研究では,各地域に確保されている活動機会を時間と目的地の観点から評価するアクセシビリティの指標を開発するとともに,その有効性を確認する.

2017年

薦田悟,四辻裕文,瀬谷創,喜多秀行,交通サービス水準と活動機会の関連性分析-行動データに基づく活動機会の計測-,土木学会論文集D3,73巻,5号,pp.I_879-I_887,2017.

図中2017a。

交通のサービス水準が低い過疎地域と都市部とでは活動機会に格差が存在すると言われているがこれは事実であろうか.都市部と過疎地域で活動機会の格差が存在することは実証されているが,この格差が交通のサービス水準に起因したものか否かは明らかでない.

そこで本研究では,活動機会の代理指標として「買い物頻度の上限」を,交通のサービス水準の指標として「アクセシビリティ指標」を用い,地方都市におけるパーソントリップ調査データと生活実態調査データから両者の関係を分析した.その結果,交通サービス水準が活動機会に影響していること,とりわけ,外出能力が低い住民や,交通サービス水準が低い住民への影響が大きいことが明らかになった.

喜多秀行,辻皓平,薦田悟,四辻裕文:活動機会の保障水準に着目した公共交通サービス選択のための規範的評価モデル,土木学会論文集D3,73巻,5号,pp.I_921-I_929,2017.

図中2017b。

「活動機会の保障とそのための負担との組合せ」を「住民が選択する」という観点に立ち構築された公共交通計画策定支援モデルには,潜在能力フロンティアを描くプロセスが明確でない,また,複数住民の潜在能力に基づき代替案を選ぶための社会的評価関数が具体的に示されていない,といった課題が残されている.そこで,本研究では,共同消費財の生産量と住民の費用負担の組み合わせを政策と考え,政策下で得られる複数住民の潜在能力フロンティアをシステマティックに導出するとともに,複数住民の潜在能力を評価するために社会的関係関数と格差原理を援用した二段階の規範的評価モデルを構築し,数値分析を通して,共同消費財の生産量と住民の費用負担の組み合わせを適切に選択できることを示した.

山口淳也,喜多秀行:移動距離に着目した外出パターン推計法とサービス水準マトリクス作成への応用,土木計画学研究・講演集,55巻,2017.

図中2017c。

非マイカー利用車や高齢者にとって,活動機会を保障するには公共交通サービスが不可欠である。限られた予算の下,効率的に公共交通サービスを提供するには,住民の行動バターンを把握し,どのような地域にどの程度のサービスを供給すべきかの指針が必要になる。その指針として、サービス水準マトリクスが提案されている。これは、居住地域と中心地域との間の距離に応じてパスの便数を配分するものである.本研究では、簡単に得られる情報(地域特性)をもとに,簡便に住民の外出パターン・希望出発・帰宅時刻選択を推計するモデルを提案し、サービス水準マトリクス作成のための計画情報を得ることを目的とする.

モデルの挙動をマイクロシミュレーションを用いて確認するとともに,比較的入手の容易な情報のみに基づく事例分析を行い,本モデルが一定の現象再現性を有することを確認した.

2018年

谷本圭志, 岩田千加良:ついでのしやすさに着目した生活サービスへのアクセス利便性の評価,土木学会論文集D3,74巻,5号,pp. I_453-I_462,2018.

図中2018a。

コンパクトシティや小さな拠点など,生活サービスの供給施設の再配置が多くの地域で検討されている.様々な施設を適切に再配置することができれば,あるサービスへの外出のついでに他のサービスにもアクセスしやすくなるため,その効果はインフラの維持管理費用の軽減のみならず,顧客の増加や維持に伴ってサービスの持続可能性の向上も期待できる.しかし,そのアクセス利便性を定量的に把握する試みはこれまでになされていない.そこで本研究では,ついでのしやすさに着目したアクセス利便性を協力ゲーム論的に評価する手法を提案する.その上で,実際の地域を対象にサービスへの利便性を評価し,その有効性を実証的に確認する.

薦田悟,尾崎拍夢,四辻裕文,喜多秀行:活動機会増大のための地域公共交通計画策定の支援手法,土木計画学研究・講演集,第57巻,2018.

図中2018b。査読無しだが、被引用があるため掲載。

公共交通の目的である市民生活の向上を捉えるために,公共交通計画の支援手法は住民のニーズに着目したものが多い。しかし,過疎地域など公共交通サービス水準が低い地域では、住民が環境に適応し,限定的なニーズを形成することが指摘されている。そのため,ニーズではなく活動機会(人の様々な状態(〜であること)や行動(〜できること))に着目することが重要である。著者らは,活動機会に着目した地域公共交通計画の方法論を構築したが,モデルの変数や解が抽象的であり,実用段階に至っていない.そこで本研究は、地域公共交通計画の支援手法の実用化を目的とする。本手法は,所与のバスサービスとそれを利用する能力を変数とする「活動機会計測モデル」と,社会的関係関数と格差原理を援用した「代替案評価モデル」で構成される。本手法を適用した過疎地域における事例分析から,有用性が明らかになり,活動機会の増大を目的とした公共交通計画に寄与することが確認できた。

2019年

石丸達也,水野弘一,喜多秀行:サービスの多様性を考慮した活動機会の評価モデル -食料品の購入に着目して-,土木学会論文集D3,75巻,5号,pp.I_945-I_955,2019.

図中2019a。

人口減少とマイカー利用の拡大により商店や診療所などの生活に必要なサービスが地域から失われ,いわゆる「買い物難民」や「通院難民」と呼ばれる人々が増加している.徒歩圏内に日常生活に必要なひとまとまりのサービスを提供する「小さな拠点」と上位階層の拠点,および,それらを有機的に結ぶ公共交通サービスの計画的な整備はそのひとつの解決策であるが,それにより保障される活動機会の大きさを適切に計測・評価するための手法は必ずしも確立されていない.そこで本研究では,「食料品の買物」を例にとり,活動拠点への到達機会の大きさを定量化する既往のアクセシビリティモデルにサービスの多様性概念を組み込むことにより,各拠点に持たせるサービス機能とそこへのアクセスのしやすさを同時に考慮しうる活動機会の評価モデルを提案する.

澤井勇人,四辻裕文,喜多秀行:活動機会の大きさに着目した公共交通サービスの整備水準設定法,土木学会論文集D3,75巻,5号,pp.I_847-I_860,2019.

図中2019b。

車を利用できない住民に対して活動機会を保障するためには公共交通サービスが不可欠である.限られた予算の下で効率的に公共交通サービスを提供するためには,住民の外出パターンの的確な把握と,それを踏まえてどこにどの程度のサービスを供給すべきかの指針が必要になる.本研究では,交通政策担当者が容易に入手できるデータから効用最大化行動仮説に基づいて住民の外出パターンを推計する「外出パタ ーン推計モデル」,および,外出パターン分布から最低限の活動機会を保障するためのバス運行便数を求める「運行ダイヤ設定モデル」を構築し,実証分析を通じてその有用性を確認した.

西村和記,東徹,土井勉,喜多秀行:クロスセクター効果で測る地域公共交通の定量的な価値,土木学会論文集D3,75巻,5号,pp.I_809-I_820,2019.

利用者の減少等から地域公共交通の維持が困難な状況となっているため,行政から補助金等の財政支出がなされている.しかし,これまで企業として独立採算で運営されていた交通事業者に補助金を継続して投入することに対しては,行政側の財政難からの否定的な意見なども少なくない.一方,地域公共交通の価値や必要性を重要視する声も多数あるが,これまでは定性的に述べられていることが多く,収支率以外に定量的に評価されたものが残念ながら少ない状況である.そこで本研究では,クロスセクター効果の考え方から,地域公共交通の定量的な価値算定を試みるものである.このことを通じて「公共交通の赤字」という意味を改めて考え直し,地域公共交通への支援は赤字補填ではなく,地域を持続するための必要な支出であることを考察するものである.

2020年

尾崎拍夢,織田澤利守,喜多秀行:公共的判断に基づく地域住民の総意形成のための分権的調査手法に関する実証分析,土木学会論文集D3,75巻,6号,pp.I_69-I_82,2020.

公共交通サービスなど社会資本の整備計画に対して表明される意見は「公共的判断」に基づいたものであることが要請されるが,そのためには対象となる地域住民の生活状況に関する十分かつ正確な情報が提示されている必要がある.著者らは「全地域住民の情報を何人か毎に分割し,意見表明者に分配する」手法(分権的調査手法)を提案しているが,その有用性について実証的には確かめられていなかった.そこで本研究では,地域住民の移動環境に関する情報と計画代替案を提示して計画に対するWTP を問うアンケート調査を本手法を用いて実施し,実証分析を行った.設定した条件の下ではWTP を3~7%の誤差精度をもって推定することができることなど,一定の範囲においてこの手法が有用であることが明らかとなった.

青木駿太,尾崎拍夢,織田澤利守,喜多秀行:抽出方法が分権的調査手法により得られる意見集約結果に及ぼす影響,土木学会論文集D3,75巻,6号,pp.I_57-I_68,2020.

地域公共交通計画の策定では,意見表明者が対象地域の実情について十分かつ正確な認識に基づき意見を表明する必要がある.それを実現するために,「対象地域の全住民の生活状況を何人かごとに分割し,意見表明者全員に分配する」手法が存在するが,先行研究ではそこで提供される情報や表明される意見の収集は全数調査で行うことが前提であった.本研究ではそれを標本調査で行った場合でもこの手法が適用可能かをモデル分析及び数値分析で確かめた.その結果,情報を標本調査で収集する場合には,意見表明者に提供される情報の総数が全数調査のときと同じであるならばこの手法が適用可能であることが明らかとなった.また意見を標本調査により収集する場合には,意見表明者に含まれる対象地域の住民の割合をより高くする必要があることが明らかとなった.

2021年

澤井勇人,喜多秀行:活動機会の拡大と地域社会の選択に着目した地域公共交通計画策定手法,土木学会論文集D3,76巻,5号,pp.I_1155-I_1170,2021.

図中2021a。

地域公共交通計画は,生活を営む上で最低限必要な移動を地域社会として保障する一種の相互扶助計画であるが,ニーズや効用等の個人間比較ができない情報だけでは誰が相対的に劣悪な環境におかれているかを互いに認識できない.先に著者らは,相対比較が可能な活動機会指標に基づく地域公共交通計画の策定支援手法を構築したが,この手法には,活動機会を維持・拡大するためのサービス拡充に必要な費用負担を考慮していないという課題が残されていた. そこで本研究では,活動機会の拡大という受益とそのための負担の組合せを計画代替案として住民に提示し,公共的判断に基づいて各住民が最も望ましいと考える代替案を選択する,という手法への拡張を行う.現実的な状況を設定して実施したウェブ調査実験を通じ,本手法の有用性を確認することができた.

薦田悟,尾崎拍夢,四辻裕文,喜多秀行:活動機会拡大のための地域公共交通計画策定支援手法の実用化,土木学会論文集D3,76巻,5号,pp.I_1209-I_1223,2021.

図中2021b。

公共交通計画の策定支援手法は住民のニーズに着目したものが多いが,公共交通のサービス水準が低い地域では住民が環境に適応し限定的なニーズを形成する認知的適応が生じる可能性があり,ニーズではなく“なにができるか”という活動機会に着目することが重要である.著者らは先に,活動機会に着目した地域公共交通の計画方法論を提案したが,モデルの変数や解が抽象的であり,実用段階には至っていなかった.そこで本研究では,抽象的な概念に留まっていた資源や資源利用能力を入手が容易なオープンデータと対応づけ,「基本的潜在能力の水準」を定めるのみでそれを実現するための計画をGIS上で策定する実用的な手法を再構築した.地点別の活動機会水準をGIS上で視覚化し住民の合意形成に活用するなど,事例分析を通してその有用性を確認した.

石丸達也,喜多秀行:サービスの多様性とアクセシビリティに着目した活動機会評価モデル,土木学会論文集D3,76巻,5号,pp.I_1137-I_1146,2021.

「買物難民」「通院難民」と呼ばれる人々が増加している.生活に必要なサービスを供給する施設の再配置,また拠点間を結ぶ公共交通サービスの計画的な整備はこれらのひとつの解決策であるが,それにより保障される活動機会の大きさを適切に評価するための手法は必ずしも確立されていない.そこで本研究では,生活に必要なサービスを対象に,これらのサービスの多様性の概念に,サービスを獲得できる拠点までのアクセシビリティモデルを組み込むことで,各拠点に持たせるサービス機能とそこへのアクセスのしやすさを同時に考慮しうる活動機会の評価モデルを提案し,実際の地域に構築したモデルを適用し事例分析を行うことでモデルの有用性を検討した.

2022年

國井大輔,喜多秀行:過疎地域の公共交通におけるライドシェア活用の課題と将来展望,土木学会論文集D3,78巻,6号,pp.II_623-II_633,2022.

図中2022。

過疎地域においては,路線バスの代替交通手段としてコミュニティバスやデマンド交通等の運行が行われているが,利便性と持続可能性の両立が困難な地域が少なからず存在している.そのような地域においては低廉な運賃でサービスを提供することができるライドシェアが自家用有償旅客運送という形で運行されているが,ドライバー不足等の問題でサービスの維持が困難な地域もでてきている.一方で,近年はタクシーを利活用する動きが活発化しているが,自治体の財政負担が増加傾向であるため,持続可能性が懸念されている.本研究では,公共交通サービスが具備すべき様々な条件を基に,過疎地域におけるニーズの隙間(ギャップ)の存在を明らかにする.また,そのギャップを埋めるためのライドシェア活用方策に着目し、現状課題と将来展望について述べる.

2023年

喜多秀行,國井大輔:利便性と持続可能性を兼ね備えた公共交通サービスの仕組み「準交通空白地有償運送(仮称)」の提案,土木学会論文集,79巻,7号,pp.1-15,2023.

図中2023a。

過疎地域における生活の足を確保するため,コミュニティバスからタクシーや自家用車を活用した互助的な個別輸送サービスへの転換を図る自治体が増加しているが,もともと人口が少ない過疎地域においては,個別輸送サービスの採算性と利便性を同時に確保することは容易でなく,自治体からの公的支出は年々増加し,現状のままでは立ち行かなくなりつつある状況も見受けられる.そこで本研究では,タクシーとボランティア輸送を一体的に運営する新たな公共交通サービスの仕組み「準交通空白地有償運送(仮称)」を提案する.いくつかのサービス特性と地域特性を想定し,運行形態や運賃に関する施策が採算性に及ぼす影響について分析した結果,制度面での制約等はあるものの,一定の条件下ではサービスが成立する可能性が確認できた.

國井大輔,喜多秀行:持続可能な公共交通サービスの仕組み「準交通空白地有償運送(仮称)」の社会実装に向けた課題と対応策の提案,土木学会論文集,79巻,7号,pp.1-10,2023.

図中2023b。

過疎地域における生活の足を確保するため,コミュニティバスからタクシーや自家用車を活用した互助的な個別輸送サービスへの転換を図る自治体が増加しているが,もともと人口が少ない過疎地域においては,個別輸送サービスの採算性と利便性を同時に確保することは容易でなく,自治体からの公的支出は年々増加し,現状のままでは立ち行かなくなりつつある状況も見受けられる.本研究では,それらの課題を解決すべく,先に提案したタクシーとボランティア輸送を一体的に運営する公共交通サービスの仕組み「準交通空白地有償運送(仮称)」の社会実装にむけて,法制度上・運用上の課題を洗い出すとともに,課題解決のための対応策を提案した.

國井大輔,淺野就,瀬谷創,喜多秀行,持続可能な公共交通サービスの仕組み「準交通空白地有償運送(仮称)」の社会的受容性に関するモデル分析,土木学会論文集,79巻,7号,pp.1-12,2023.

図中2023c。

近年,コミュニティバスからタクシーや自家用車を活用した個別輸送サービスへの転換を図る自治体が増加しているが,サービスの採算性と利便性を同時に確保することは容易でなく,現状のままでは維持できなくなる状況も見受けられる.本研究では,それらの課題解決のために,タクシーとボランティア輸送を一体的に運営する公共交通サービスの仕組み「準交通空白地有償運送(仮称)」に着目し,同サービスの社会的受容性を把握するため,WEB アンケート調査を行い,自動車利用者がドライバーを引き受ける条件について分析した.その結果,ドライバーへの報酬や同乗者との関係性等がドライバーの参加意向を高めるために重要であり,移動目的や個人属性,シンパシーとコミットメントがドライバーの参加意向に影響を及ぼすこと等の知見を得た.

2024年

喜多秀行,池澤伸夫,村瀬弘次,西村和記,粉川朋美:活動機会指標による定量評価に立脚した地域公共交通計画の策定― 兵庫県宝塚市の事例 ―,土木学会論文集,80巻,20号,2024.

図中2024a。

地域公共交通計画の多くは利用者数や収支等の“交通の状況評価”に主眼が置かれ,“住民の豊かな生活の実現にどれだけ寄与するか”といった本源需要の充足にあまり目が向けられていない.原因のひとつとして,本源需要の充足を見据えた現状評価や目標設定のための適切な指標の未整備という実態が推察される.本論文では,「活動機会指標を用いた移動環境の定量評価に基づく計画策定方法論」の社会実装として策定した宝塚市地域公共交通計画の考え方と評価結果,活動機会指標による計画目標値の設定,それを達成するための事業選定,方法論が大きな支障なしに機能し計画のとりまとめに至った経緯等について報告するとともに,計画の目的を明確化したうえで定量指標による合理的根拠(エビデンス)に基づき計画を策定することの有用性について考察する.

國井大輔,淺野就,野口寛貴,瀬谷創,喜多秀行:「準交通空白地有償運送(仮称)」の利用意向に関する要因分析,土木学会論文集,80巻,20号,2024.

図中2024b。

近年,コミュニティバスからタクシーや自家用車を活用した個別輸送サービスへの転換を図る自治体が増加しているが,サービスの採算性と利便性を同時に確保することは容易でなく,現状のままでは維持できなくなる状況も見受けられる.本研究では,それらの課題解決のために,タクシーとボランティア輸送を一体的に運営する公共交通サービスの仕組み「準交通空白地有償運送(仮称)」に着目し,地方に住む高齢者を対象とした WEB アンケートを行い,同サービスの利用意向に影響を及ぼす要因について SP 調査により把握することを試みた.分析の結果,割引率,ドライバーとの関係性,ドライバーの性別,事前予約の期限,希望到着時刻とのズレが,利用意向に有意な影響を与えることが分かった.

喜多秀行,上坂和子,山田崇,村瀬弘次,國井大輔:公助と自助の隙間を埋めるラストワンマイル交通サービスの提案と整備支援の枠組み―パーソナルビークルの活用に着目して―,土木学会論文集,80巻,20号,2024.

図中2024c。

“既存路線バスのバス停まで到達できない住民の増加”と“公共交通維持経費の増大”の狭間で,多くの自治体が苦慮している.その一因は(共助輸送を除けば)公共交通とマイカーの 2 つしか選択肢がない点にある.本研究では,パーソナル・ビークル(PV)に着目し,ラストワンマイル問題解消への PV の寄与を定量的に推計する.また,PV 利活用社会を実現する上で,PV に対する住民の利用意識,走行環境,入手環境が同時に整うよう関係者が協調しなければ状況の改善が図れない相互依存的構造が存在していることを指摘し,この構造を打破して PV を利活用しやすいしくみを公的に整備するための自治体支援パッケージの設計枠組みを提案する.

喜多秀行:過疎地域における公共交通確保のためのタクシーとライドシェアによる共同輸送,IATSS Review,49巻,2号,pp.193-201,2024.

図中2024d。

昨年来、ライドシェアの解禁を巡りさまざまな議論がなされている。しかし、議論の多くは“どのような制度にするのか”といった手段の話に終始しており、本来の目的である将来の公共交通をどのような姿にするのかといった展望が見えない。本稿では、ライドシェアに関する議論を行う上での一つの視点を提供し、それに基づき、筆者が創案した公共交通サービスの枠組みと社会実装に際しての留意点を紹介する。次いで、旅客運送を念頭に置いたこの枠組みの拡張可能性を検討し、過疎地域における今後の交通社会のあり方を展望する。