当勉強会おすすめの報告書を紹介します。

東京市町村自治調査会と計量計画研究所が共同研究を行い、2025年3月に作成・公表した報告書が「多摩・島しょ地域における持続可能な地域公共交通に関する調査研究報告書」で、東京都多摩地域を主なターゲットに、地域公共交通のあり方について幅広く論じています。

概要は下記から閲覧できます。

https://www.tama-100.or.jp/0000001350.html

全文は下記から閲覧できます。

https://www.tama-100.or.jp/0000001351.html

各章の見どころを、研究を担当した計量計画研究所の何玏が説明します。

第1章 背景目的等

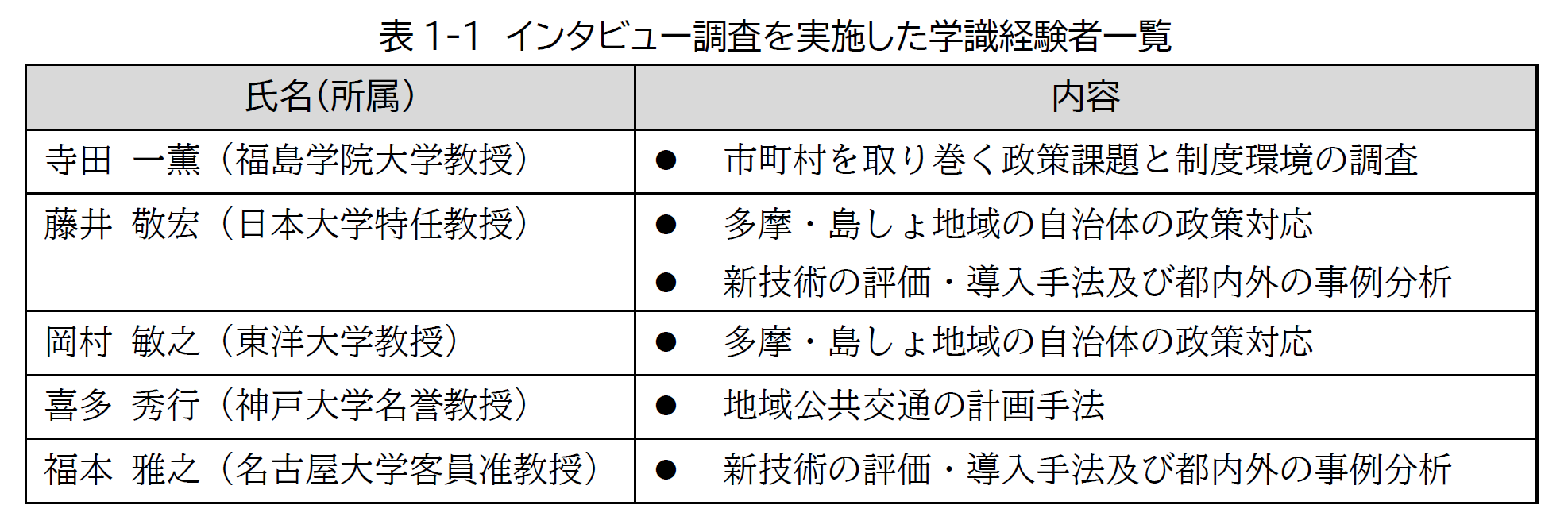

下記の専門家にインタビュー調査を実施しています。

第2章 自治体を取り巻く政策課題と制度環境

最初に、自治体を取り巻く政策課題として、公共交通の外側で起こっている問題をとりあげました。地域公共交通の活性化・再生というと、ともすれば地域公共交通そのものの効率性と利便性の向上を考えがちですが、読者には公共交通の外側で起こっている課題に着目してほしいとの願いをこめました。特に、昨今国から発されている「持続可能な地域公共交通」というキーワードが、持続可能にさせるべきは社会全体であって、そのための手段として地域公共交通があるという主従関係を忘れさせるものになっていることへの注意を喚起しました。

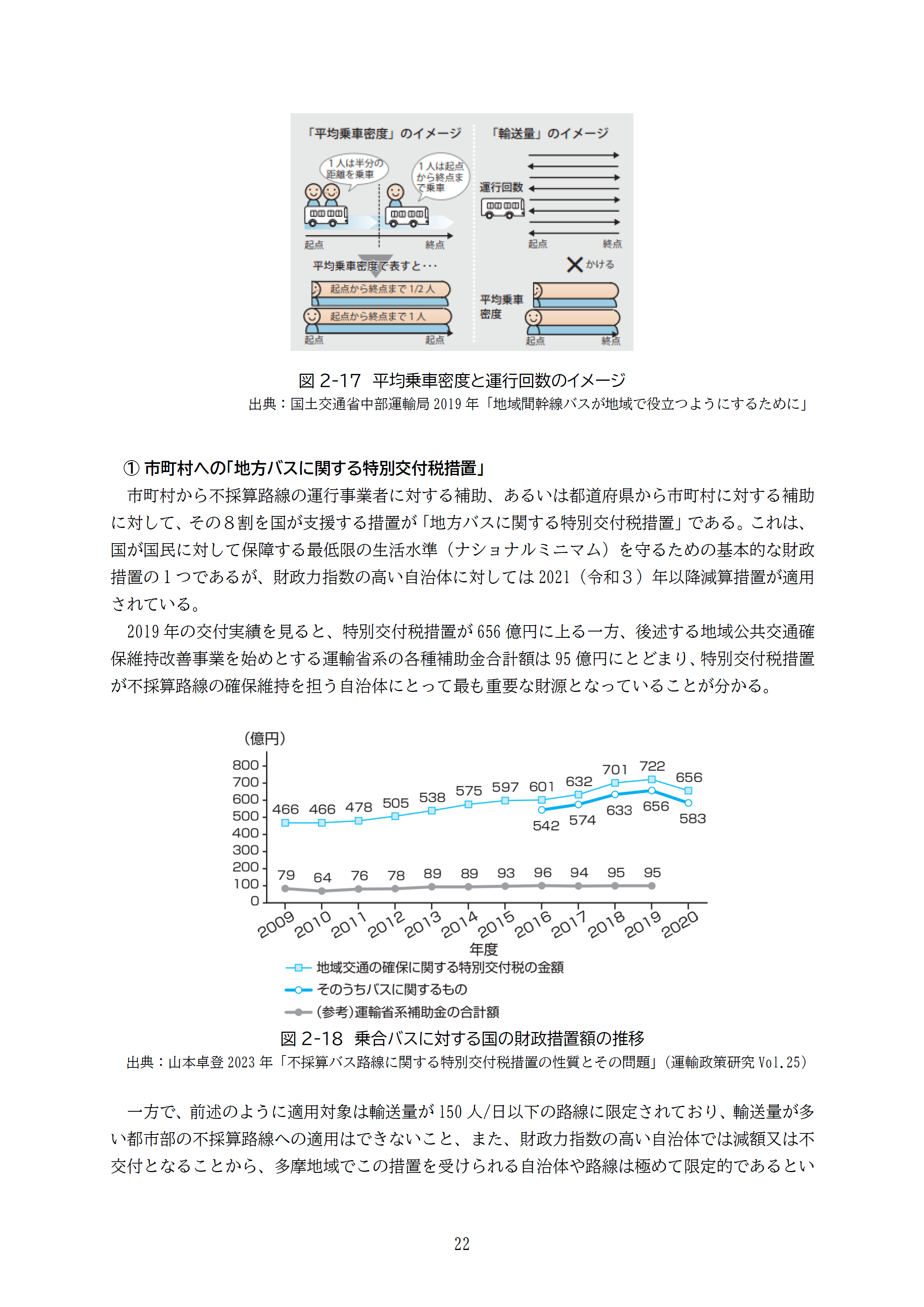

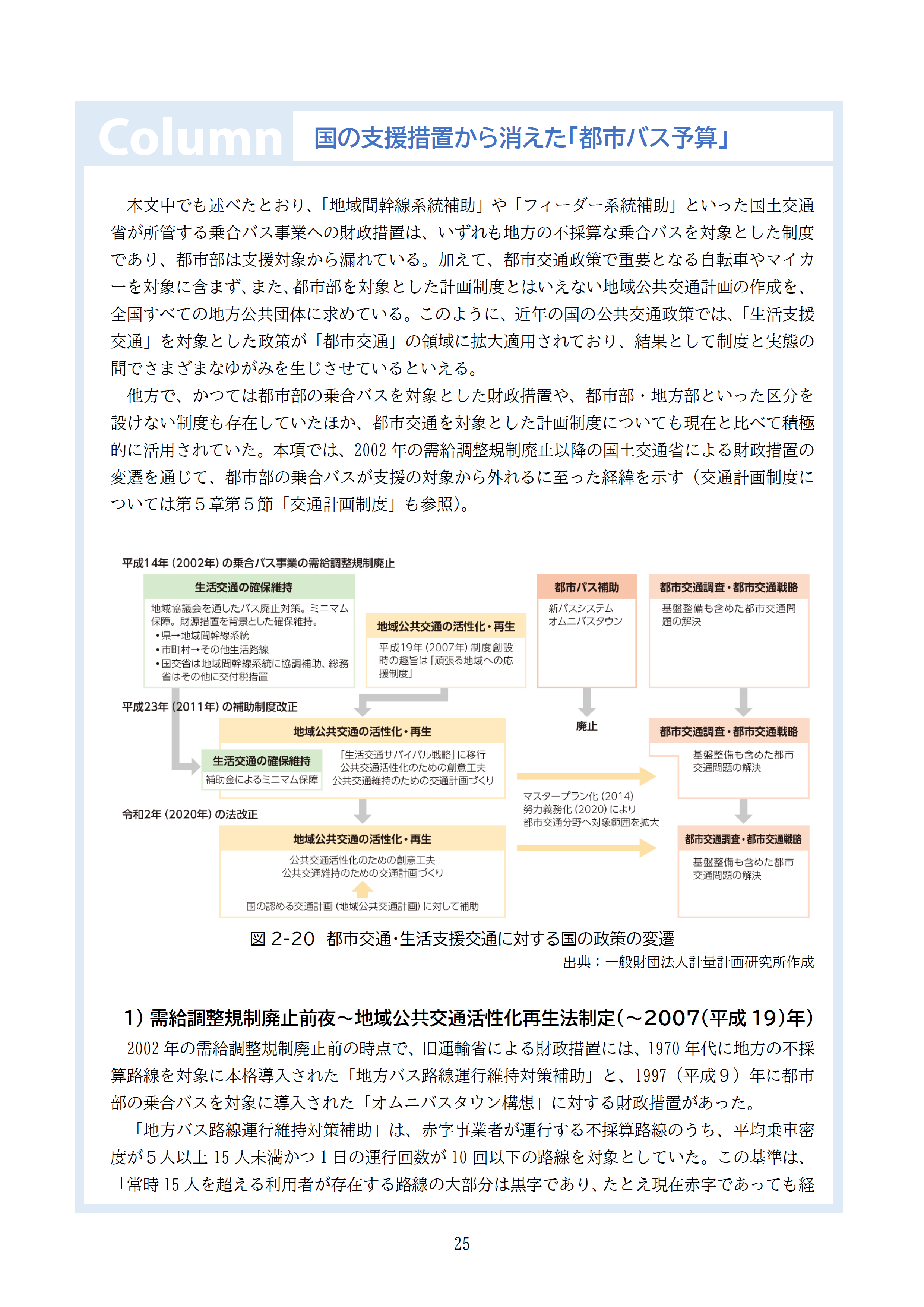

多摩地域の自治体は、旺盛な公共交通の需要に支えられて、黒字基調の民間独立採算路線によりサービスが確保されてきた地域です。そうした地域は、地域公共交通の確保に対する自治体の主体的関与に関する認識が希薄になりがちです。したがって、他の地方部ではすでに常識になっていることでも、あらためて丁寧に制度環境を説明しました。また、その際に、国の財政措置・補助制度についても詳細に調査し、多摩地域の自治体が活用対象から外れており、国の財源に頼ることは難しいことを明らかにしました。

多摩地域の自治体にとっては、国の地域公共交通政策がもっぱら地方部向けであることに違和感を持ちやすいですが、その歴史的背景も紹介しました。

第3章 地域の公共交通の現状と課題

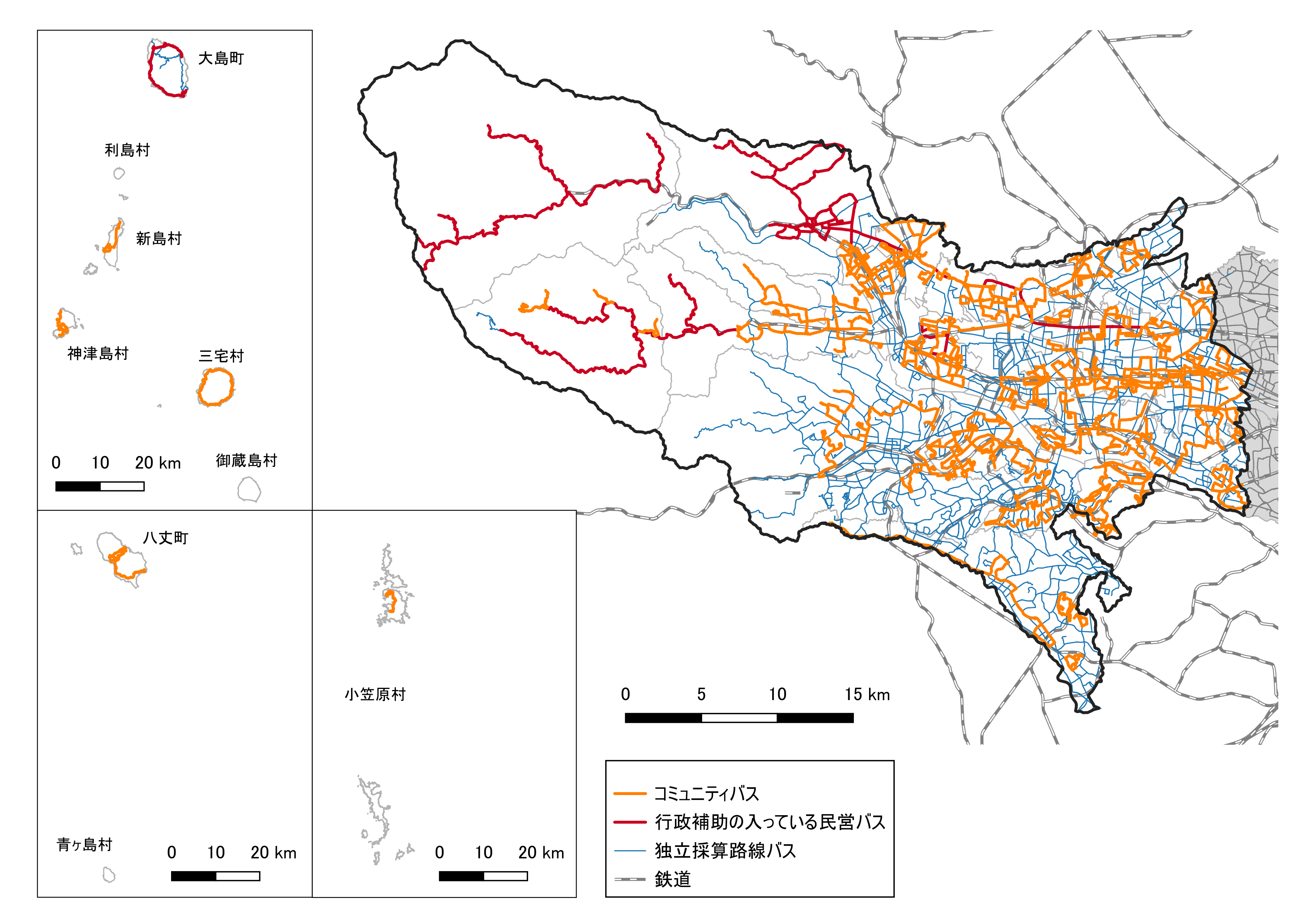

地域公共交通には2種類あります。それは、市場メカニズムで供給されて、事業者が判断主体となる民営路線と、公共サービスとして供給されて、自治体が判断主体となる自治体運営路線です。両者では、依拠する経済的メカニズムが異なるのはもちろんのこと、誰の判断を変えればサービス内容が変更できるかも全く異なるため、ある地域の地域公共交通を議論する際には、目の前の路線が民営路線なのか自治体運営路線なのかをはっきりさせる必要があります。特に、看板は民間事業者だが中身は補助金で自治体が支えている路線の識別は重要です。

今回の研究では、域内全自治体に「補助金が1円でも入っている路線のリスト」を提出していただき、「多摩・島しょ地域の公共交通のネットワークと供給システム」と題した地図を作成しました。この地図だけで何時間でも論議できそうですが、本報告書としての考察はpp.42-43をご覧ください。

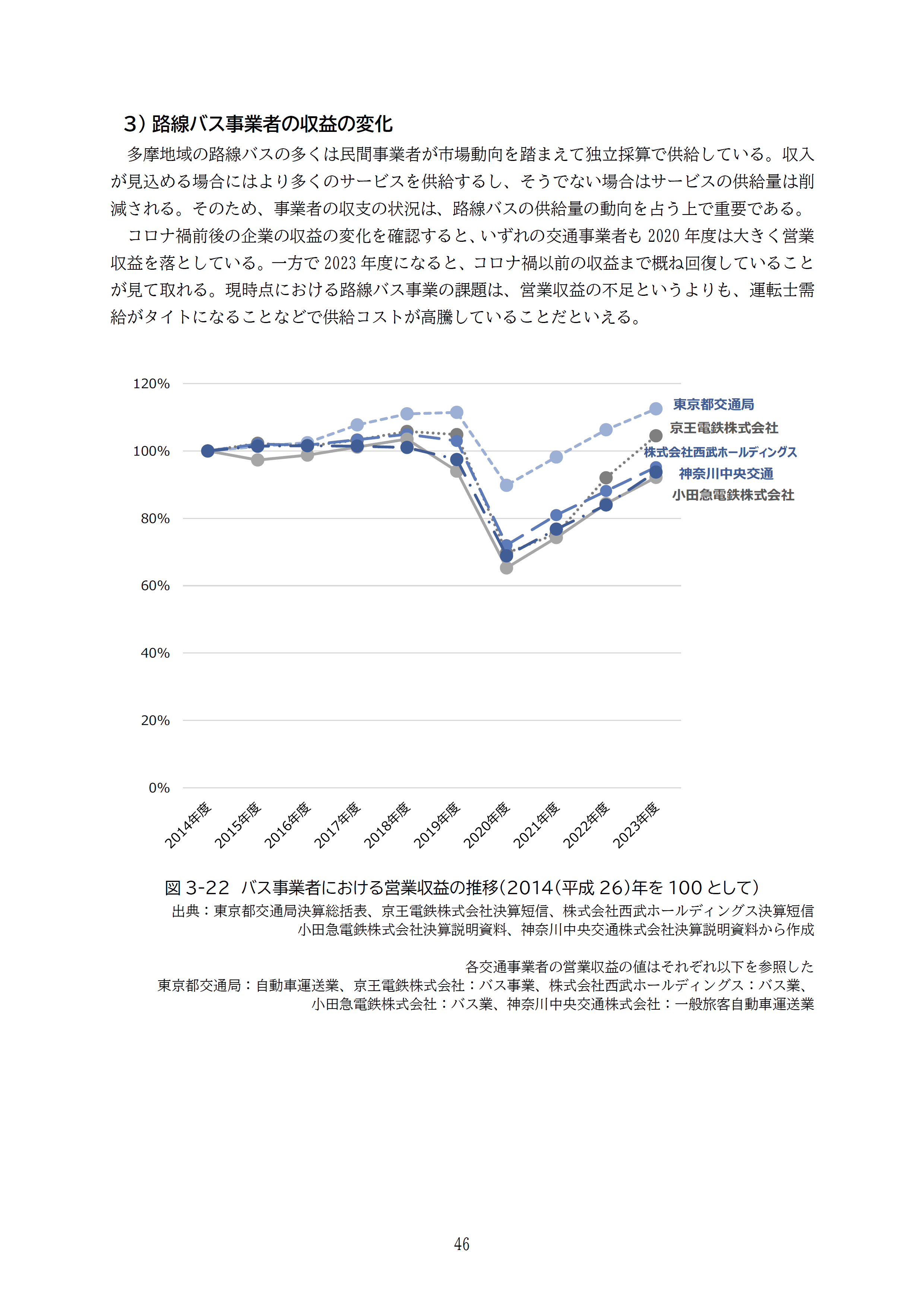

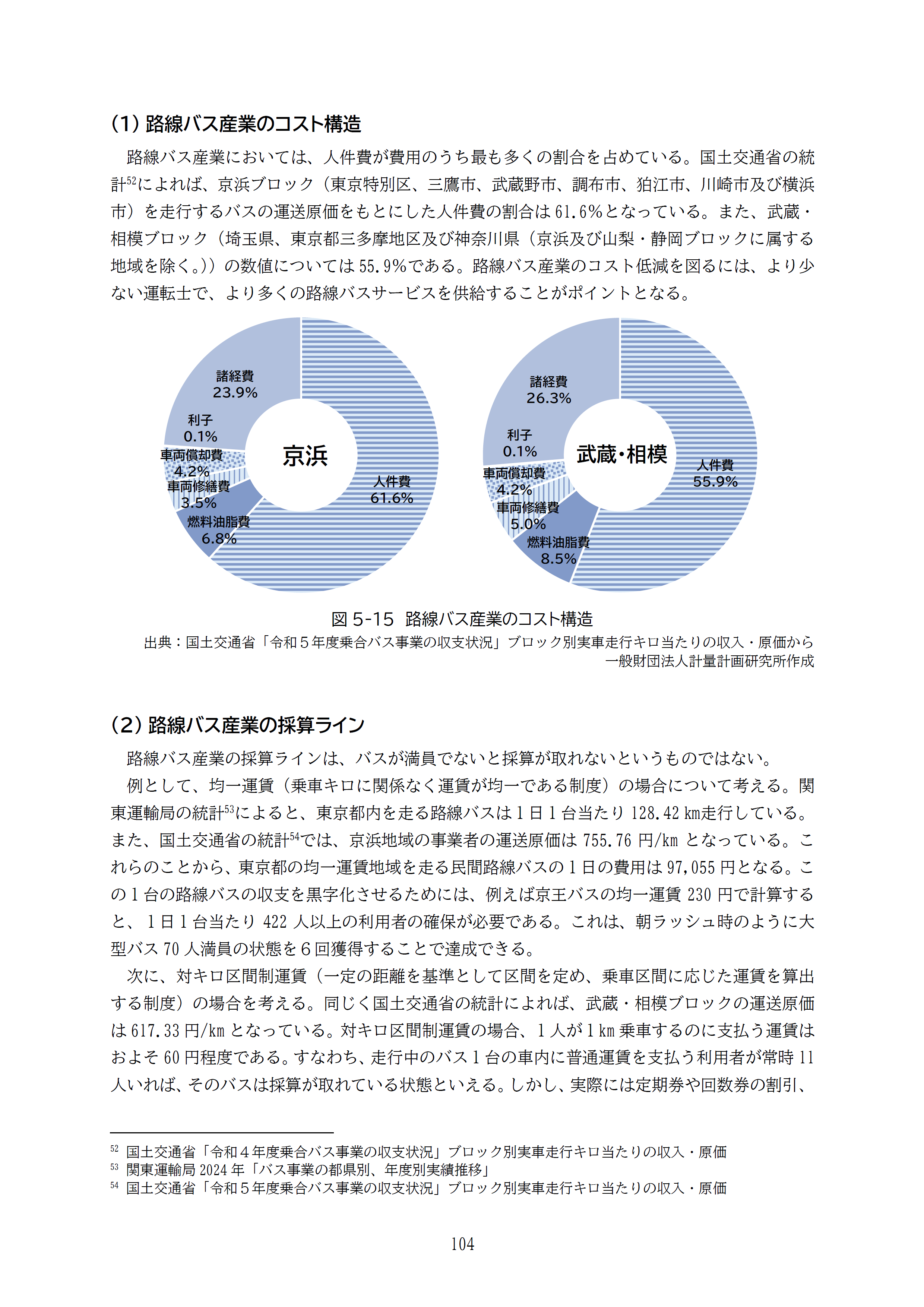

交通事業者の現状と課題についても調査しています。研究チーム内にいる交通事業者からの出向スタッフの力量が発揮されています。東京圏内では収益(運賃値上げの効果もあって)や利用者はコロナ前程度まで戻っており、他地域のように「利用者減少→サービス削減」という単純な図式ではないことを明らかにしました。むしろ単位コストの高騰により採算ラインが上がっていることが、民間独立採算のサービスの産出を減らす要因となっていることを明らかにしました。

p.47からの「環境の変化に対する路線バス事業者の対応」は、交通事業者出向スタッフの思い溢れるセクションです。ぜひご覧ください。

第4章 多摩・島しょ地域の自治体の政策対応

第4章では、「多摩・島しょ地域の自治体の地域公共交通政策に関するアンケート」と「多摩地域の自治体が運営する公共交通(コミュニティバス)に関するアンケート」を実施しました。

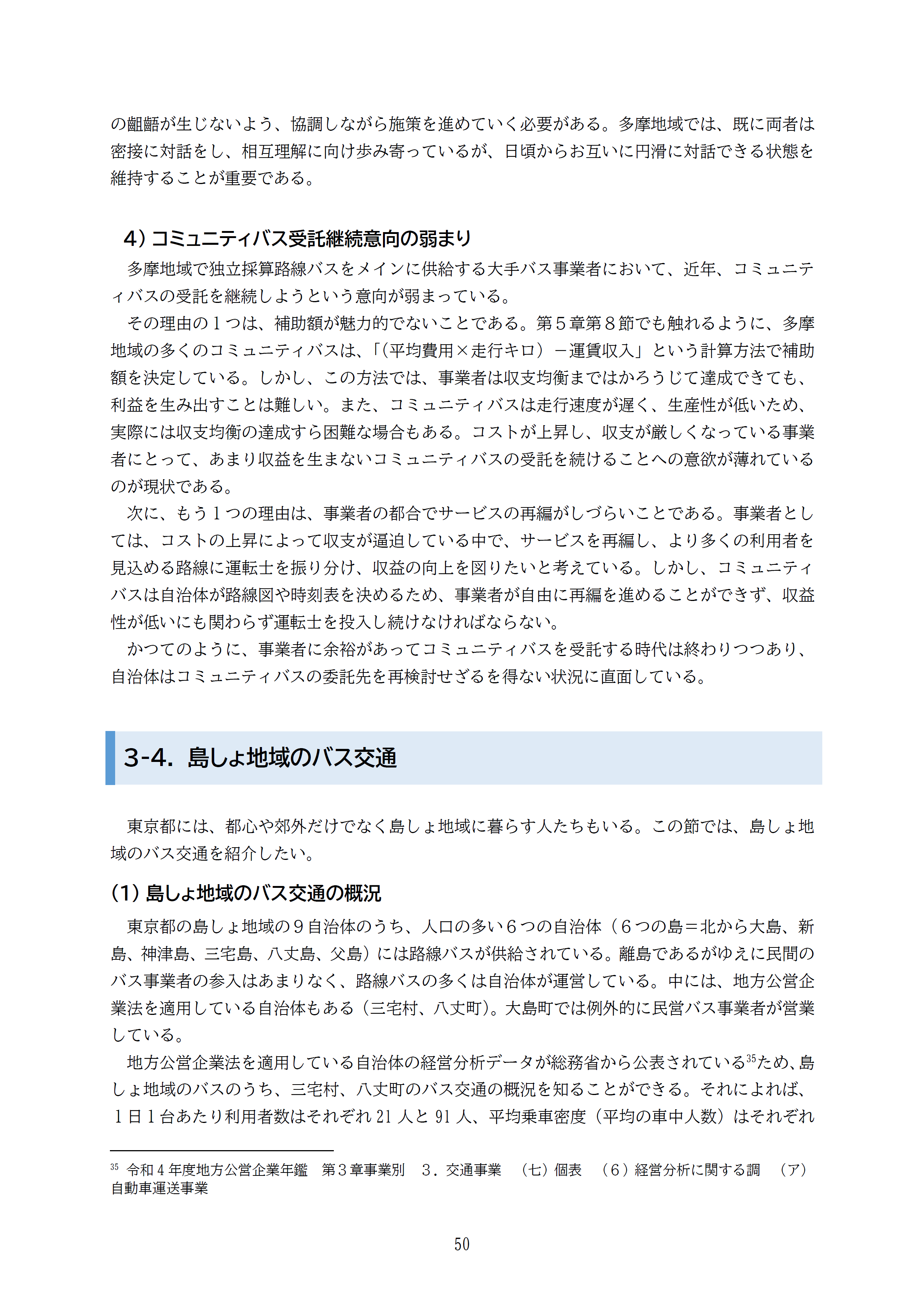

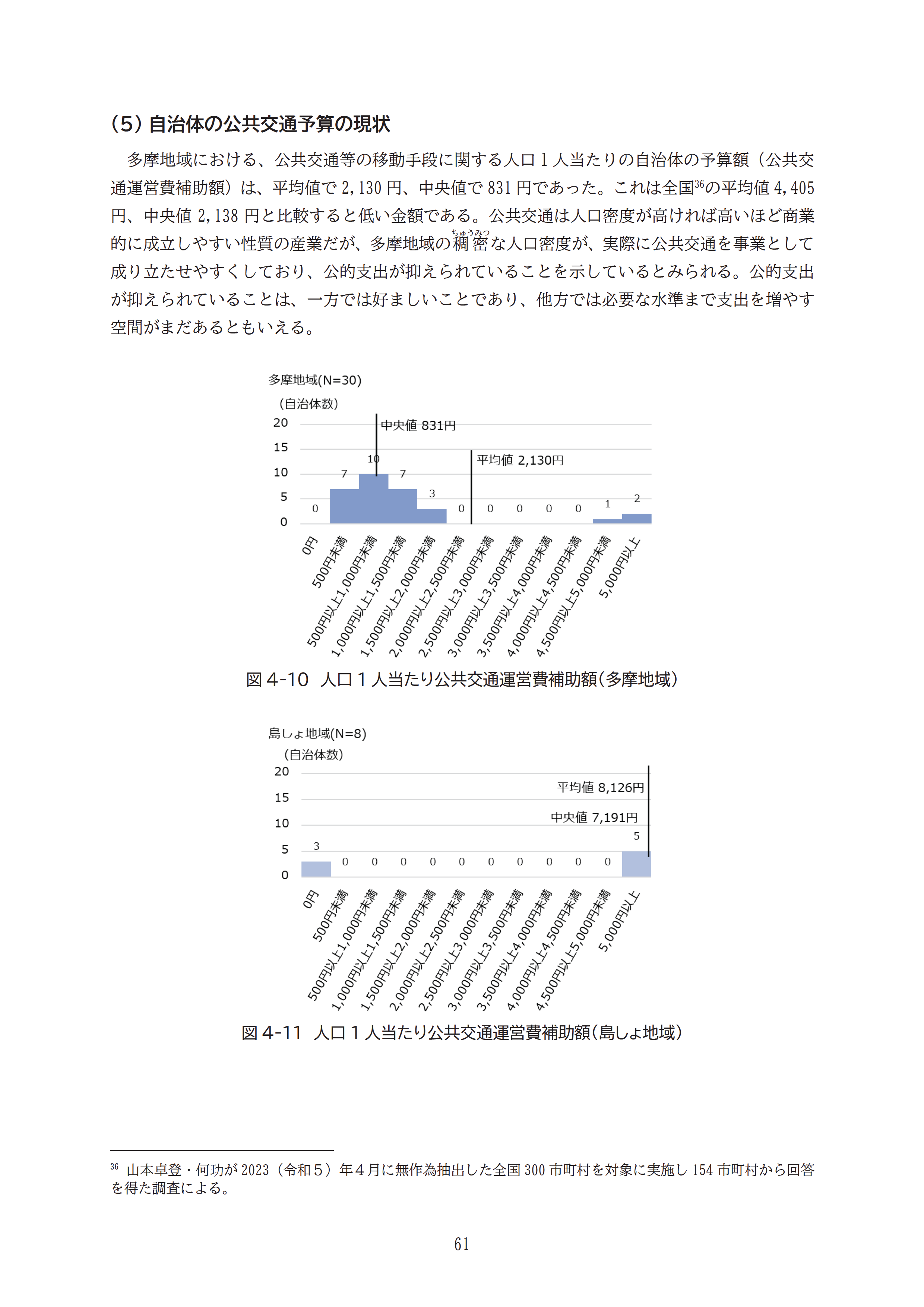

「多摩・島しょ地域の自治体の地域公共交通政策に関するアンケート」で「重視する政策目的」を尋ねたところ、日本有数の人口集中地域である東京都多摩地域ですら、都市交通の政策目的はあまり重視されていないことがわかりました。東京都多摩地域では、基礎自治体のサイズが、都市交通問題を扱うには小さすぎるのかもしれません。

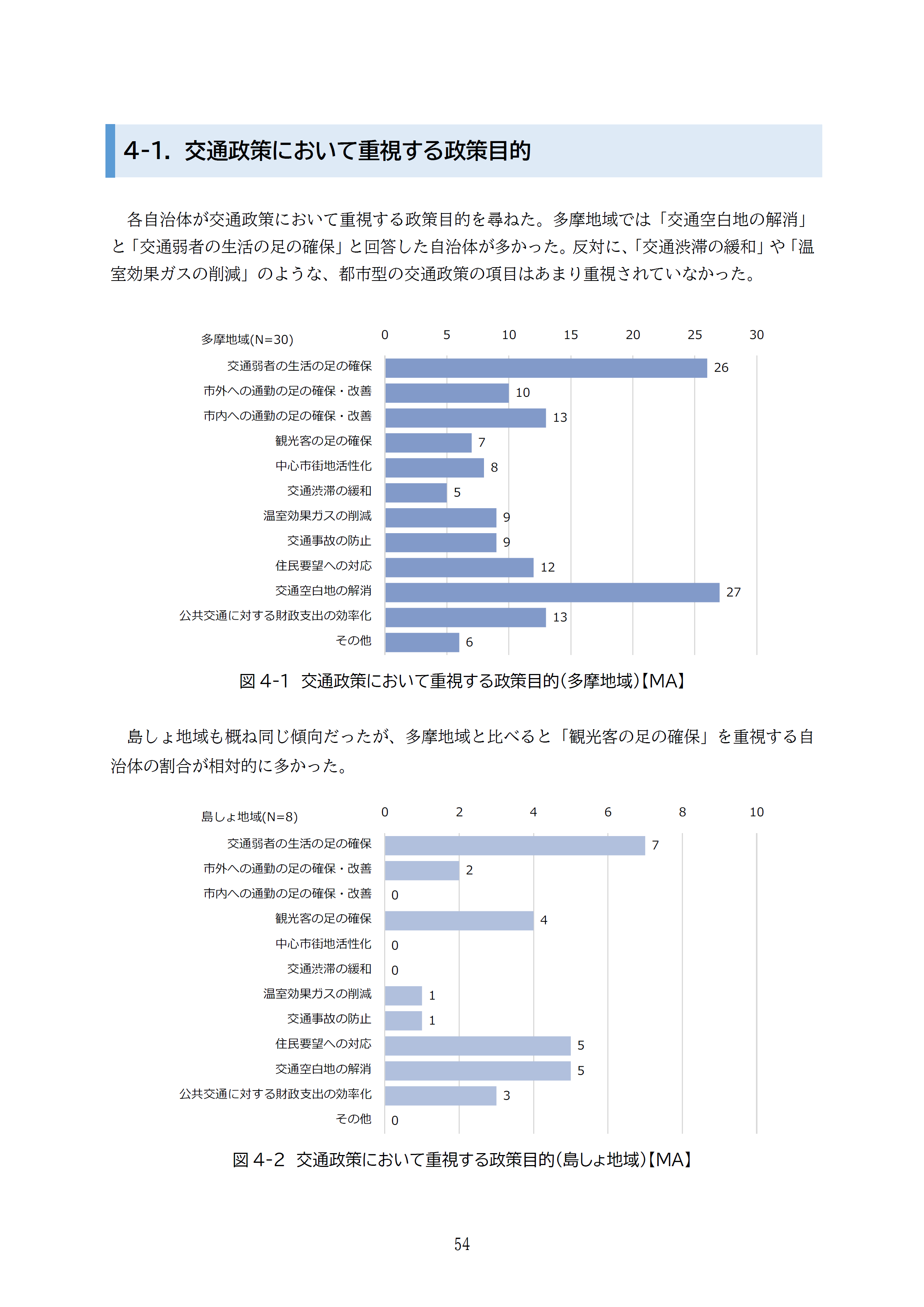

民間バス事業者の系統別輸送実績報告書は、地域公共交通政策を打つうえで重要な資料であり、地方分権の流れの中で国から入手するルートも整備されているのですが、それを入手している自治体は3/39市町村に過ぎないことがわかりました。

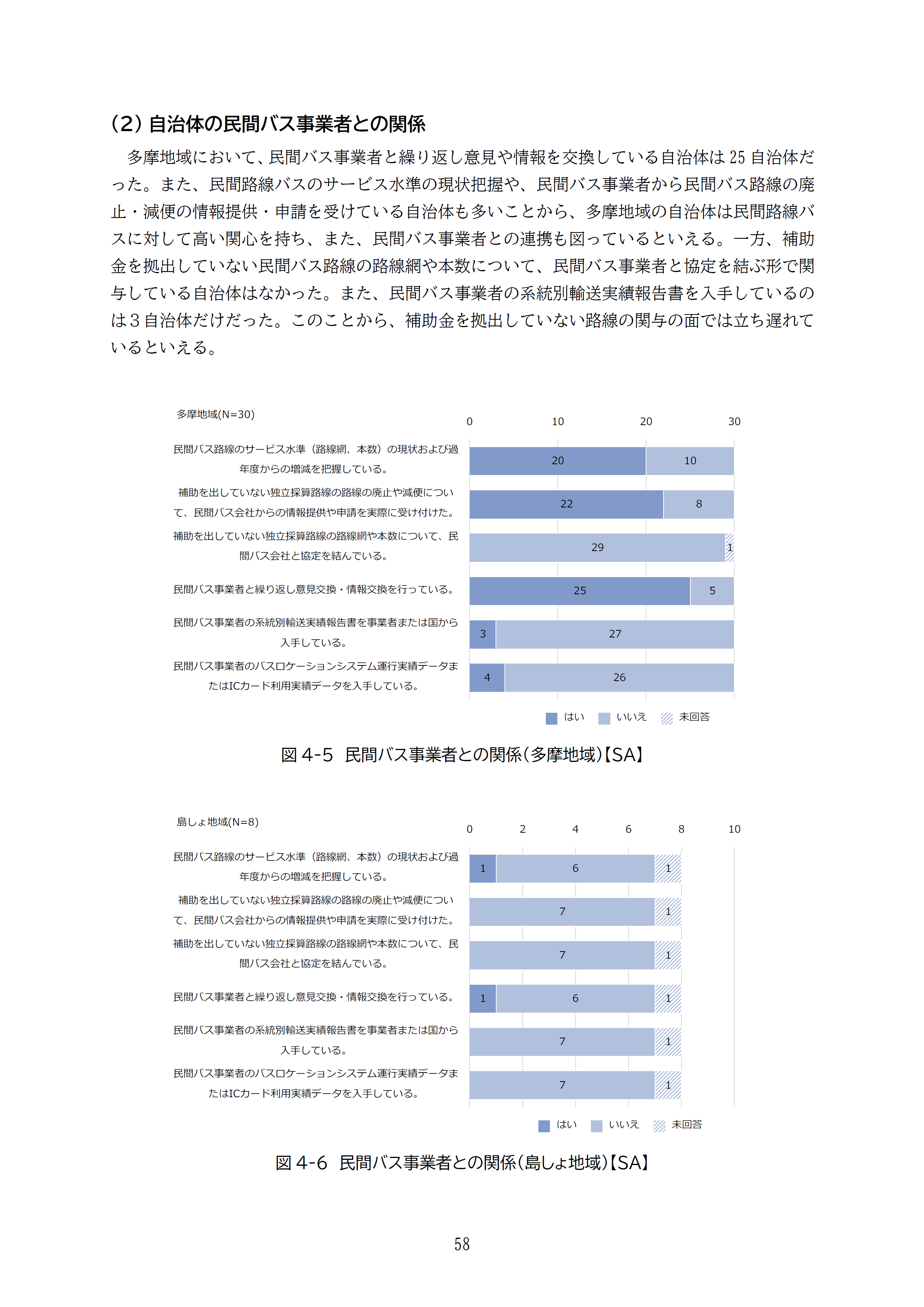

自治体の地域公共交通関係支出額への多角的な分析も行いました。多摩地域における、公共交通等の移動手段に関する人口1人当たりの自治体の予算額(公共交通運営費補助額)は、平均値で2,130 円、中央値で831 円でした。これは全国の平均値4,405円、中央値2,138 円と比較すると低い金額でした。

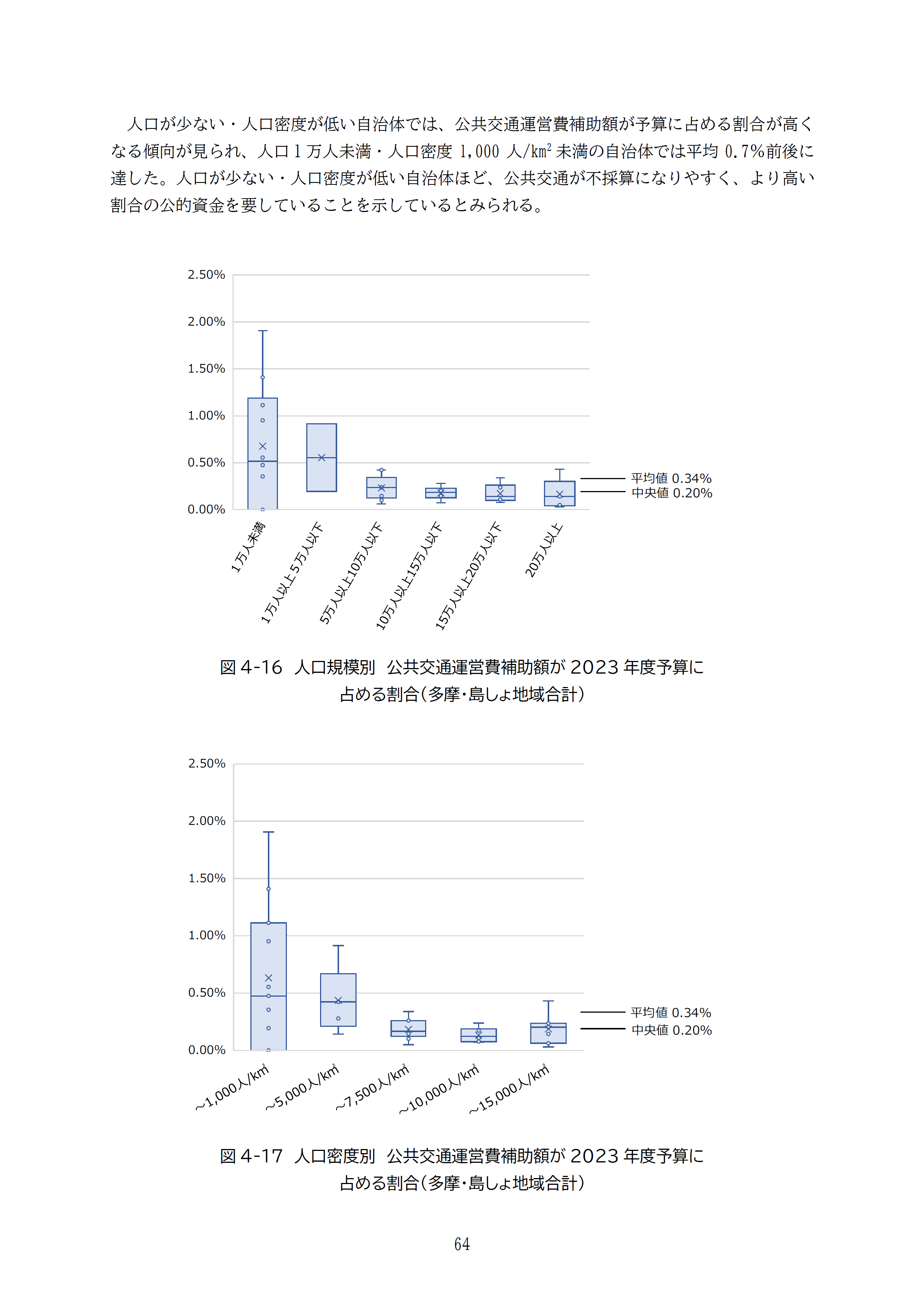

人口が少ない・人口密度が低い自治体では、公共交通運営費補助額が予算に占める割合が高くなる傾向が見られ、人口1万人未満・人口密度1,000人/km2未満の自治体では平均0.7%前後に達しました。

こうした、人口一人当たり支出額や、予算に占める割合のデータは、我が自治体が相対的にどの程度お金をかけているのかを把握するうえで重要なデータだと言えます。

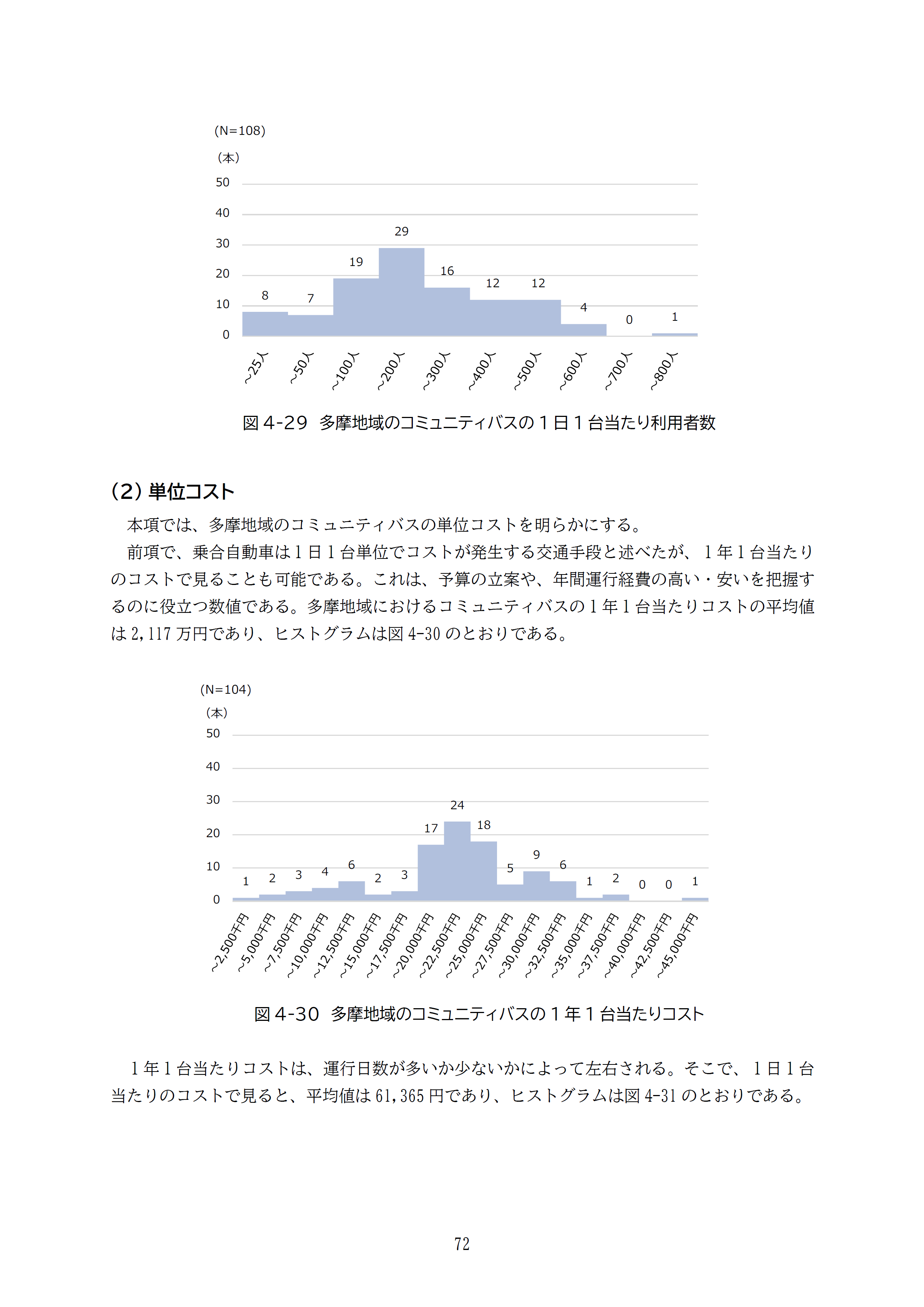

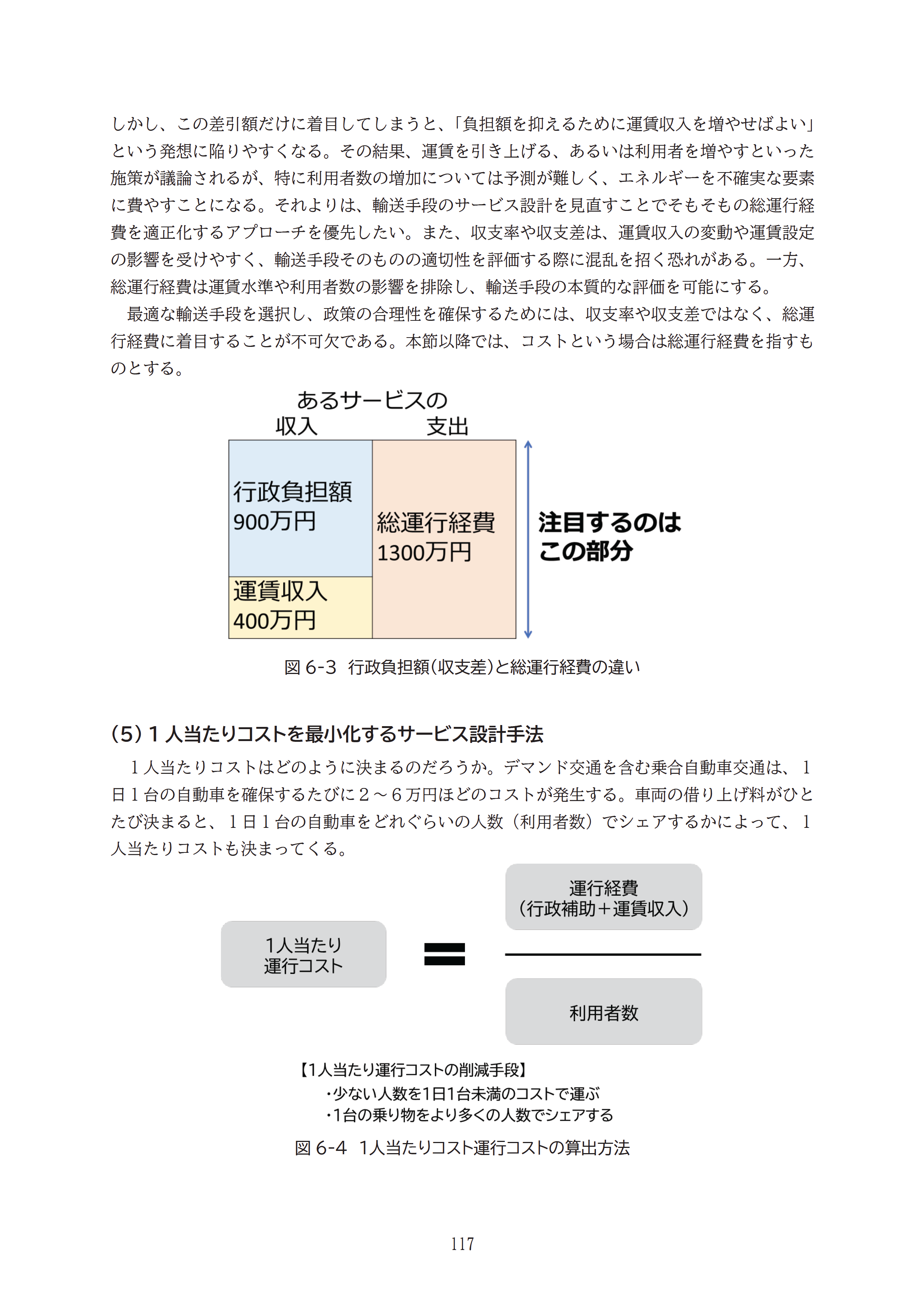

次に、「多摩地域の自治体が運営する公共交通(コミュニティバス)に関するアンケート」です。こちらのアンケートでは、108系統を対象に調査しましたが、各系統で使用する1日のバスの台数を聞き取ったため、1日1台当たり利用者数という統計が出来上がっております。バス輸送というのは、1日1台あたりで3~6万円のコストが発生する乗り物ですから、それを1日何人の利用者でシェアしているのかというのは、コミュニティバスの効率性を見るうえで重要な指標になります。調査によると1日1台当たり利用者数の平均は209人で、約400人の採算ラインは下回っているものの、大変多くの人を運んでいることがわかります。1日1台のバスが200人を運ぶというのは、社会的インパクトとしては十分でしょう。

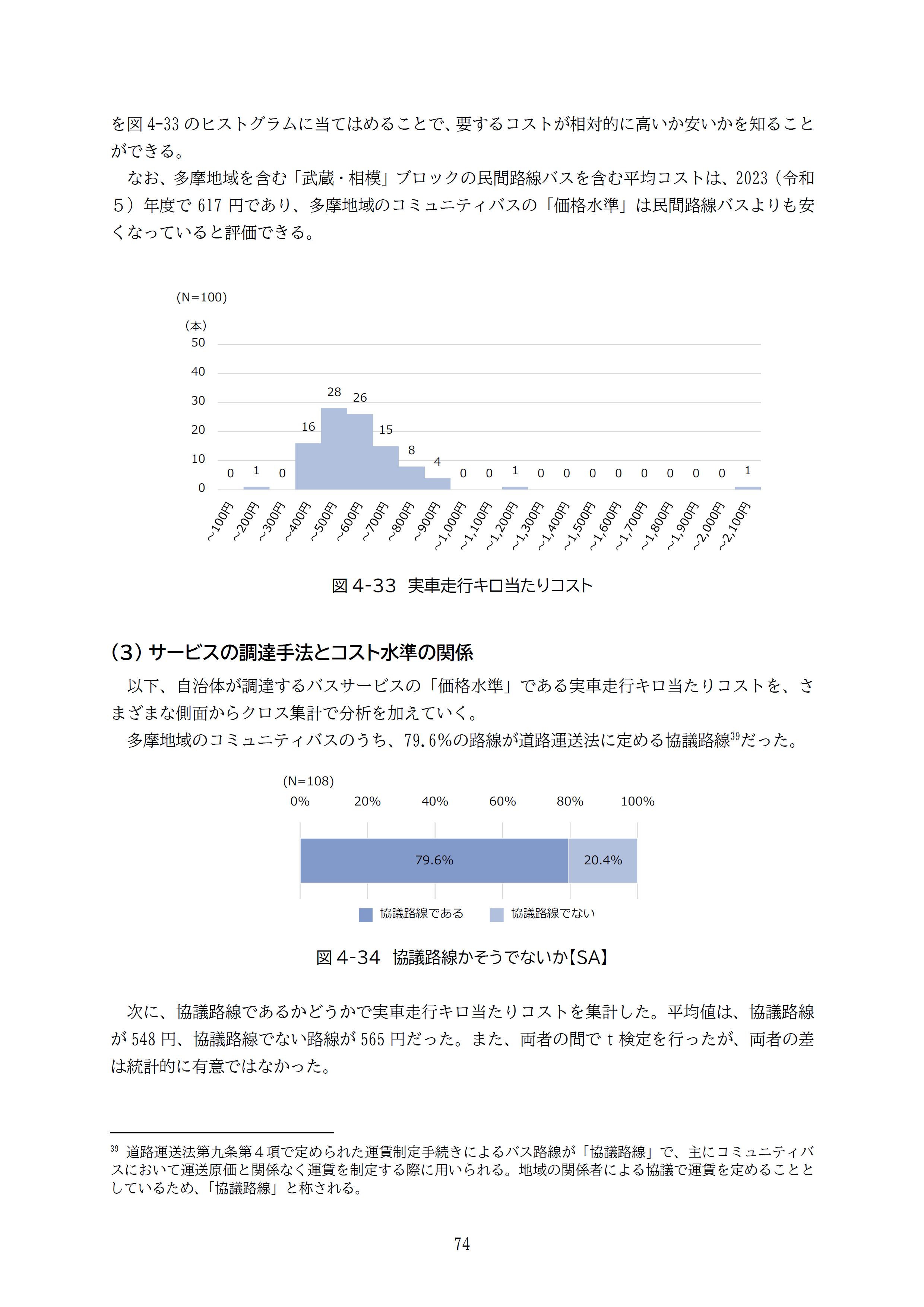

効率性を見るためには、利用状況とは切り離して、コストの発生状況を見ることも重要です。バスサービスの価格水準は一般に「実車走行キロ当たりコスト」で計測されますが、本調査ではこれを多面的に分析しました。多摩地域のコミュニティバスの実車走行キロ当たりコストは加重平均522円で、コミュニティバスの速度の遅さからすると、なかなか善戦していると思います。

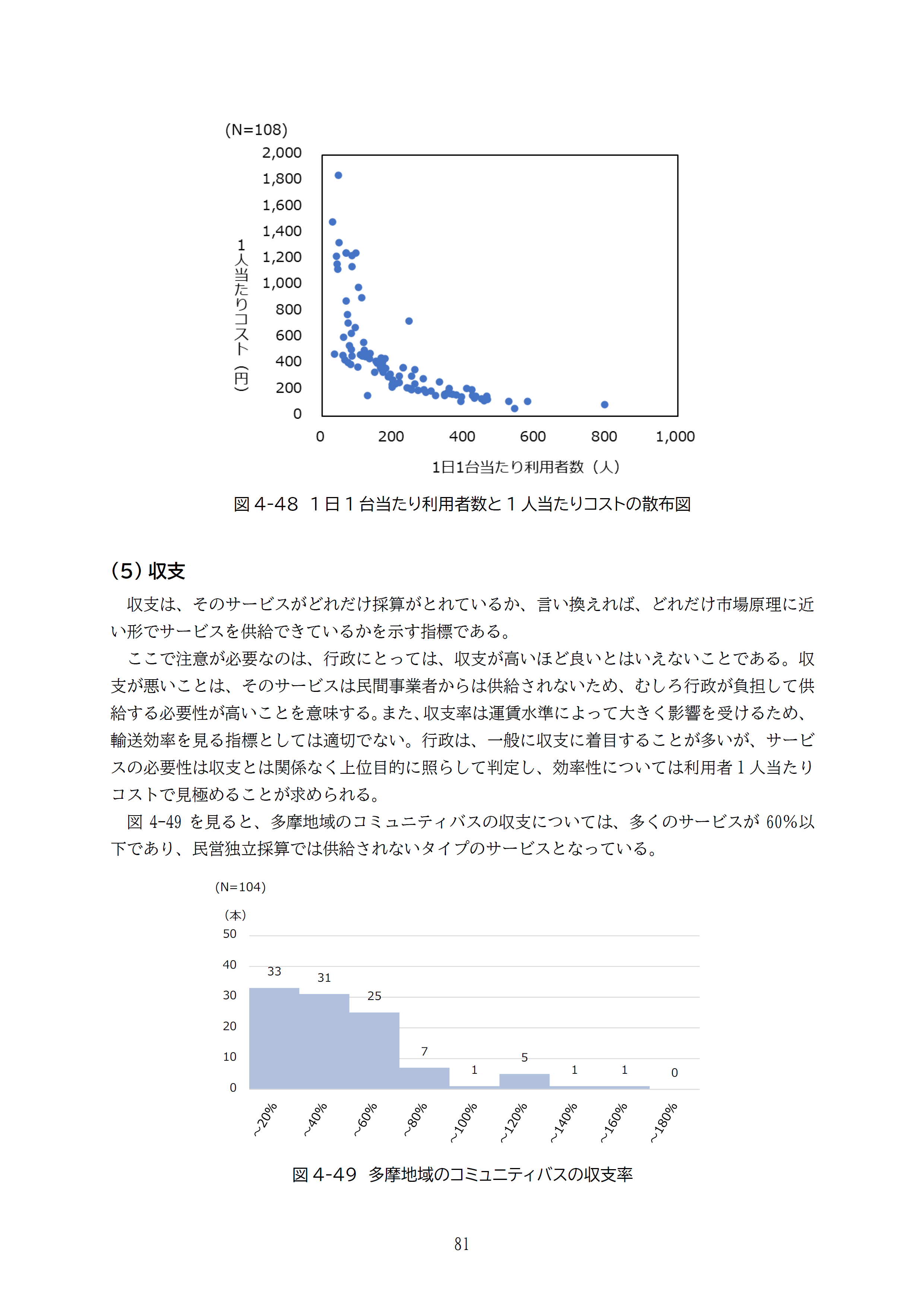

1日1台当たり利用者数と1人当たりコストが、きれいな反比例の曲線を描くことも明らかにしました。バス輸送においては、より多くの1日1台当たり利用者数を獲得することが、利用者1人当たりコストを押し下げることにつながるわけです。

こうした分析から、コミュニティバスの生産性に関する相場観を自治体関係者に持っていただきたいですし、域外の関係者にも役に立つ分析になっていると考えます。

第5章 地域の公共交通の計画手法

第5章は、共同研究開始前は作成を予定していなかったのですが、共同研究を始めるに際して、「デマンドや自動運転を吟味するには、前提として地域の公共交通の計画手法を明らかにしなければならないだろう」と提言して盛り込んだ章です。

pp.83-84、「効果的だという新技術を導入する」「今あるサービスをできるところから改善する」という取り組み方では… は昨今見覚えがないでしょうか。

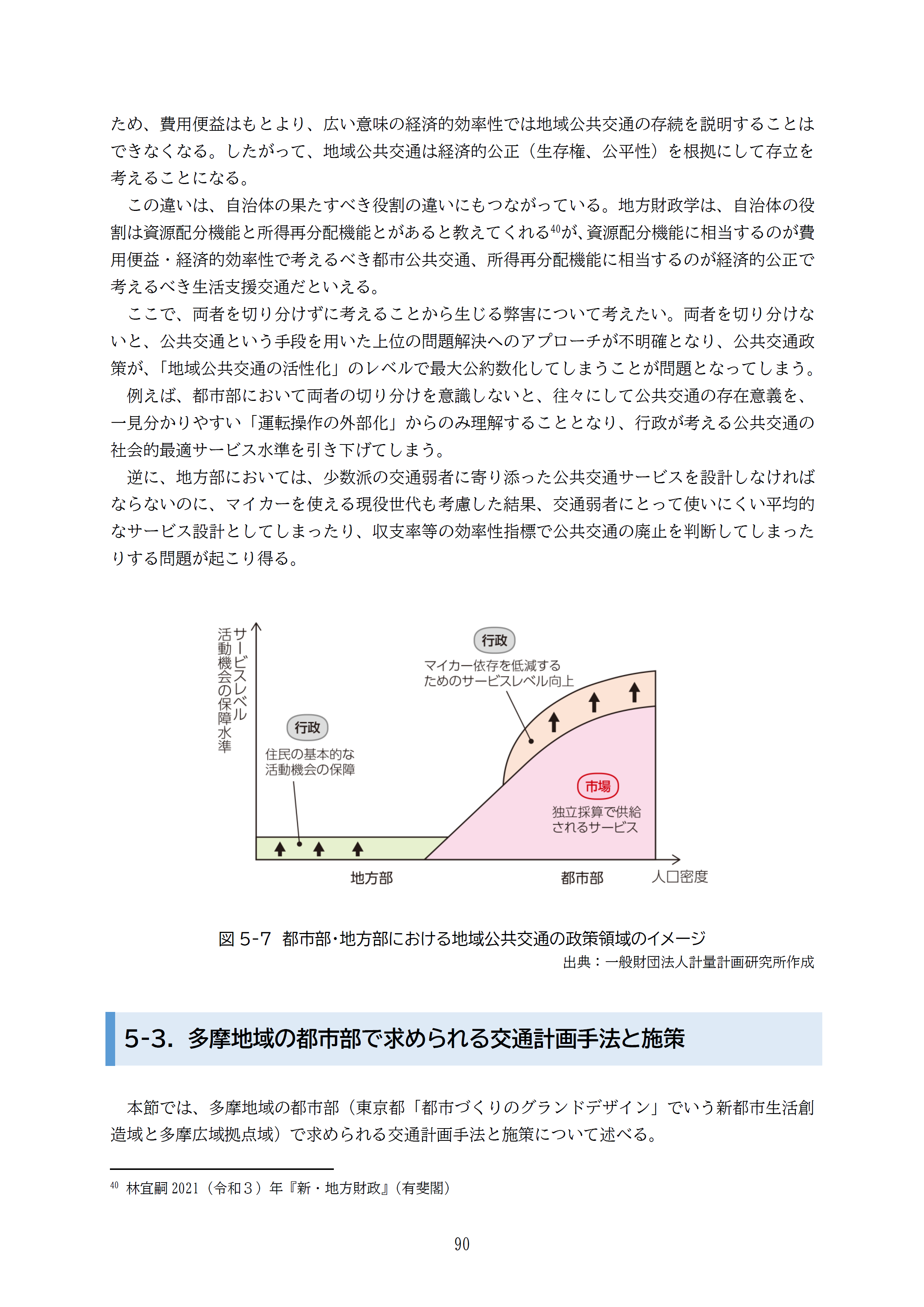

5-2では、私が提唱する「都市部と地方部で異なる交通計画手法」を詳述しました。

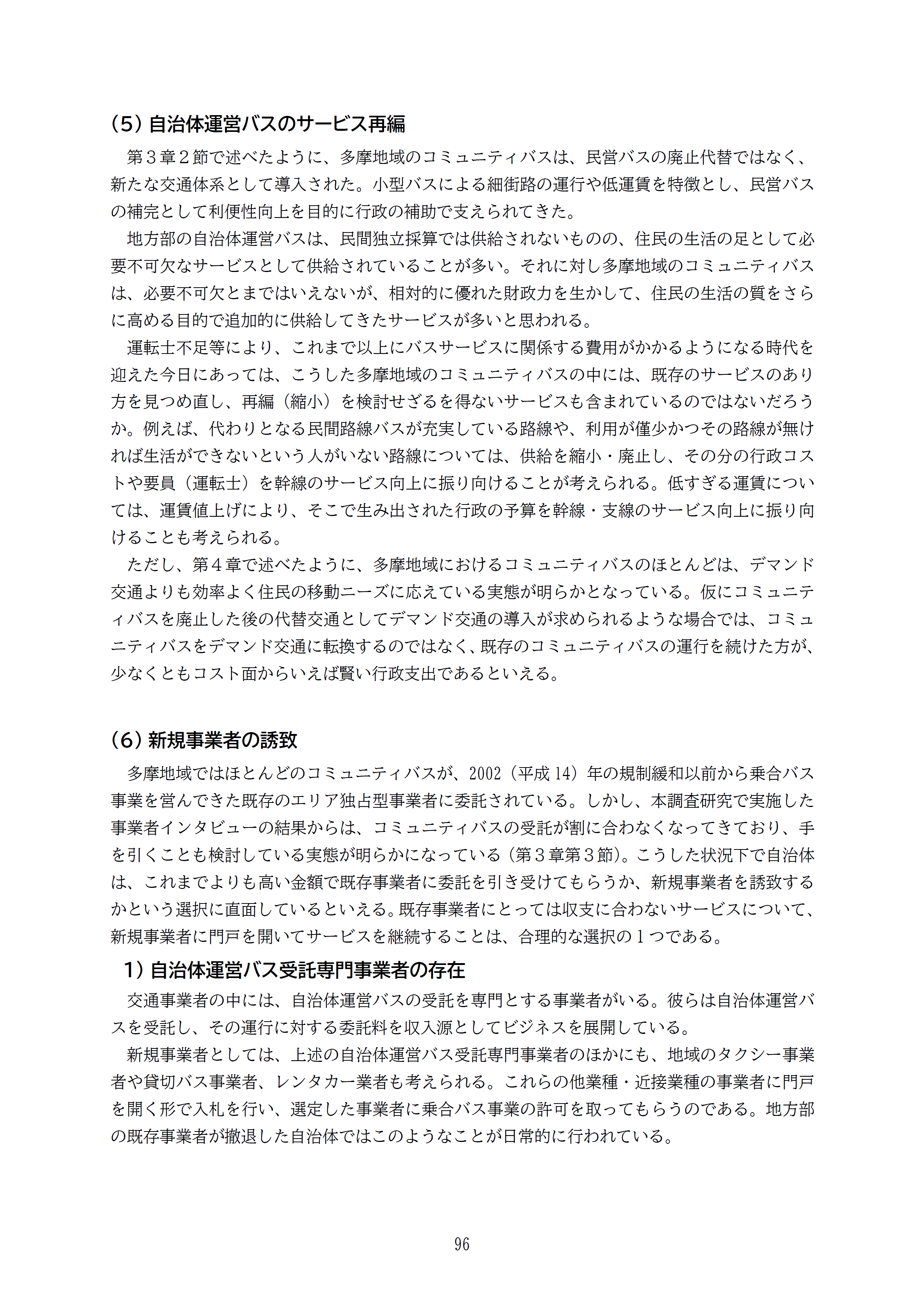

地域公共交通分野では、国土交通省が毎年各種の手引書を公表していますが、その多くは、地方部のコミュニティバスの運営改善をスコープとしており、多摩地域の都市部で求められるような交通計画手法と施策に対しての示唆は少ないのが実情です。そうした「ガイドラインの空白領域」に応えたのが「5-3多摩地域の都市部で求められる交通計画手法と施策」です。(1) 交通分担率をターゲットにした交通計画、(2) 幹線のサービス向上、(3) 越境サービスの確保、(4) 民間バス路線のサービス水準への公的関与、(5) 自治体運営バスのサービス再編、(6) 新規事業者の誘致を提案しました。

5-6路線バス産業の事業構造は、域外の皆さんにも大いに活用していただけるセクションです。特に「(2) 路線バス産業の採算ライン」が見どころと思います。

最後に地域公共交通資料案内を付しました。

第6章 新技術の評価・導入手法及び都内外の事例分析

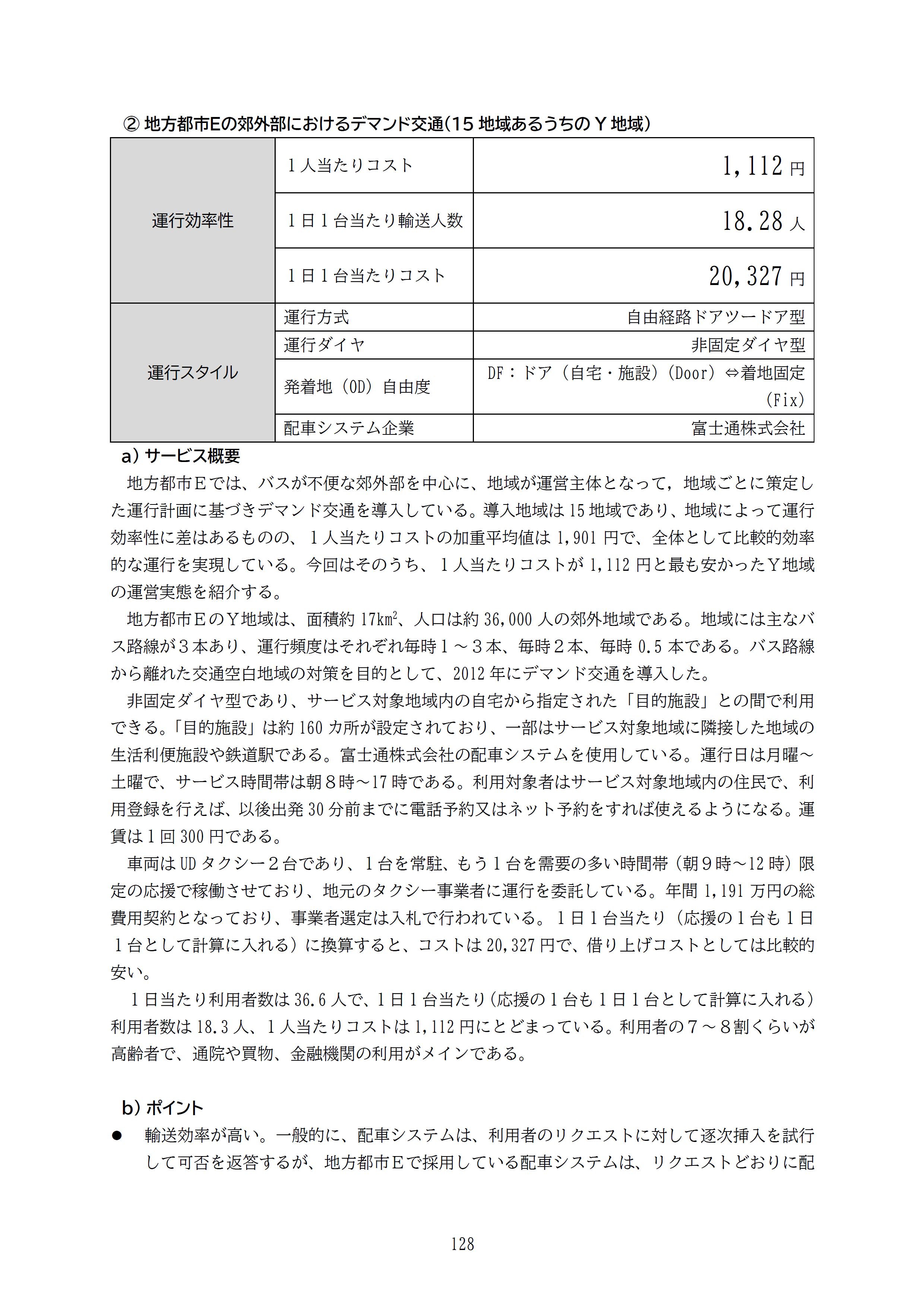

多摩地域でもデマンド交通が大流行です。それに対して、冷静にデマンド交通の実力を吟味することを呼び掛けているのが本章です。

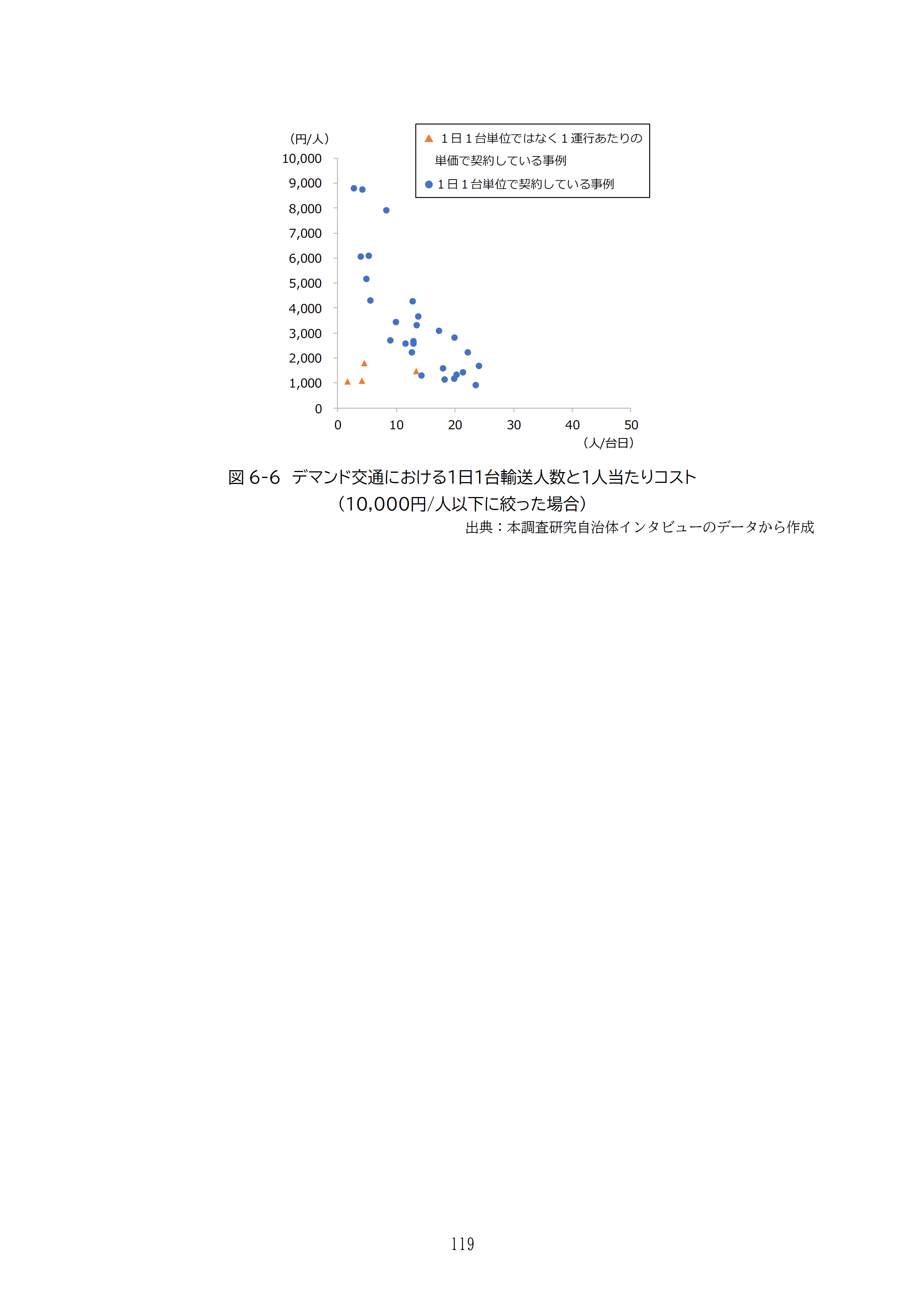

デマンド交通は捉えどころのない乗り物ですが、デマンド交通も乗合バスと同じく「1日1台当たり」でコストが発生する乗り物ですから、その効率性を見るには、「1日1台当たり利用者数」と「利用者1人当たりコスト」が重要です。みなさんもデマンド交通の宣伝や紹介に出くわしたら、「1日1台当たり利用者数」と「利用者1人当たりコスト」を尋ねましょう。1日1台20人以上運んでおり、利用者1人当たりコストが2000円を下回っていれば、デマンド交通としての存在意義がありそうだと言えます。

逆に、それに達していなければ、タクシー券を配ったほうが安くて便利という話になります。本報告書では13自治体に調査をしましたが、「1日1台当たり利用者数」と「利用者1人当たりコスト」の間には乗合バスと同様に反比例の関係があることを明らかにしました。

デマンド交通を見るときに、乗合率や収支率はあまり役に立ちません。乗合率は、事例によって分母となる「運行回数」の定義があやふやなので比較できませんし、運転手の給与が発生しながら運んでいないアイドリング時間の無駄が見えてきません。収支率は、運賃水準によって大きな影響を受けるため、純粋な輸送効率の良し悪しが見えないですし、デマンド交通の収支率はたいてい15%以下に集中しているのでわずかな差を比較して何が見えてくるのかも疑問です。

本報告書では、上記の観点から、域内外13自治体の事例を詳細に調査しました。この調査の自慢は、デマンド交通の比較優位性を見るときのポイントを決して外していないという点です。見かけの便利さや運賃の安さに惑わされず、真のコストを徹底して把握し、デマンド交通の初心である「タクシー並みの利便性を、IT を活用して乗り合わせることでタクシーよりも安く供給しようという試み」が実現できているかを厳しくチェックしています。

中には利用者1人当たり6万円を要しており、利用者1人につきタクシー初乗り券を100枚交付してもまだそちらの方が安いという突飛な事例も存在しました。ぜひ13事例調査を味わって読んでください。

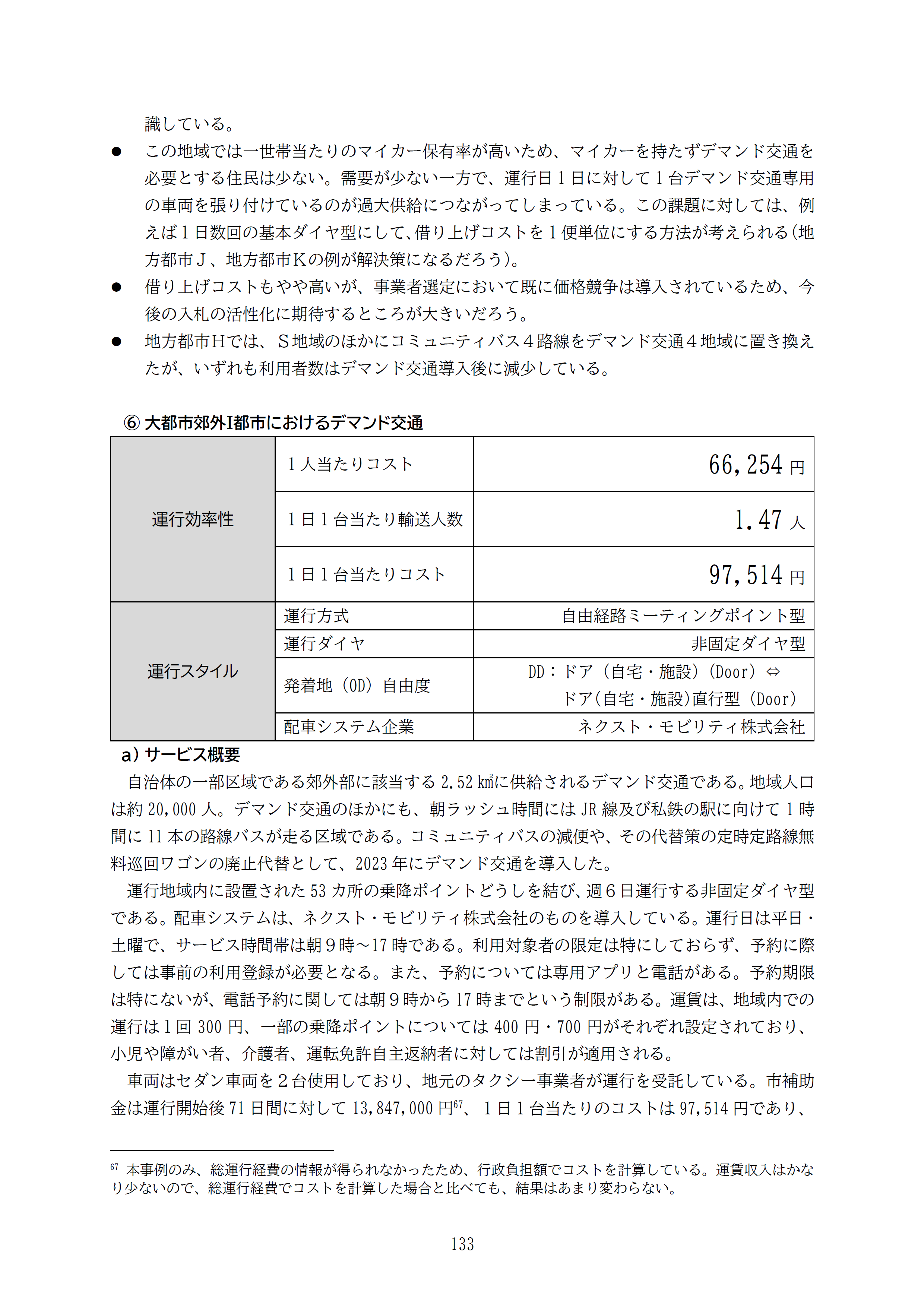

デマンド交通の1日1台当たり輸送人数が低迷すると、1人当たりコストが高騰するが、これをコストダウンするためには3つの方法があることがわかりました。

1つは、①1台の車両をより多くの人数で共有することによるコストダウン。しかし、今回の調査からは、デマンド交通は1日1台約25 人が輸送人数の最大値とみられ、このアプローチには限界があります。

次に、②少ない人数を1日1台未満のコストで運ぶことによるコストダウン。固定・基本ダイヤ型で基軸経路を設定するなど、タクシーの片手間で担えるようにサービスを小さく切り分け、事業者が単価契約でも魅力的にとらえて参入するように整えることが肝要です。

最後に、③タクシー補助という有力なデマンド交通代替手法もあります。デマンド交通の1人当たりコストがタクシーメーター運賃を上回っている場合は、タクシー補助に切り替えた方が良いことになります。

結論です。デマンド交通は高コストであり、1台当たり1日25人程度しか輸送できません。一方、定時定路線バスは400人程度の輸送が可能です。デマンド交通は定時定路線バスの代わりにはならず、定時定路線バスが赤字に転落しても、税金で定時定路線バスのまま維持するほうが効率的な場合が多いということです。

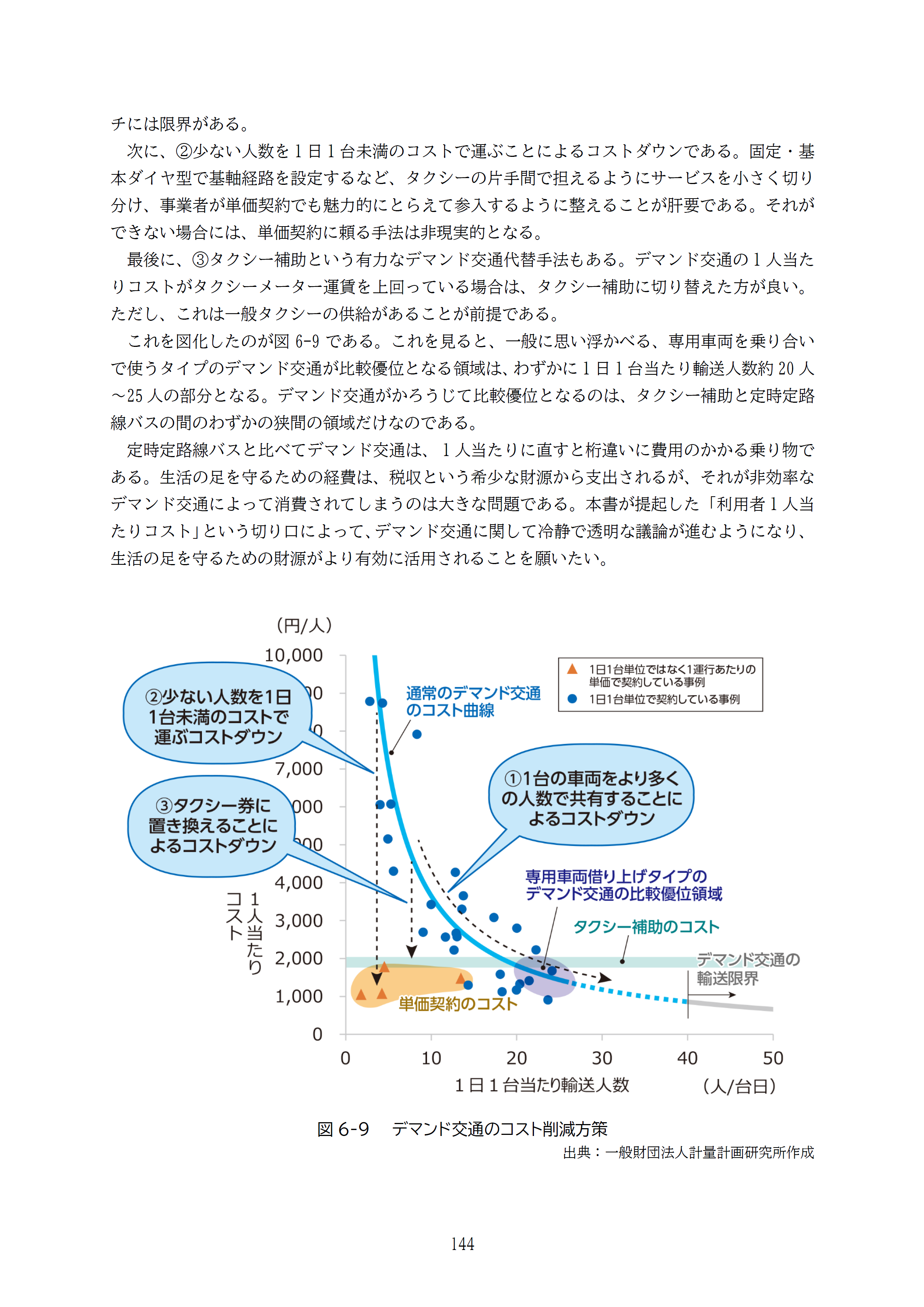

本報告書ではお役立ち資料として「デマンド配車システム紹介」も掲載しました。これは配車システム会社から独立した立場にある計量計画研究所だからこそ書けた内容で、配車システムの営業攻勢に迷える自治体に確たる指針を提供します。

第7章 生活の足の維持確保に対する住民意識

地域公共交通の持続性は、それ自体の収支ではなく、上位目的に照らして「支えるに値するか」で判断されるべきものです。同時にその際、納税者がどこまで支えようとしているかを把握することも重要になってきます。

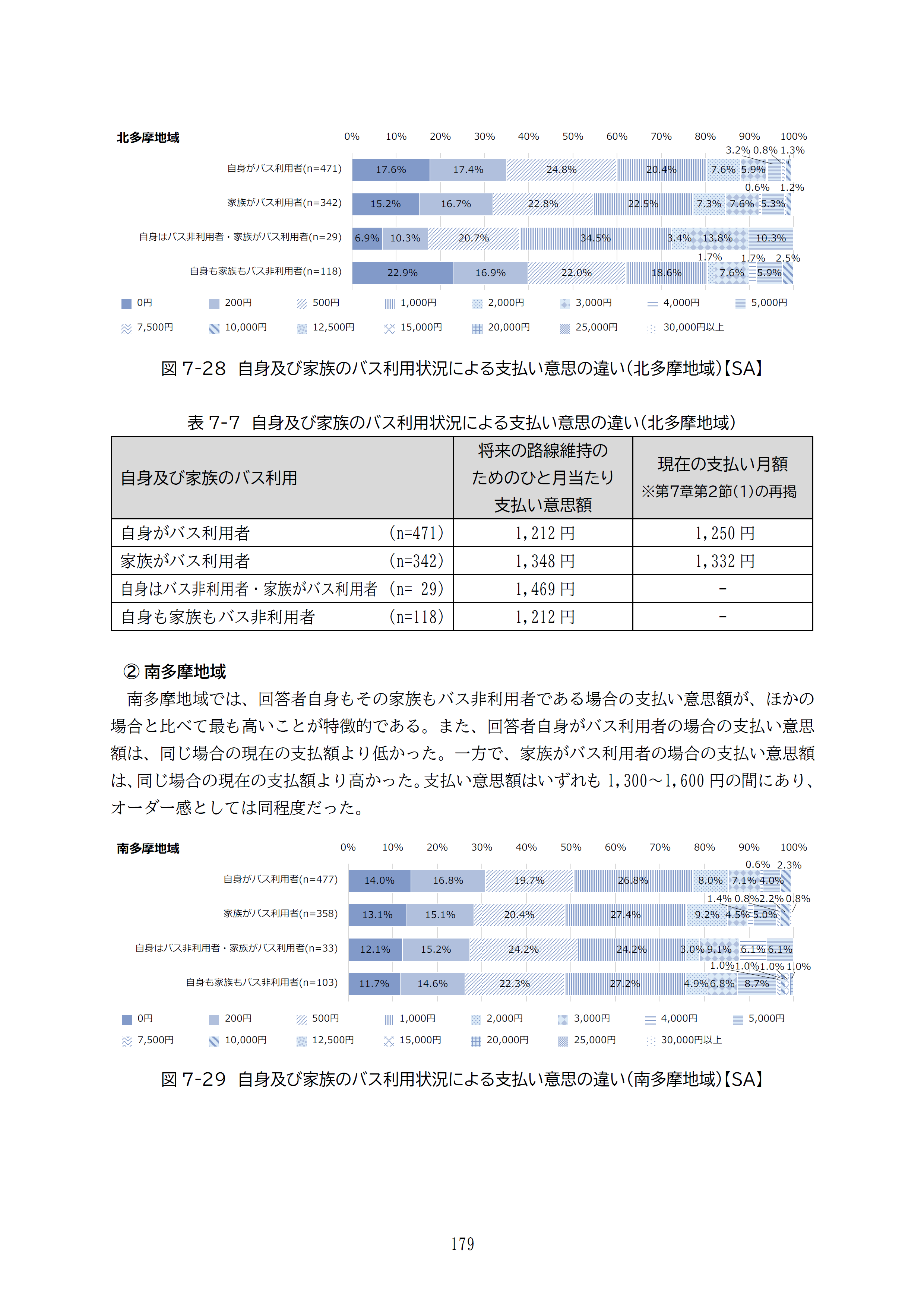

本調査研究では、住民アンケート調査を通して、生活の足のミニマム確保に関する住民の態度を探るとともに、支払い意思額の計測を通じた納税者の受容性限界の定量的な把握を試みました。

その結果、将来にわたってバスの路線や運行サービス水準を維持するため、税金として追加負担を

許容するひと月当たりの金額は、回答者及びその家族のバス利用状況や年齢階層、地域等によって違いがあるものの、第4章の自治体アンケート結果による、人口一人当たり公共交通運営費補助額の平均値・中央値よりもずっと高いことがわかりました(月1,000~2,000円程度)。 このことから、将来の生活の足の維持確保に対して、住民からは現状よりもしっかりと予算を掛けた上での、自治体による施策遂行が求められていると判断できます。

第8章 提言――定時定路線バスの活性化を!

本報告書の結論を多摩地域の自治体向けに一言でまとめると下記のとおりとなります。

路線バス廃止後の代替交通手段として注目されているデマンド交通は、実際にはかなり高コストなツールであり、定時定路線バスに対して「支えるに値する」ほどの経済性を確保できる領域が小さいことがある。多摩地域では、民間路線バスが基本的に独立採算で供給されているために、赤字になると民間路線バスが廃止になることがあることは第5章で述べた通りである。独立採算路線バスの廃止は、手段としての定時定路線バスの終わりを示すものなのだろうか。定時定路線バスの手段としての優位性と、採算が確保できるかどうかは別の問題である。定時定路線バスが採算をとるためには1日1台の車両で約400人を運ぶ必要がある。一方、デマンド交通は1日1台の車両で25人程度しか運べない。つまり、1日1台の車両で約25~400人を運ぶ需要がある場面では、赤字であっても、定時定路線バスを維持し続ける方が効率は良い。需要が1日1台約25人を下回り、定時定路線バスでは1人当たりコストがかかって仕方がないという場合に初めて、デマンド交通を検討するべきだろう。多摩地域の自治体の多くは、東京都以外の地方部の自治体と異なり、民間路線バスに補助金を投じてサービス水準を維持するということをあまりしてこなかった。仮に不採算になっても、補助金で支えることにより、定時定路線バスの社会的役割をまだまだ発揮させ続けることができるのである。