佐藤飛来(東京大学大学院総合文化研究科広域科学専攻修士課程)

事業者の参入退出判断と内部補助、公的補助の関係性

○バス補助金行政で用いられてきた数字=完全配賦費用

○事業者が頭の中で考えている費用=回避可能費用

バス補助金行政では慣例的に、ある事業者の全ての生産コスト(人件費、燃料費、車両減価償却[3]費、一般管理費等々)を年間走行キロで割り戻して算出した「走行キロ当たりコスト」を基準にしてきた。

さらにこの「走行キロ当たりコスト」に走行キロを乗じることで、あるサービスの「費用」を算出し、これと収入を比較することで「赤字・黒字」「収支率」「営業係数」を算定してきた。

バス事業経営者は、上記の「完全配賦費用」はあまり参考にしていないと考えられる。

あるサービスの削減・中止を考える場合、経営者は、その削減・中止により削減できるコストを想起して意思決定している。これが回避可能費用(そのサービスの中止によって回避できる費用)である。

しかし、上記の「完全配賦費用」は、多くの場合、「固定費を含んでいる」「サービスごとの生産性の違いを反映していない」「結合費[4]を反映していない」等の理由で回避可能経費とかけ離れている。

「どんぶり勘定」を無理やり割った完全配賦費用と、実際の経営判断基準となる回避可能費用では、完全配賦費用のほうが経費について高額になるケースが多いと推測され、完全配賦費用をもとにした行政の補助金制度は問題を抱えていると考えられる。(詳しくは公共交通事業の「赤字」に対する解像度を高めるを参照)

路線のライフコースと補助制度

ここまで見てきた通り、歴史的に日本の公共交通補助制度(地バス補助)は、住民の生活に必要なサービスを供給するためではなく、既存路線の廃止を防ぐことを政策趣旨にしていたために、民間が開設し運行してきた路線か否かで補助金の付き方に大きな差があった。このため、路線の「ライフコース」と適用される補助制度の間に大きな関連性が存在していると考えられる。

地方部の低利用不採算バス路線のライフコースは以下の通りである。民間が開設した路線については、ある程度までは民間サービス(事業者)への、国庫補助や県・市町村からの独自補助、赤字補填での対応で推移することが多い。[1]しかし、一定の基準を下回ると、民間事業者による民間事業者の路線としての運行を終了させ、自治体運営バスの民間委託[2]という形態での運行に移行することが多い。運行業務の委託先は元の路線の民間事業者であることもあれば、低コスト体質な別の事業者(貸切バス事業者やタクシー事業者)に変更となることもある。この構図は地バス補助の第三種生活路線が時限補助の終了後、自治体運営の「廃止代替バス」となることが一般的であったことの名残であるとも考えられる。

こちらでも述べた、既存路線と関係なく、自治体が必要と考えて新たに開設した路線、いわゆるコミュニティバスと呼称される自治体運営バスは初めから民間委託とされることが多い。

前提として、全国的に補助路線と自主運行バスの関係は、2000年以前の地方バス路線維持制度を引き継いだ区別である。

表 2000年以前の地方バス路線維持制度による事業スキーム区分[3]

| 区分 | 定義 | 維持方策 | 補助形態 |

| 第一種 生活路線 |

本数や平均乗車密度が第二種の基準より多い →まだ企業努力により黒字で運営できると推認 |

事業者が自らの採算により維持 | 補助無し |

| 第二種 生活路線 |

運行本数10往復以下、平均乗車密度5~15人 | 公的補助により事業者が維持 | 事後欠損補助 |

| 第三種 生活路線 |

平均乗車密度5未満

廃止代替バスと呼称される。

※中部運輸局管内では「自主運行バス」と呼称される。 ※関東運輸局管内では、廃止路線代替ではなく事業者が自主的に運行するバスを「自主路線」と呼ぶ。 |

3年経過後、事業者から自治体に移管 | 運行委託が多い |

2001年以降は、補助形態が平均乗車密度による区切りから、「市町村跨ぎの第二種生活路線相当は国・県、それ以外は市町村」という区分けに変更された。

市町村内路線について第二種生活路線と第三種生活路線の区別はなくなり、補助形態として「事後欠損補助」を使うか「運行委託」を使うかは市町村の裁量となった。この時、自治体が取った手法は主に次の2パターンであった。

【黒字路線→自治体運営バス】(矢印は路線の赤字が拡大するにつれての動きを示す)

【黒字路線→事後欠損補助路線→自治体運営バス】

路線廃止と代替方策検討のプロセス

日本では規制緩和以前から、バス事業はあくまで民間事業であるため、退出規制[1]はありつつも路線廃止の最終決定権は事業者側に存在した。退出規制も緩和された規制緩和以後は、事業者に路線廃止の自由があり、廃止後については自治体が対応することが日本の仕組みとなっている。

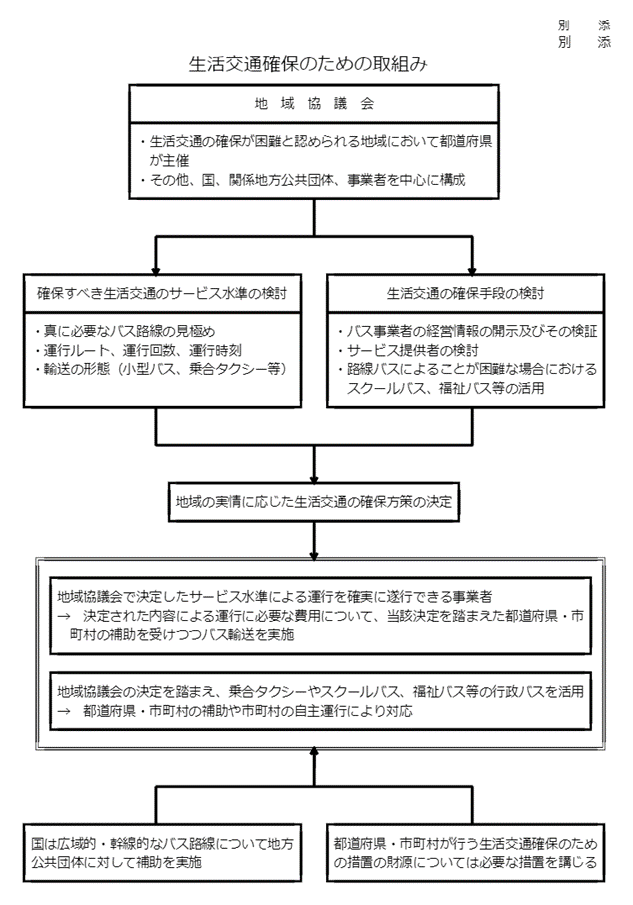

規制緩和以降は、自治体が廃止後の対応の検討がしやすいように、事業者は路線の休廃止予定時期の半年前までに関係自治体に申し出ることが定められている。どのような路線を残すか廃止するか、また代替サービスをどうするかは画一的な判断にはなじまないため、個別の地域社会の合意に委ねられている。そのための協議の場として設けられたのがこちらでも述べた「地域協議会」である。

上図が地域協議会における協議フローであり、事業者から休廃止の申し出があった路線について協議が行われ、退出または再編の決定が行われる。都道府県によって設置され、通常市町村内完結路線については協議対象としない。国の想定する標準的な協議フローは上記の通りであるが、近年では休廃止の申し出(退出申請)の前段階として「単独維持困難申し出」を慣例としている地域も存在する。[3]

例えば、静岡県では、単独維持困難の申し出・退出意向の申し出などの地域協議会の議案を定期的に「静岡交通ニュース[4]」と題して配信し、県民や市町村、代替運行を希望する事業者に向けた情報提供のツールとして有効活用している。配信内容は上記申し出の他、地域間幹線系統確保維持改善事業の事業評価、バス車内事故防止キャンペーン、地域公共交通活性化協議会の活動内容紹介も含まれる。

また、規制緩和以前の地バス補助制度の時代には、第二種生活路線が輸送量の減少により第三種生活路線に転落してから3年間の時限的国庫補助が受けられたため、3年以内に市町村が対応を決定することが一般的で、その多くは「廃止代替バス」となっていた。

国から地方自治体への政府間補助の方法論

ここまで見てきたように、生活交通については地方が判断し、国が財政的に確保維持を保証する構造で、政府間補助を前提に確保維持が行われている。寺田(2010)[1]は「国から地方自治体への補助には、国が使途を定める特定補助金、ならびに地方交付税に代表されるように使途を定めない一般補助金がある。[2]理論上、所得効果[3]のみしか発生しない一般補助金と比べて、特定補助金では資源配分の歪み(ネガティブな代替効果)が発生する。特定補助金は、外部効果の一部であるスピルオーバー効果[4]の内部化やナショナルミニマムの実現のために制度化され、通常は定率を補助するものである。しかし実際には、(限界)スピルオーバー効果やミニマムは何らかの外形で評価せざるを得ない。そのことが過剰な外形制限[5]につながる。一方の一般補助金では、国が自治体の行動を全く誘導できなくなる。」と述べ、地域間幹線系統補助等の国庫補助制度と特別交付税措置の2軸からなる現行の政府間補助の問題点を指摘する。

そのうえで、「両補助金のメリットとデメリットをバランスし、使途を大枠で決め、枠内では制限しない包括補助金に注目が集まっている。」と指摘する。実際に当時の「地域公共交通活性化・再生総合事業」は金額と対象事業枠がかなり限られる、制限度の強い包括補助金であり、定住自立圏構想の共生ビジョン策定による地方交付税の上乗せも、限りなく一般補助金に近い包括補助金に位置づけられるとし、論文内で比較検討が行われている。

寺田(2010)ではこれら包括補助金の拡大について、「地域公共交通の分野では、包括補助金制の試行が始まっている。パスを中心としたこの分野では、これまで特定補助金制の制約度が強かった。このため、道路公共交通程度の範囲での包括補助金化を進めるという政策の趨勢は好ましいもののように見える。」と評価されている。

補助金の交付方法論

既述の通り、独立採算が成立する大都市圏を除いた中山間地域や地方都市においては補助金付き公共交通サービスが多数存在しているが、補助金の投入に当たっては効率性低下をもたらさない方策の探求が必要であり、学界や国において様々な議論が行われている。

公的補助の分類として、代表的な先行研究[1]では共通して、総費用契約と純費用契約という2つの補助方式があることを提示している。一方で、日本の従来型の補助制度では、このどちらにもあてはまらないタイプの、「欠損補助」型の補助方式が多くみられる。先行研究は、欧州の理想的モデルとして総費用契約純費用契約を紹介するものと、日本の既存の仕組みとしての欠損補助を批判するものとにわかれており、意外にもこの3つの公的補助方式がどう違うのか、特に、同じ「赤字の穴埋め」という仕組みを持つように見える欠損補助と総費用契約の違いについて十分に解明されているとは言えない。そこで、本節では先行研究に基づいてこれら3つの公的補助方式の定義やメリット・デメリットを整理するとともに、特に欠損補助と総費用契約の違いについて独自に丁寧な比較を実施する。

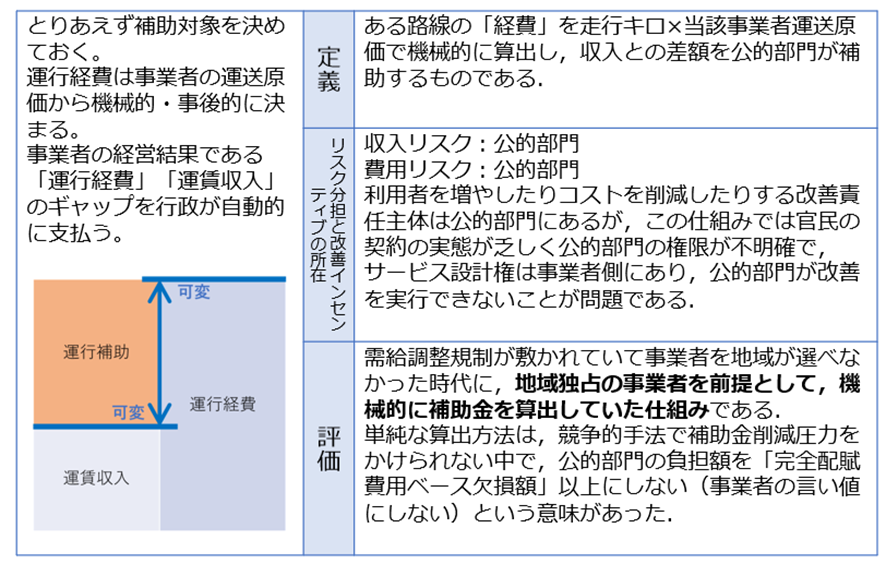

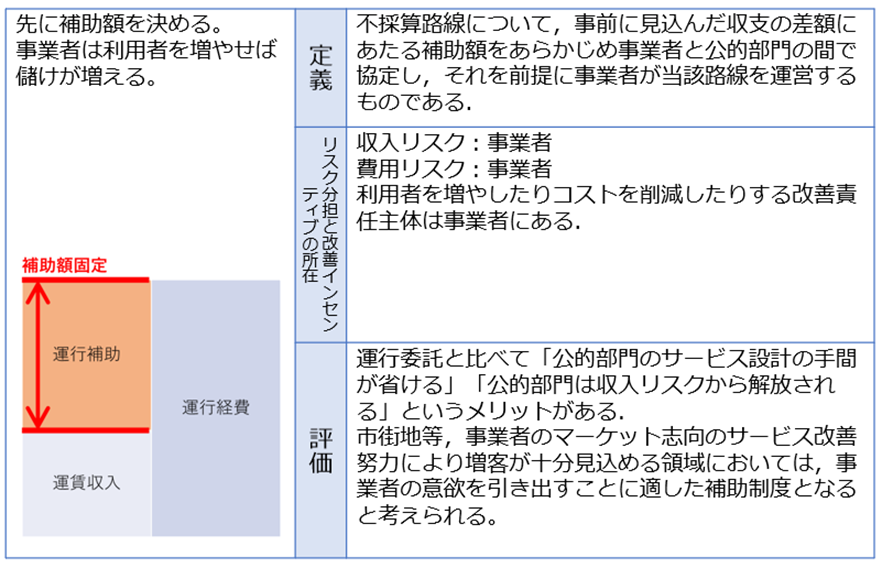

欠損補助

図 欠損補助の仕組みと評価[2]

図 欠損補助の仕組みと評価[2]欠損補助では、初めに補助対象のサービスを決定する。運行経費は事業者の運送原価[3]と走行キロから機械的に決まる。そして、事業者の経営結果である収支差に相当する額を行政が自動的に事業者に対して支払う。

規制緩和前・需給調整時代のエリア独占事業者の存在を前提として,機械的に補助金を算出していた仕組みであるといえる。「独占」事業者の言い値に陥らないようにするために、算式を用いて機会的に補助金を算定していた。

この仕組みは収入リスク[4]と支出リスク[5]の双方を行政が負担しており、事業者側に改善インセンティブがないことが問題であると考えられる。

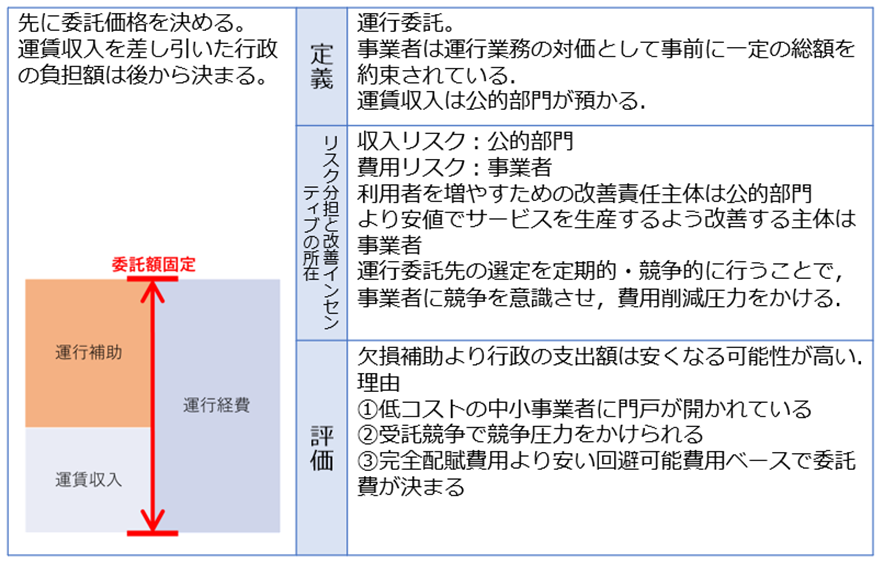

総費用契約

図 総費用契約の仕組みと評価

図 総費用契約の仕組みと評価総費用契約では、先に固定の委託価格を行政と事業者の間で決定する。固定の委託価格から運賃収入を差し引いた額が行政の負担額となり、それは事後的に決まることとなる。典型的には自治体バスなどにおける運行委託が該当する。

実務上は、委託額から運賃収入を引いた差額を行政が事業者に補助することがある。しかし、本質的には、事業者には定額の委託費を支払い、運賃収入は行政が預かる仕組みとなっていることに注意が必要である。従って、金銭の流れだけを見て「事業者の赤字補填」とみなすのは適切ではないと考えられる。総費用契約の場合、受託費を他社より低く設定しようとする競争[6]が発生するので、事業者には効率化インセンティブが働いている。

純費用契約

図 純費用契約の仕組みと評価

図 純費用契約の仕組みと評価純費用契約では、入札等によって、事前に補助額を固定額で決定する。この枠組みでは、事業者は利用者を増やせば増やすほど自社の儲けが増えることとなる。収入リスクと費用リスクの両方を事業者が負っているため、都市部のように事業者が工夫をすれば乗客が増える領域では、導入が期待される補助方式である。

一方で他の方法と異なり、事業者の負うリスクが高いため、参入障壁が高くなることが課題であると考えられる。

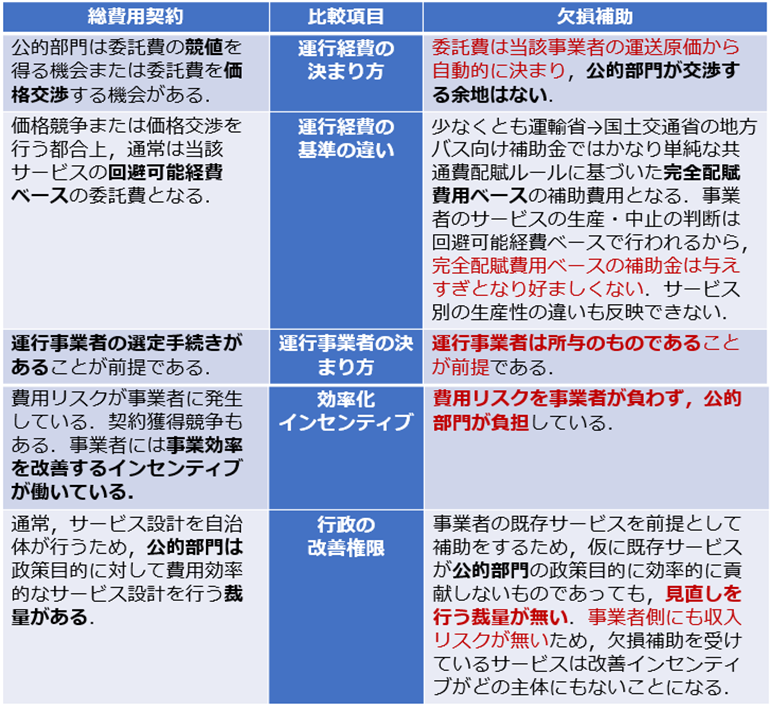

総費用契約と欠損補助の区別

本項では両者とも一見「運行経費から運賃収入を差し引いた額を補助する」方法である総費用契約と欠損補助について区別を行い、似て非なるものであることを説明する。

図 総費用契約と欠損補助の比較

上図に従って、両方法を5つの項目で比較していく。

運行経費の決まり方

総費用契約では、運行経費は、入札または価格交渉で決定される。

一方、欠損補助では運行経費は当該事業者の運送原価から自動的に決まり、公的部門が交渉する余地はない。

運行経費の基準の違い

総費用契約は、価格競争・交渉を行うため低下圧力がかかり、当該サービスの回避可能経費ベースの委託費となる。

一方、欠損補助では、完全配賦費用ベースの補助費用となる。こちらで述べた通り、これは回避可能経費よりも高くなるため、補助を「与えすぎ」な状態にあるとみられ、問題があると考えられる。

運行事業者の決まり方

総費用契約は運行事業者の選定手続きがあることが前提である。

一方欠損補助は、運行事業者は所与のもの(当該路線を開設し、長期間運行を継続してきたバス事業者)であることが前提である。

効率化インセンティブ

総費用契約は、入札や公募型プロポーザルを経る契約であるので、提案する受託額を低くする努力を通じ、事業者には効率化インセンティブが働く。

一方、欠損補助は、事業者が費用リスクを負わない仕組みであり、事業者側には効率化インセンティブがない。

行政の改善権限

総費用契約は、通常、サービス設計(計画)を自治体が行うため、公的部門はサービス改善をする裁量がある。

一方、欠損補助は、既存事業者の既存サービスに対する補助のため、行政に見直し権限がない。

まとめ

以上の通り、同じような仕組みに見える2つの補助方式でも、その内容は大きく異なることが明らかとなった。従って、「運行経費から運賃収入を差し引く」という実務上の操作をとらえて、両者を「赤字補填」とひとくくりにすることは適切ではないと考えられる。

田邉勝巳:英国バス市場における入札制度と契約, 交通学研究,Vol.44, pp.155-164, 2000.

酒井裕規:公共交通事業における委託契約方式に関する一考察

青木亮:過疎地域における公共交通と自家用交通の共存に向けた取り組み.日本交通政策研究会 日交研シリーズA-537, pp.86-97, 2012 .

寺田一薫:バス産業の規制緩和, p.88, 日本評論社, 2002.

寺田一薫:都市部の自治体コミュニティバスにおける官民役割分担―足立区,葛飾区,三郷市における運営補助のない運行を中心に―, 交通学研究, Vol.50, pp.39-48, 2007.

国土交通政策研究所:地域公共交通における競争入札制度に関する調査研究 中間報告書~ヨーロッパの事例研究~(中間報告書),2015.