佐藤飛来(東京大学大学院総合文化研究科広域科学専攻修士課程)

地方バス路線運行維持対策補助の起こりと変遷[1]

制度の起こり

日本の路線バスは戦後急速に拡大したが、自家用車の普及が進んだ1965年ごろをピークに輸送人員は減少局面に転じた。戦前から日本の路線バスに関する制度は、路線の免許などの参入規制により競争を制限[2]して、ある地域のバス路線を特定の事業者に独占を認め、黒字路線を保護する代わりに、その収益を以って赤字(不採算)路線の維持を事業者に任せる方式が取られてきた。しかし、ピーク後の減少局面には内部補填での維持に行き詰まる路線・事業者が増加し、それに対応する形で1966年に国の路線バス補助政策は開始された。当初は離島や辺地に限定されていた補助対象が全国に広がり,1972年には地方バス路線運行維持対策補助(以下、慣例に従って「地バス補助」と略記)が本格的に開始された.あくまで制度は事業者の内部補助行き詰まりの対応策として位置づけられたため,補助対象路線は赤字事業者の赤字路線に限定されていた。すなわち、赤字路線であっても当該路線の運行事業者が全体として黒字経営の場合は他路線や他部門の黒字で補填する内部補助が求められ、補助を受けることはできなかった。地バス補助は国の制度ではあるものの、国の補助基準に従って知事が指定した路線を運行する事業者に対して、都道府県と国が同額を協調補助するスキームで路線維持が図られた。

制度趣旨

制度創設に携わった運輸省の行政官は、制度趣旨を次のように語っている。

ナショナルミニマムとしての性質

1968年にはすでに、地方バス路線が「最後の公共交通」であり、地域住民の最低限の生活環境を保障する一環としてナショナルミニマムであるという認識に到達していた。黒野はのちの運輸事務次官。

廃止できない過疎地域の赤字路線

このように経営が悪化し、走れば走るほど赤字が増大する状態におかれながら、バスへの転換という道が残されている鉄道と異なり、いわば最後の公共輸送機関である乗合バスは、単に採算面だけの理由をもって選行を打ち切ることは許されない。地城住民にも最低限の生活環境は保障すべきであるとする、 いわゆるナショナル・ミニマム確保の見地から、必要最少限の輸送サービスの提供が要求されるのである。

――黒野匡彦「過疎地域における乗合バス運行確保対策の概要」(運輸1968年10月号)

国と地方の協調補助である理由

両者が共同して責任を有することを確認したうえで、ナショナルミニマムおよび問題が全国的に共通して発生している点から、国が主導して制度構築をすべきことを述べている。

ここで一つ問題となるのは、そのような助成措置については、国と地方公共団体といずれが責任を持つべきかという点である。 元来、国と地方公共団体との行政分野の境界は必ずしも明確ではないし、比重の相違はあるとしても、 両者が共同して責任を持つべき行政分野もかなり広範囲に存在している。過疎対策も、国は国民の「健康で文化的な最低限度の生活を保障する」という立場から、地方公共団体は住民の「安全、健康及び福祉を保持する」という立場から、両者とも責任を有する分野である。しかし、全国民に対し共通の水準のナショナル・ミニマムを保障すると いう質的な面と、これが全国的な問題であるという量的な面との二面を勘案すれば、国が主導的立場をとって推進すべき行政分野だと いうべきであろう。

――黒野匡彦1968「過疎地域における乗合バス運行確保対策の概要」(運輸1968年10月号)

現在では国と県の協調補助は普遍的な政策手法だと思われるが、当時としては「特異な」政策であったという。路線存続の必要性は地方の方がよくわかっているという判断から、県知事の判断を先行させ、県にも負担を負わせることで真に必要な路線を選定するインセンティブを与えたと解釈できる。なお、当時は地方公共団体に対する間接補助であったが、需給調整規制廃止に伴う2001年の制度改正で協調補助に変更されている。

特異な地方公共団体との関係

このように、補助対象経費を国と地方公共団体が一定の割合に従って補助するという考 え方は、すでに離島航路補助にみられるところであるが、本補助金では、地方の負担を国の補助制度の中に組み込んでいる点が大きな特色である。

簡単にいえば、「地方公共団体が補助金を交付した後に、その額を限度として国も補助金をだしましょう。」というものである。

したがって、この補助制度が十分な効果を発揮するか否かは、一に地元公共団体の協力いかんにかかっているわけであり、それだけに設置が予定されている地方陸上交通審議会等の場を通じて、今後、陸運当局と地方公共団体との連携をより密接にしていかなければならないのであるが、現在のところ、過疎問題の深刻な道府県はすでにこの制度に高い関心を示しており、地方公共団体側の助成体制の検討も進んでいるようであるので、まずこれらの地域においてこの制度は十分生かされるものと期待される。

交付手続は、国の補助金交付と、地方公共団体のそれとを調整する必要上、おおむね次のような順序を踏むことになり、一般の補助金に比較して、やや煩雑のそしりはまぬがれないであろうが、その円滑な運用を担保するためにはやむを得ないところである。(後略)

――黒野匡彦1969「過疎バス対策の強化」(運輸1969年11月号)

なぜ補助年度は10月始まり?

下記のような解説が見える。

この(地方バス路線維持)制度には次のような特色がある。(中略)

(4)できるだけ直近の収支状況により補助対象とすべきかどうかを判断するために,補助対象期間が通常の会計期間から半年間ずらされている点である。すなわち,昭和50年度予算を例にとると補助対象期間は,49年10月1日から50年9月30日までの1年間となっている。

――永田隆男1976「乗合バス事業の現状と地方バス補助制度」(運輸と経済第36巻第4号)

生活路線の分類

地バス補助の枠組みでは乗車密度[3]によりバス路線は3つに分類された。主たる対象となったのは乗車密度が5人以上15人未満かつ1日の運行回数が10回以下の路線であり、該当路線は「第二種生活路線」として分類された。第二種生活路線に対しては経常費用の3/10を上限に、国1/2都道府県1/2の割合で経常欠損額の補填が行われた。これらの数値の根拠として、開始当時の運輸省官僚であった永井(1976)[4]は乗車密度については、「常時15人を越える利用者の存在するような路線は、現在のコスト水準、運賃水準のもとでは大部分が黒字の路線であり、またたとえ現在赤字であっても経営努力によって十分黒字経営が可能なものと判断される」と述べ、また運行回数については「運行回数が10回を越える路線(中略)は、運行回数を調整することにより採算点に近づける可能性が残されている」と述べる。

第二種よりも乗車密度の低い、すなわち乗車密度が5人以下の路線は「第三種生活路線」として分類され国1/ 4、都道府県 1/ 4、市町村1/ 2の割合で、経常欠損額の補填が行われた。第3種生活路線に対する補助は3年間[5]の時限的な措置であり、補助期間後の対応としては以下の通り類型化される。

A:市町村等が主導して「廃止代替バス」を運行

B:代替交通手段を整備しない

これら3類型では、時限補助期間中に関係者の協議の上、①の事業者路線としては廃止となる路線が多かった。ただし、廃止後は①—Aの市町村による「廃止代替バス」が運行され、生活の足は守られるケースが大勢を占めた。第三種生活路線への補助が時限的であったことについて永井(1976)は「(第三種生活路線は)地理的条件等の理由から単位当たりの費用が他の路線に比して著しく高い一方、利用者は極端に少ないというように、補助金を出してまで路線バスという形で維持存続させることが国民経済的な観点から妥当であるかどうか、むしろ他のもっと弾力的な運行が行いうる形態に移行させるか、場合によっては廃止することが適当な路線もあるのではないか」と述べ、補助金の効率性を考慮していたことが窺える。

地バス補助にはこれ以外にも種々の細かな規定が存在し、それらは頻繁に変更された一方で、「5人以上15人未満」、「10回以下」の規定は、バス事業を取り巻く環境の変化にもかかわらず2001年の抜本的改定まで変更されることはなく、その後の地域間幹線系統補助にも要素として受け継がれることとなる。

地バス補助に対する地方自治体の独自対応

以上の通り、国の補助制度は整備されたが、厳しい環境下で生活交通を確保すべく、地方自治体も独自の取り組みを行った。

県単独補助

国の補助制度と市町村の補助制度の中間領域において、都道府県独自の判断で事業者や市町村に補助を実施する、いわゆる県単独補助[1]制度も、1970年代以降首都圏など一部の都府県を除く多くの道・県で導入された。田中(2012)[2]は1970年代から一部の県で民間事業者や市町村に対する県単独補助制度が導入されたが、全国的には1995年の「廃止代替バス国庫補助制度」(後述)の廃止に伴い、同制度を継承して県単独補助が新設された例が多いと推測する。ただし、2001年の国庫補助制度の大幅改定までは国の補助制度が最も重要でボリュームも大きく、県単独補助はあくまで補完的なものであった。

市町村による廃止代替バス

前述の通り、第三種生活路線は時限的国庫補助終了後、そのまま廃止となる路線が多かった.それらの路線の廃止後の代替バス(廃止代替バス、廃止路線代替バス)は自治体主導で運行されることがほとんどであったが、これは道路運送法上例外的なものであった。旧道路運送法(2006年改定以前)では、本来路線バス(乗合バス)は第4条で定められた運行許可(4条バス)を受けることで運行されているが、廃止代替バスは21条バス(貸切バスによる)または80条バス(自家用自動車による有償乗合運送許可[3]による)によって運行された. 21・80条バスは、4条バスに比べ路線や運賃の変更がしやすかったことや、1980年前後[4]に国による運行費補助の制度が開始されたことから、全国の自治体で多く採用された。国による補助は存在しつつも、廃止代替バスの広がりと共に地域公共交通における自治体の役割は主体的かつ大きくなり、自治体の財政負担は増加していった。

廃止代替バスは開業当初は旧来の事業者の経路やダイヤを踏襲することが一般的であったが、次第に公共施設や病院、学校などの経由など移動需要に応じた再編が行われる路線も表れ、廃止代替バスの枠組み内であっても路線の役割の多様化が進んだ。

市町村による新規のバス路線

上記の廃止代替バス等の自治体バスは民間事業者が撤退した路線・地域での運行がほとんどであったが、1995年運行開始の東京都武蔵野市の「ムーバス」は自治体による路線バスの新潮流となった。ムーバスは市内の交通空白地域のアクセシビリティを高める目的で運行され、廃止代替目的ではない点で新規性があった。当初は赤字が想定されていたのにも関わらず,好調な利用により採算に見合う収益をあげ全国の自治体の注目を集め、ムーバスは「コミュニティバス」のさきがけであるとされる。

ムーバスの成功以降,全国の自治体で「コミュニティバス」を名乗る廃止代替でない自治体主導のバスの運行が増加したが、鈴木(2007)[5]はムーバス以降の自治体バス(コミュニティバス)の中には需要調査も不十分なままの模倣的な導入もみられ、小型車両による循環ルートで低価格均一運賃のムーバスの表面的な模倣は却って実際の需要に合わない不適切な交通サービスとなっていることがあると指摘する。実際に、ムーバスなどの模範的事例や近隣地域での事例を追うように、地方部の低密な地域であっても、「コミュニティバス」を運行する自治体は続出した。また、これらの新規バスは自治体ごとに計画・運営されることがほとんどで、結果として路線網が各自治体域内で完結することも多い点が既存民間路線との性質の違いとして挙げられる。

2000年以前は廃止代替バスが殆どを占めた自治体バスであるが、「コミュニティバス」ブームや2006年道路運送法改正[6]を経て、一口に自治体バスといっても、民間路線の廃止代替的路線、廃止代替から再編(経路変更)を経た路線、新規路線など様々な性質の路線が含まれることとなった。

補助金という観点では、補助制度の多くが民間事業者運営の既存路線の維持を目的としてきたため、新規自治体バスへの補助は低調で、市町村にとっての負担は既存路線への補助よりも重かったと考えられる。現在では県単独補助でこれら新規のバス路線への補助が行われる県も多くなっている。

鉄道への補助制度[1]

日本の公共交通補助制度はここまで見てきたように、地方のバス路線、特に第二種生活路線を中心に行われてきた。しかし、モータリゼーションの影響を受けたのは地方の鉄道、特に地方中小私鉄も同様であった。1960年代後半には路線廃止が急増し、廃止を抑制するために運輸省は1972年に地方中小私鉄向けの欠損補助制度を導入し、1974年から本格化した。斎藤(2005)がその後の経過について「とくに74~78年度の 5年間は補助金の交付実績が多く、欠損補助を受けた企業数は年平均で18.4社,年平均補助額も約7.5億円(国庫分)に達した。しかし,1980年度以降は路線廃止が進み欠損補助を受ける企業が減少したこともあって地方中小私鉄に対する公的補助の重点はしだいに近代化設備の導入に対する資本費補助に移され,地方中小私鉄に対する欠損補助は1997年に廃止された。」と整理する通り、2001年の地バス補助「広域的・幹線的」限定化よりも先に地方中小私鉄への欠損補助は制度ごと廃止になった。

また、地方部の鉄道で地方中小私鉄以外に不採算による危機を迎えたのは国鉄の赤字ローカル線である。国鉄の赤字問題が本格化した1980年以降、平均輸送密度4000人以下の路線は「特定地方交通線」に指定され、例外条項に達しない路線のうち、輸送密度の低いものから国鉄の鉄道路線としては廃線し、バス転換とすることとなり、1983年から順次廃線が開始された。バス転換の選定を受けたのは83線区3,157kmに上ったが、距離にして全体の約4割にあたる38線区1,311kmは新設の第三セクター鉄道や地元の既存交通事業者に譲渡され、鉄道として存続した。特定地方交通線の転換補助は施設の無償譲渡、転換交付金(開業補助)、開業後5年間の50%欠損補助と手厚く、この充実した転換補助が鉄道存続の追い風となったと考えられる。

地方中小私鉄欠損補助が1997年に廃止、特定地方交通線転換補助も5年間の時限措置であったことで、21世紀に入ったのちは、地方の不採算鉄道に対する国庫補助は設備の近代化補助などを除いて廃止され、鉄道への補助は地方自治体に任されることとなった。斎藤(2005)は21世紀の鉄道への補助について、「(2002年の)退出規制の緩和により退出の通告を受けた不採算路線の存廃に関する意思決定や存続方法の策定などは地元の地域協議会に委ねられることになり、不採算公共交通問題に関する実質的な地方分権化が進展した。その結果、地元自治体が欠損補助を引き受ける事例(加越能鉄道・万葉線など)、鉄道輸送の巡営費用は乗客負担とするものの資本費などは沿線自治体の負担とするといった鉄道の上下分離政策-会計的上下分離-を導入する事例(上信・上毛電鉄など)などが表れた。えちぜん鉄道の場合も安全投資費用は県負担、欠損補助は自治体負担、運営費は原則として乗客負担としているので、鉄道存続方法としては上下分離方式に準じる。一方、路線廃止が決断されたもの(名鉄軌道線など)、他の鉄道企業に譲渡されたもの(近鉄北勢線や南海貴志川線など)も表れ、これ以外の選択肢を含め、私鉄の不採算鉄道対策の今後の方向についてはさらにバラエティに富む展開が予想される。」と各地の事例を挙げつつ、地域や事例における差異が大きいと分析する。

規制緩和前後の補助制度の分権化

路線バスの規制緩和

2002年には、道路運送法及びタクシー業務適正化臨時措置法の一部を改正する法律のうち乗合バス及びタクシーの規制緩和に関する改正が施行され、路線バスを取り巻く制度は大きく変容した.本改正では需給調整規制を廃止し、事業者間の競争を促進することで事業の効率化・活性化を図り、サービスを向上・多様化させるべく本改正の実施に至った。改正の具体的な内容としては、①事業参入について、免許制から認可制に変更、②運賃について、確定額認可制から上限認可制に変更、③路線の休廃止を許可制から6ヶ月前までの事前届出制に変更、の3点である。改正後は乗合事業への新規参入は僅かで、退出(路線の休廃止)も局地的には見られたが、全国的には増加した傾向はなかった。新規参入が少なかったことは当初期待されていたバス運賃やサービス委託価格の引き下げに繋がらず、利用者や自治体への恩恵は限られたものになったと考えられる。

1999年運輸政策審議会答申

規制緩和の議論に合わせ、1990年代後半には運輸省において補助制度についての議論が行われ、運輸政策審議会自動車交通部会答申「乗合バスの活性化と発展を目指して ~乗合バスの需給調整規制廃止に向けて必要となる環境整備方策等について~」[1]としてまとめられた。同答申は21世紀の補助制度の基本理念を示したもので、その後の制度変更の拠り所となる重要な資料である。以下、補助にかかわる部分について全文を引用し、重要な箇所には下線を、解説が必要な箇所については脚注をそれぞれ付す。

生活交通の確保については、これまでの需給調整規制を背景とした制度的な内部補助を前提[2]としない新たな仕組みをつくることが必要である。その際、地方公共団体は地域の生活の足の確保や地域のまちづくりの観点から、国はナショナルミニマム[3]の観点からそれぞれ責任を有するものであり、全体的な制度的枠組みの下にそれぞれの立場に基づいて必要な方策を適切に分担・協調して講じていくこととすること、また、今後、地方分権を推進していくという政府の方針に留意しつつ、地方公共団体がより主体的に関与していくことが適当である。

また、(i)地域の関係者が、地域の足の確保という観点から本当に必要なバス交通サービスの見極めを行い、乗合タクシーの活用、スクールバス、福祉バス等他の行政目的で提供されている交通サービスの活用[4]等も含めた効率的な輸送形態を選択する、(ii)生活路線を運営する事業者等の経営効率化及び創意工夫を促進するような措置を講じる、といった生活交通の確保を図るための具体的な対策を講じるとともに、なお必要となる場合における公的補助のあり方については、以下2.で示す方向でその具体的措置について検討することが適当である。

これまでの内部補助を前提とした事業者ごとの欠損補助ではなく、例えば、生活交通として確保すべきものに必要な費用を補填する運行委託的な補助を行うよう制度を見直すことが適当である。

具体的に補助の対象とする生活交通の範囲、輸送サービス水準等については、地域の実情や住民のニーズに通じている地方公共団体が主体的に判断することが適切であり、公的補助のあり方についても、地方公共団体が中心となって対応することが適当である。

このため、今後、地方公共団体における生活交通の確保の取り組みが全国的に見て一層必要となると考えられ、また、これらの取り組みに必要な地方財源の充実が課題となることから、これに見合った安定的な地方財源の手当[5]を関係行政機関と十分検討することが適当である。

一方、国は、ナショナルミニマムの観点から維持することが適切であると考えられる広域的、幹線的な輸送サービス類型[6]について、地方公共団体を通じて支援することが適当であり、このため、現行の地方バス路線維持費補助制度について所要の見直しを行うことが適当である。

公的補助については、その効率化を図るための枠組みを整備することも必要である。

このため、関係行政機関間のより一層の連携を図りながら、スクールバス、福祉バス等との一体的運行を促進することが適当である。また、補助金額の決定に当たっては、入札制に準じた仕組みを含む適切な方法について検討を行うことが適当である。

時代背景として、多くの分野で地方分権改革が進んでいたこともあり、全体の論調として、地方のことは地方が判断し、行動するという思想が徹底している。一方、ナショナルミニマムの確保は国の責任であるとして、地方自治体を通じてナショナルミニマムの確保を図るべきであるとする。また、運輸省系補助に拠らない、地方財源の手当ての重要性も説かれている。補助制度については、2002年規制緩和の主題である需給調整規制からの脱却に伴い、制度も内部補助を前提としない旨が強調されている。

また、「事業者ごとの欠損補助ではなく、例えば、生活交通として確保すべきものに必要な費用を補填する運行委託的な補助」とあるように、当初は地方自治体が公的に必要な生活交通サービス水準を定め、そのサービス水準による運行を確実に遂行できる事業者を地域協議会で選定することが想定されていた。しかし実際には規制緩和を経ても路線バス業界への新規参入は極めて限定的であったために、既存事業者がそのまま運行を継続し、自治体を通じて補助を受け取る構造が残存し、旧来からの変化は答申で描かれた姿よりは小さくなったのが実情である。

補助制度の変更内容

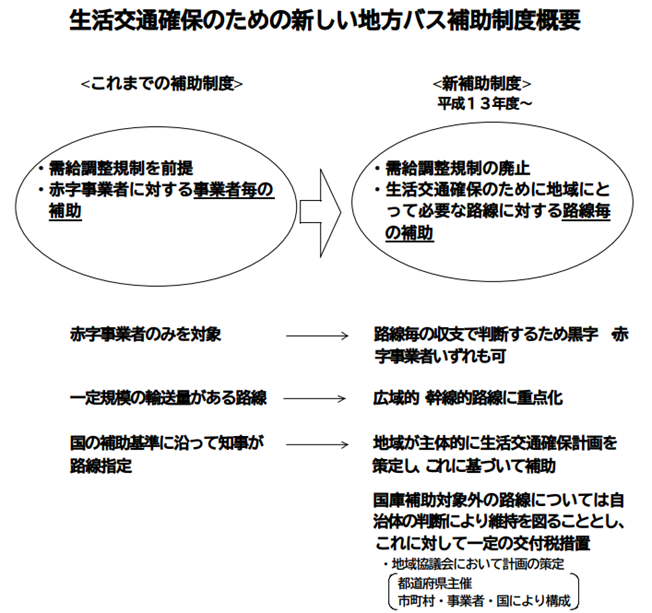

本項では一部Ⅰ章と重なる記述もあるが、2002年規制緩和に先駆けて2001年に行われた地方バス路線維持費補助制度改正について、改正前後の差異を軸に解説する。[7]

本改正では需給調整規制の廃止を背景に、事業者欠損補助から路線補助へ性質が変化した。これまで赤字路線を運行する赤字事業者のみを補助対象としていたが変更後は路線ごとの収支による判断となり、事業者の黒字・赤字は不問となった。一方で、これまでは一定規模の輸送量[9]がある赤字路線であれば補助対象であったが、変更後は「広域的・幹線的」な路線のみが国としての補助対象となり、対象が絞り込まれた。補助要件では「広域的」とは複数市町村[10]にまたがって運行されること、「幹線的」とは1日当たり3回以上運行され、輸送量が15~150人/日として定められた。

図 生活交通確保のための新たな枠組み[11]

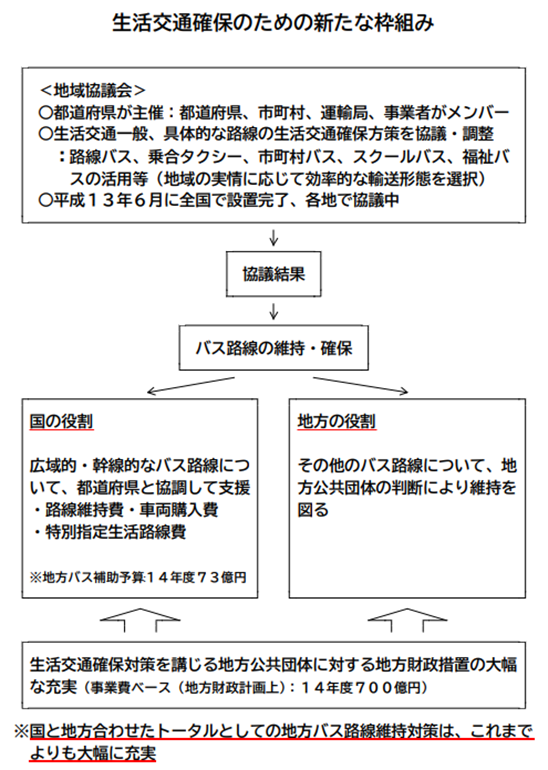

図 生活交通確保のための新たな枠組み[11]この変更により国庫補助が縮小し、国庫補助対象外となった路線については地方自治体の判断により維持を図ることとなった。生活交通確保維持の地方公共団体の取り組みについては地方財政措置(特別交付税措置)が図られることとなり、ナショナルミニマムの確保は国のバックアップの元、地方自治体によって図られることとなった。これらの変更により地方バス路線維持対策は変更以前より縮小されたと批判されることもあるが、国と地方自治体を合わせたトータルとしての対策は少なくとも維持、場合によっては拡充されることとなった。

また、地方自治体には変更以前より多くの意思決定が求められることとなるが、協議の場として都道府県に主体となって「地域協議会」が設置されることとなった。地域協議会は1999年運輸政策審議会答申では「主として地方部を中心として、事業者が路線退出を希望する場合や今後路線の維持が困難と認められる場合に、地域の足をどう確保していくか、その場合の公的補助のあり方、確保するサービス内容等について地域の関係者が協議し、合意に基づく必要な措置が具体的に講じられることが適当である。このため、都道府県が主体となって、都道府県、関係市町村、事業者、運輸省を主たるメンバーとする地域協議会(仮称)を必要に応じて設置し、協議することが適当である。」と定義され、現在まで継続されている。しかし、会議が形骸化したり、実質的に事業者の申し出の追認機関になったりなど、地域協議会の実効性については設置から20年が経過した今、議論の余地があると考えられる。

また、実際の補助内容に関して大きな変更はないものの、地バス補助制度は2011年に地域公共交通関係の補助金を交通モード別でなく,一括交付する「地域公共交通確保維持改善事業」に他制度[12]と共に再編され、以降は同事業の枠組みで補助が実施されている。

県単独補助制度の変容

国の地バス補助制度が「広域的・幹線的」に絞られ変容したことに対応して、県単独補助も変容した。寺田(2013)はこの時期の県単独補助について、「国の政策変更の影響を数年遅らせるだけの(制度が時限的な)「激変緩和型」が増え、地域的な特色が失われつつある」と評する。規制緩和後の県単独補助について網羅的かつ定量的に調査を行った青木・田邉(2007)[13]も、従来は廃止代替バスが対象の中心であった県単独補助は、地バス補助制度の変容により拡充の傾向があり国庫補助対象外となった生活交通の多くが県単独補助や市町村からの補助により存続できたとする。しかし、県単独補助の重要性が増す一方で都道府県の財政状況など路線バスの必要性とは異なる要因から制度設計がなされている懸念を示し、激変緩和型の県単独補助のなかにはすでに廃止されたものもあることを指摘する。

こちらの記述とあわせ、1970年代以降の時期の県単独補助の傾向は大きく分けて2つに分類される。1つは「上乗せ」で国庫補助と同じ対象に県も単独補助を行うというものである。国庫補助は補助額に上限があり、赤字額が大きい場合は事業者の持ち出しが生まれる余地が存在した。より確実に国庫補助路線を維持するため、県単独補助を「上乗せ」する補助制度である。もう1つは「横出し」で、補助の対象を広げるものである。国の地バス補助制度で補助対象とならない路線に、県の定めた基準で補助を行う類型である。[14]本節で扱っている国の地バス補助の変容により、補助対象外となった部分に県単独補助が入る「激変緩和型」も横出しの一類型であり、県単独補助の主流が激変緩和型である傾向は2010年頃まで続いた。この傾向は寺田(2013)のいう、補完性原理に反した代替の構図の最たる例であると考えられる。

付録:各時代の補助要綱の所在

研究用にお役立てください。